�u�@�\�����t�ł鉹�̕��i�v

<Analog Player & Cartridge>

�u�@�\�����t�ł鉹�̕��i�v

<Analog Player & Cartridge>

GARRARD 401with AUDIO-TECHNICA AT1503III / AUDIO-TECHNICA AT1501II / GRACE G565 +

ORTOFON SPU MEISTER GE / DENON DL103 / DENON DL102

GARRARD 301with SME3012SII + ORTOFON SPU AE

<Tube Amplifier>

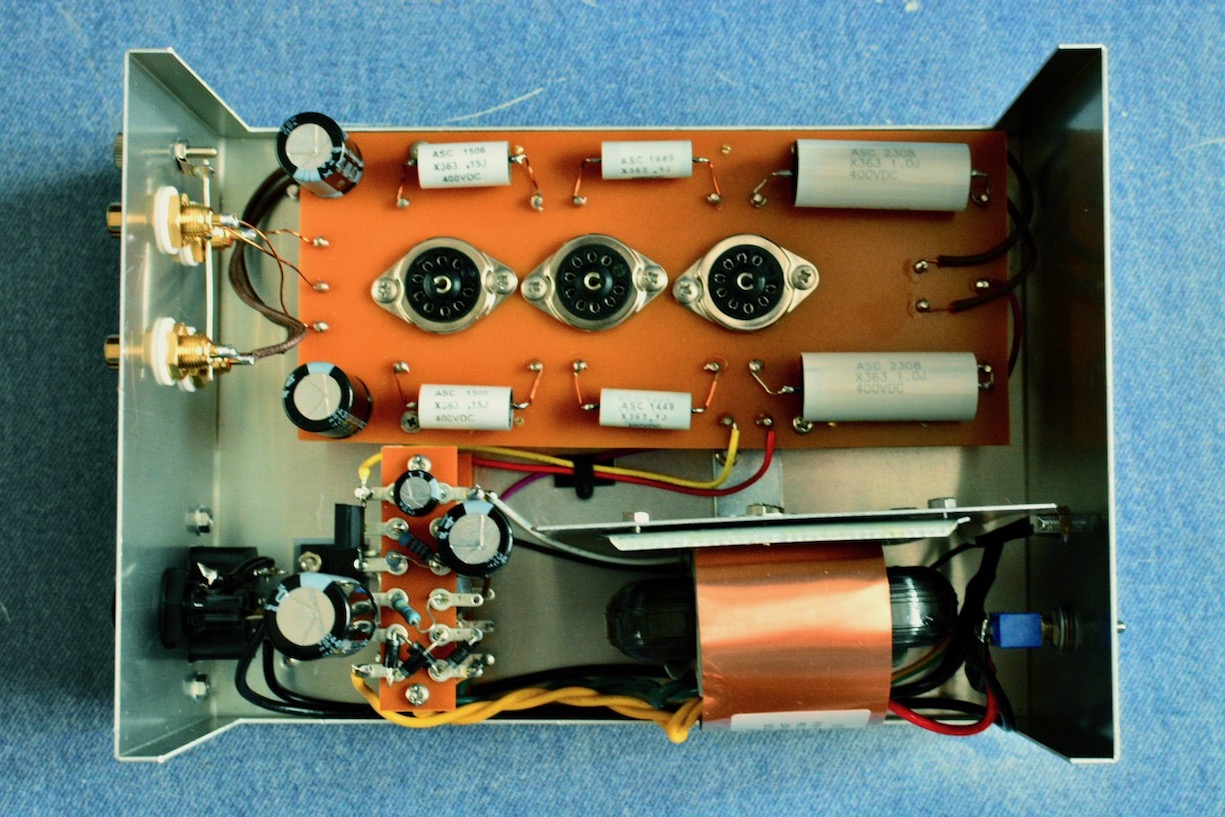

�@�@MARANTZ7R improved & CHRISKIT MARK�Y CUSTOM

SUNVALLEY

SV-91B�iWE-300B�j�@improved

<Phono equalizer>

<GOODMANS SPEAKER>

���āA���炭���g��ł����䂪�Ƃ́u����I�[�f�B�I�v���A��N�̔N���ɂ悤�₭�I���w�Ɋ��荞�i�D�ƂȂ�A���m��ʒn���̉w�z�[���ɘȂ�ŁA���ɂ���Ƃ������s�����Ȃ������b�N�X���ĉ��y���y���ނ��Ƃ��ł��Ă���B

2�n���̃V�X�e�����Ȏ�ɂ���Ďg�������Ă��邪�AAXIOM22MKII���g����SHERWOOD II�̉������C�ɓ����Ă��Ďg�p���邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B

�A���j�R�E�}�O�l�b�g�̑傫�����e�����Ă���̂����ɂ��n�͂ƒe�͂����邵�A���S�̂ɐ����͂�������ꂽ������������̂��ƂĂ��D�܂����AEMPIRE598��MM�J�[�g���b�W��g�ݍ��킹�Ŋ�������O���[�u����AGarrard401��SPU��DL103��g�ݍ��킹�����ɒ������Ă����B�R�Ƃ����\�z�͂͑��ɂȂ��͋����������Ă���B

�n�R���̂��ߎg�p����̂����������Ȃ��Ȃ���SV-91B�A���v�iALL WESTERN�j�̐����ǂɂ̓J�i�_Rogers5U4G���A�o�͊ǂɂ������d�q300B-98���g�p���Ă��邪�APOPS&ROCK�Ȃǂ̋Ȏ�ł͓��ɕs���̂Ȃ��������y���܂��Ă���Ă���B

��͂�ŋ���12�C���`AXIOM22MKII�������̊̂ƂȂ��Ă���悤�ŁA�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��STAGE3�ɂ��A���̃��j�b�g���g�p���������ǂ��̂����ƍl����悤�ɂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1/12�j

�� GEC���@���M�܋Ɋǁ@PM24D / NT62A

�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��STAGE3���쓮���Ă���R���p�`�A���v�͒��M3�ɊǂƖT�M5�Ɋǂ��g�p���邱�Ƃ��\�ŁA���݂�PX4�n��EDISWAN MAZDA PP3/250��g�ݍ��킹�邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B

PP3/250��TELEFUNKEN RE604�Ȃǂ̒��M�^3�Ɋǂ̉����ɂ��������Ă��邪�A��^�ǂ�PX25��PP5/400�Ȃǂ��y������Ŏg�p���\�Ȃ��Ƃ��u���k�̐^��ǔ��m�v�Ɏf���Ă����̂ň�x�͎g���Ă݂����ƍl���Ă������A���݂̗��ʉ��i��PX4�Ȃǂ����͂邩�ɍ����őS���肪�o�Ȃ������B

��N�̔N����PX25�ƌ`��̎��ʂ���Mullard PM24D���I�[�N�V�����ɏo�i����Ă���A���i�����荠�������̂Ŏ����ւ̃N���X�}�X�E�v���[���g�Ƃ��ďՓ��������Ă��܂����B

�������t�ɂȂ������A���D��ɂ���PX25�ɂ�������Ȑ^��ǂɂ��āA�A���v�삵�Ă������TUBE AUDIO LABO��K��������H�\���̃A�h�o�C�X�����������u�^��ǔ��m�v�ɂ��f�������Ƃ���A���M�^5�ɊǂȂ̂ʼn䂪�Ƃ̃R���p�`�A���v�ł͎g�p�ł��Ȃ��Ƃ����������Ă��܂����B

�������A�^��ǂ̃s���z�u��ύX����ϊ��\�P�b�g���쐬����Ύg�p�\�ɂȂ�Ɓu�^��ǔ��m�v�Ɏf���A�Ȃ�Ƃ����͂ō쐬�ł��Ȃ����g���C���邱�Ƃɂ����B

2025�N�ŏ��̒���͉ʂ����ď�肭�^�Ԃ̂��낤���H �i1/14�j

�� ������ƒx�߂̏��w !

�@

�@

�����قǒx���Ȃ��Ă��܂������A����������Shigeta�@�ɐV�N�̏��w�ɏo�|�����B

�O��Q�q�����Ă����������̂�2021�N��9������������A3�N�Ə����̊Ԃɂ���Ȃ鉹���̌��オ�{����Ă����B

�@

�@

�䂪�Ƃ̔���I�[�f�B�I�̂��q�l�d�l�Ƃ͈Ⴂ�A���̓�����̃A�i���O�E�v���[���[�ɂ͋����q�����_����EMT-927st�������߂���A��ꂽ����n�̊��y �X�l�I�����^���Ƃ����v���p600���`���̃A���v�QTUBE���ї����A���̋@������ɂ���悤�Ȍ`��TANNOY�I�[�g�O���t���Е����X�T���Ă���B

�� ��3�N���̊ԂɃA���v�Q�̓d������Ɨ��������ꂽ�悤�ŁA�ȑO�������Ă������������Ɋ������I�[�g�O���t���L�̃N�Z�i��悪���C���ɖc��ݍ��悪�₽�� ���������X���j���R�̂悤�ɉe����߁A������̂��鋿���Ɣ����̗ǂ������܂��ďn�����������ɕϖe�����悤�Ɋ���������ꂽ�B

�u����I�I�[�f�B�I�����m��Ȃ��@�����ꂽ���D�Ƃ���������������������Ȃ����H�v�@�Ǝv���邩������Ȃ����A�����o�����X�����P���ꂽ�I�[�g�O���t�̎��͂����߂Ē������Ă����������悤�Ɋ������̂�����̍ő�̎��n�ł������B

���ɉ���`��������܂ŕǖʑS�̂Ƃ��̑O��ɓ��e�����悤�ȁA�R���T�[�g�E�z�[�������̓����Ȃ̃C���[�W�������̂ɑ��A�������Ă�������������͋��������F���ƂȂ����������A�I�[�P�X�g���ɕ�݂��܂�ĉ��y���y����ł���悤�Ȋ��o��������鉹�������B

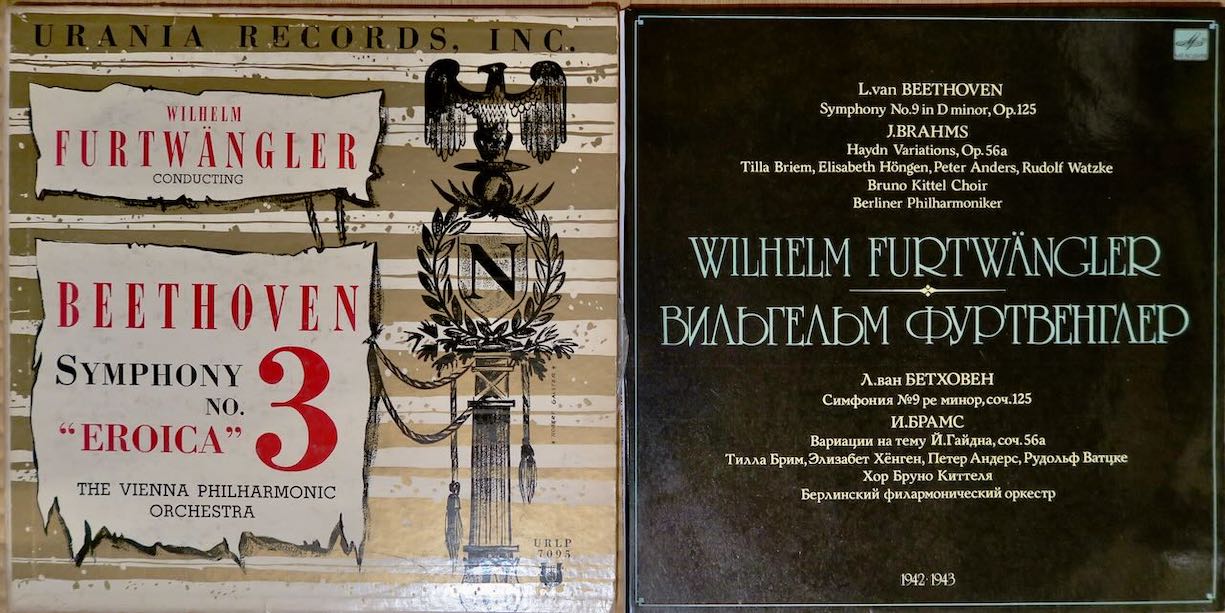

���ɑf���炵�������̂��ŋߗ͂������Ă��郂�m�����������R�[�h�̉����ŁA1951�N�^���t���g���F���O���[/�G�h�E�B���E�t�B�b�V���[�u�x�[�g�[�x ���E�s�A�m���t�ȁi�c��j�v���Ă�̂Ȃ����X�����������f���炵���������A�O�����~�I�[�E���T�C�^���Ȃǂ̊�y�Ȃ̓X�e���I�^���ɑ��F�̂Ȃ������������B

����Ȗ��2025�N�̏��w�ł̎��n�͖L��ŁA�܂������u���N�́A�Đ��Ɛ����̃V���{���Ƃ���Ă���A���N�̗ǂ��N�Ƃ���Ă���v�Ƃ̓��e���v���N��������1���ɂȂ����B

�i1/15�j

5PIN�^�C�g�E�\�P�b�g��e�t�����핢��b�L���Q����Ȃǂ̕��i���������A�x�[�X�ɂ͓����̃O���b�g�E�g�b�v����������Ďg�p�s�\�ƂȂ���TELEFUNKEN RS289��5PIN�x�[�X�����p���邱�Ƃɂ����B

�s���Ƀn���_�𗬂����ނ����̒P����Ƃ��ƌy���l���Ă������A�����Ⴒ����ƍ��ݓ������X�y�[�X�ɋɍא����������ނ̂͌��\��Փx�������A�ŏI�I�Ɋ����܂�3���Ԃقǂ̎��Ԃ�v���A���܂��ɓ��ʊm�F���ɔz���ԈႢ������Ƃ������e���ȏ�Ԃ������B

�T�d�ɔz�����m�F���č�Ƃɓ����������肾���APIN�̔z�u�₻�ꂼ��̖����������ł��Ă��Ȃ��Ƃ���ɍ��{�I�Ȗ�肪���肻�����B

�^�C�g�\�P�b�g�̑������߂��ăx�[�X�ɐڒ�����̂ɋ�J�������A�Ȃ�Ƃ���������������Ď����ɓ��邱�Ƃɂ����B

�� �I�[���E�����[�h�@�R���p�`�A���v

���M�ǂ��g�����V���O���A���v�̂悤�Ō����ڂ̃o�����X�͂��܂芴�S�ł��Ȃ����A���i�ǂ�MULLARD ECC35�Ɛ����ǂɂ�MULLARD U-52��g�ݍ��킹�āAALL MULLARD�Ŏ������J�n���邱�Ƃɂ����B

���̃R���p�`�E�A���v�̓g�O���E�X�C�b�`��PX4�n��RE-604�n��2�n���Ƀo�C�A�X�l���ւ��Ďg�p����悤�ɂȂ��Ă��邪�A�u���k�̐^��ǔ��m�v���獡���PM-24D�ɂ��Ă�RE-604�n�Ŏg�p���������ǂ��������Ƃ������������������Ă���B

�o�͂͂���܂ł̒��M�^3�Ɋǂ��30%�قǃ_�E���������A����܂�Marantz7�̃{�����[����9�����x�ɍi���Ă����̂�12�����x�ɂȂ邭�炢�ŁA7�`8��̃I�[�f�B�I���[���Ŏg�p���镪�ɂ͏[���ȏo�͂������Ă���B

�̐S�̉����ɂ��ẮA�����f�b�h�X�g�b�N�i�ŃG�[�W���O���قƂ�ǐi��ł��Ȃ���ԂƐ�������邪�A�꒮���Ă���܂ł̒��M�^3�Ɋǂɔ�ׂĔZ���ȐF�ʊ��ƃ_�C�i�~�b�N�ȉ������������ł��邱�Ƃ�������B

���x�̔Z�������������̖T�M�^5�Ɋ�EDISWAN MAZDA AC/PEN�̉����ɋ߂����������邪�A�������ʓI�ɂȂ肪����AC/PEN�Ɣ�ׂ�ƁA���s���ƑO�ɏo�Ă��鉹��̌`���͂��f���炵���A�_�C�i�~�b�N�ȕ\���͂��k���ȉ������������Ă���悤�Ȋ��z���������B

���āA����͂��̐V�����o�͊ǂ��g���āA�l�X�ȃ��R�[�h����������y���݂������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1/16�j

�� PM24D�̎���

����2���ڂɓ������Ƃ���ŁA��ch���特�y�ɍ������āu�u�[�v�Ƃ����m�C�Y���o�n�߂��B

�Ǐ���u���k�̐^��ǔ��m�v�ɑ��k�����Ƃ���A���o�������o�N�̂��߂Ɏ_�����ĐڐG�s�ǂ��N�����Ă���\��������̂ŁA�s����̃n���_���������Ĉ��o�������A�ăn���_�������悤�A�h�o�C�X�����������B

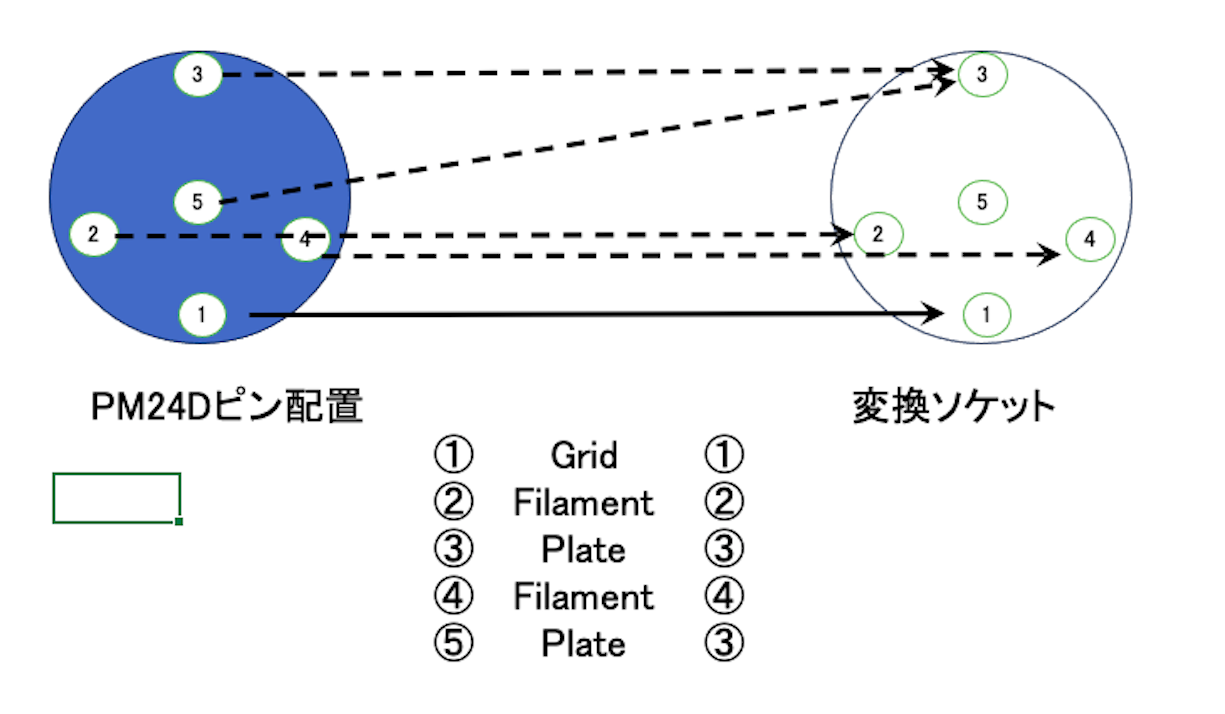

���ϊ��\�P�b�g�z���}��

|

����쐬�������M�T�Ɋ�TUBE��3�Ɋǐڑ��Ŏg�p����ۂ́A�ϊ��\�P�b�g�̔z���}����L�ł���B

PM24D5�ԃZ���^�[�s���iScreenGrid�j�̐ڑ����O���ĂR��Plate�Ɍq�����ƂŎg�p�ł���悤�ɂȂ�悤�����A�Ȃ������Ȃ邩�ƌ��������E�����͑S���������Ă��Ȃ��B

�����㑊���̔N�����o�߂����^��ǂł́A�Ǔ�����\�P�b�g�����Ɉ��o���ꂽ�W�����b�g���i���o�����j���_�����ĐڐG�s�ǂ��N�������Ƃ������炵���A���̐ڐG�s�ǂƂȂ����W�����b�g�����Ă��ꂼ��̃s���ɍăn���_����ƌ����̂�����̍�Ƃł���B

�u�^��ǔ��m�v�̐������f���č�Ƃ��s�����Ƃ���A�n���m�C�Y�͏����Ĉ��蓮�삷��悤�ɂȂ����B

�T�M�^5�Ɋ�EDISWAN MAZDA AC/PEN���g���n�߂��ۂ��A�����x���������ĔZ���ȉ����ƂȂ�𑜓x�̌�������������A���ꂪ���ʓI�ŗ]�C�̏��Ȃ��^�C�g�ȉ����������ƂȂ��Ă��āAPOPS&ROCK�ɂ͑����̗ǂ��������邪�N���V�b�N�Ȃǂ̋Ȏ�ł̓z�[���g�[�����o��Ɗ����Ă����B

�����PM24D�����̂Ƃ���AC/PEN�ɋ߂��������������������邪�A����̃G�[�W���O�ɂ���Ăǂ��܂ŋ����Ɨ]�C�����������|�C���g�ƂȂ肻�����B �i1/19�j

�������n�߂�3���ڂɓ���A�쓮���Ԃ�30���Ԃ��ė����B

�G�[�W���O���i���ƂŁA�d�߂��ċ��������������ɗ]�C������Ƃ肪�o�n�߁A�e�͊������������锧�G��̗ǂ������ɕϖe���ė������A�����������ɉ����肪�o�ĐS�n�ǂ����y���y���܂��Ă����悤�ɂȂ����B

�g�ݍ��킹�Ă��鉹���̗ǂ��O�i��Mullard ECC35�����Mullard U52�Ƃ̑�����ʂ�����̂��ATelefunken�̑ǂ��s���悤�Ȃ��̉��������邢���F�́AMullard�������Ă���Ɠ��̉��������ł͂Ȃ����낤���H

����܂Ŏg�p�p�x�̍�������PX4�n�ŋ�EDISWAN MAZDA PP3/250�Ɣ�ׂĂ��A�M�C��瞂��������͈��鉹���ɓƎ��̐����͂�����A���x���̍������������y����w�y���܂��Ă����ŋ��̏o�͊ǂ��Ɗ���������ꂽ�B

�A���v�̌����ڂ��Ȃ�ƂȂ��A���o�����X�Ŗ����Ȃ̂��u�ʁi�^�}�j����v!�����AGoodmans Stage3�Ƃ̑��������Q�̂悤�ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1/20�j

���ǐL

�f���iNo.543�j��PM24D/NT62A�ɋ������������̌ÓT�����D�Ƃ̕�����A����쐬�����ϊ��\�P�b�g��Plate����d����������ƃX�N���[���O���b�h�̑ψ����A�^��ǂ̎������k�߂邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����H�@�ƌ�������������������܂����B

���̂�����ɓ�������̒m���̎������킹���Ȃ��A�u�^��ǔ��m�v�ɂ��f�����ĉ����������Ă���܂��B�iNo.545�j

���M5�Ɋǐڑ���3�Ɋǐڑ����̃X�N���[���O���b�h�̓���̈Ⴂ������Ƃ̂��ƂŁA����̕ϊ��\�P�b�g�ł̎g�p�Ŗ��͂Ȃ��B�Ƃ̂������������Ă���܂��B

���̕ӂ�̏ڂ����������e�ɂ��܂��ẮA���z�[���y�[�W�f���̊Y��No���������������B�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@https://zawazawa.jp/bcjd0i1lnr55w007/topic/1�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i1/21�j

�� �ÓT���̃G�[�W���O

Vintage�@��ŃG�[�W���O�i���炵�^�]�j�͂����܂�̋V���ł���B

���ɐ^��ǂɂ��ẮA���s���i�̐V�i�ł����삪���������܂łɂ͈����Ԃ̃G�[�W���O���K�v�ƌ����Ă��邪�A�����I�ȏ�O�ɐ������ꂽ�ÓT���͂�͂肻��ȏ�̃G�[�W���O���K�v�ƍl������B

�ȑO�u���k�̐^��ǔ��m�v����^��ǂ̃G�[�W���O�ɂ��āA���̂悤�Ȃ��b���f���Ă���B

�����Ԗ��ʓd�ł��������ɒʓd����ƁA

�P�A�Ǖǂ�d�ɓ�����K�X�������C�I�������Đ^��x���ቺ���n�߃K�X�ɂ��h���͑������n�߂�B

���̎��_�ł͉��̃t�H�[�J�X���Â������邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B

�Q�A���S�̂��\���ɉ��܂�Q�b�^������������ƊǓ��K�X�̋z�����n�܂�^��x���㏸���n�߂h���͌����X���ɓ]���܂��B

���̎��_�̂h���̌����̓t�B�������g��q�[�^�[�̐��\�������Ă���̂ł͂Ȃ��^��x�̏㏸�ɂ���ăK�X�d�����������邽�߂ł��B

�R�A�Ǔ��K�X�̋z������������ƍĂтh���͔����X���ƂȂ�h���̑������~�܂�G�[�W���O�����ł��B

���̎��_�ɂȂ�Ɖ𑜓x�������ቹ�̒��܂����ǍD�ƂȂ�܂��B

�����̏�Ԃɂ����܂����A���M�ǂłQ�S���Ԉȏ�A�T�M�ǂłR�U���Ԉȏ�͂�����܂��B

������肵��Mullard PM24D�iGEC���j�͂��̏�Ԃ��疢�g�p�̃f�b�h�X�g�b�N�i�Ǝv���A����ɑg�ݍ��킹�����i��MULLARD ECC35�����l�̂��߁A�������߂���̉����̕ω��������������悤�Ɋ����Ă���B

���������͍d���]�C�⋿���̖R�������{�b�g�_���X�̂悤�ȉ������������̂��A10���ԋ߂��o����2���ڂɂȂ�Ə_�炩���≷�����������C�i�̂��鉹���ɕϖe���Ă���B

���̂܂܃G�[�W���O�������A���܂Ŗ���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȍX�Ȃ�㎿�ȉ��ɏn�����Ă������̂Ɗ��҂������������A�Ȃ���3���ڂ̓r�����炻�̉������t�߂肵�čd���ƃ��^���b�N�ȋ������C�ɂȂ鉹���ƂȂ��Ă��܂����B

������̑̒��̖��Ȃ̂�������Ȃ��Əł�C������}���ē������߁A4���ڂ̎������J�n����20���Ԃ��o�����Ƃ���ł悤�₭���������������ė����B

�ŏI�I�ɂ�2���ڂ̖c��݂����������G��̗ǂ���������A�����]�C��}���Ē��܂�̂���d���ȉ��F�ɒ��n�����悤�ł���B

�G�[

�W���O�̐i�s�ɂ�鉹���̕ω��ɉ����A������̎�������ނ܂ł͂��̏㎿�ȉ����ɋ������ꂽ���A����Ƃ͋��낵�����̂ł��炭����Ƃ���TUBE������

���Ă����f���炵�������Ɋ������o����]�̊��o���݂��ė����悤�ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1/22�j

�� 🐭�d�@MM�J�[�g���b�W

�����I�قǑO�̉�X�̐t����ɂ́A���y���y���܂��Ă����I�[�f�B�I�@�킪�����̈ꕔ�ƂȂ��Ă��āA�������̃I�[�f�B�I���i���s��Ɉ��Ă����B

����ȑ�U���ȑ��u����y�ȃX�}�z�Ɉڂ�ς���ăI�[�f�B�I�Y�Ƃ����ނ���ƂƂ��ɁA����Ȃ��I�[�f�B�I���i�͍̎Z�Ƃ̂��߂������ʼn��i�������ɂ߁A�ߍ���������鐻�i�̉��i������Ƌ��낵�����̋������i�ƂȂ��Ă���B

���ł͋������̃j�b�`�Ȏ�ƂȂ����I�[�f�B�I�̐��E�ŁA�������Ŋ뜜��̃A�i���O�E�J�[�g���b�W�����Ă����Ђ��Q�n���ɂ��邱�Ƃ��ŋߒm�����B

MM�J�[�g���b�W�̐��E�I�e�҂ł���SHURE�����Y���I������7�N�قnjo���A�ŋߐF�X�ȈӖ��ʼn\�ƂȂ��Ă��邻�����d�iMG-3605�j�J�[�g���b�W�������Ă݂邱�Ƃɂ����B

����܂�MM�^�S�����̖��i��A���炭�S���E��DJ�Ȃǂ̎x���Ă���SHURE M44�V���[�Y�Ȃǂ��ŋ߂܂ň��p���Ă������A���̃J�[�g���b�W���w�������A�i���O���D�Ƃɂ��ƁA�����̋@��Ɣ�ׂĂ݂Ă������I�ɗ��킵�Ă���Ƃ̕]���ł���B

�@

�@

�Ȃ�قLj��p���Ă���SHURE44�ȂǂƔ�r�������Ă݂�ƁA����܂ł�MM�^�C�v�Ƃ͈قȂ���MC�^�Ɏ��ʂ�������̐ꖡ�ƍႦ�Ⴆ�Ƃ��������X���������Ă���A1970�N��̘^���̌Â��A�i���O�E�f�B�X�N�Ȃǂł́A���}�X�^�[���čăJ�b�e�B���O�����悤�ȑN�x�̍����������邱�Ƃ��ł���B

MM�^�J�[�g���b�W�̉����X���Ƃ��āA���ꂪ�ǂ����Ă����ʓI�ɂȂ��ĉ��s�����o�Ȃ���_�����邪���̕ӂ�������̗ǂ������s�����Ɍq�����Č����ɉ�������Ă���B

�t�ɏ����܂ǂ�O���[�u���Ȃǂ͏o��ʂ����邪�A�����͈���t�b�g���[�N�Ɩ������������炷���̗]�C�͑f���炵���A���̋@��Œ������鉹����0.6mm�ېj���g�p����MM�^�J�[�g���b�W�̉������Ƃ́A���Ԃ�N�ɒ������Ă����ʂł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�ȉ~�j��{�����f�ނ��g�p�����悤�ȏ�ʋ@����ȒP�Ȑj����������Ŋy���߂�ƌ�������A�ŋ߂̃E���\��������悤�ȃJ�[�g���b�W��Ȃ��Ă��\���ɉ��y���y���߂�J�[�g���b�W���Ɗ���������ꂽ�B

�~���������������{�f�B�[�E�f�U�C���Ƒf�ނƐF�g�����������̂�����̂ɕύX����A���������łȂ����L�����т������Ă��邾�낤���A�Ȃ�Ƃ��̃I�[�f�B�I�s���̎����1���~������Ƃ̉��i�ݒ�Ȃ̂͋����ł���B

����ʃ^�C�v�̐j�����肵�Ďg�p���邱�ƂɂȂ��āA���݈��p���Ă��鍂����SPU��MCH-II�Ȃǂ�MC�J�[�g���b�W��艹�����ǂ��̂�������̂Ȃ̂ŁA���̑f���炵�����dMM�J�[�g���b�W��POPS&ROCK�����̂��߂ɁA���̊ېj�����Ɏ~�߂Ă������ƍl���Ă���B

�V���ɃR���p�`�A���v�̏o�͊ǂM5�Ɋ�Mullard PM24D�ɕύX����Goodmans STAGE3�̃V�X�e���́A���悢����肵���������y���܂��Ă����悤�ɂȂ����B

�������A���߂Ă��̉����ɐڂ������̊����͑傫������ǁA���������ł���Ƃ��̉����Ɋ���āA���̊�т�����ė���ƌ����l�Ԃ̊����͕��G�Ȃ��̂��Ɗ����Ă���B

����Ȓ��ł��n�߂Ẵ��R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ��Ē�������t���[�Y�����ɂ��鎞�A���̏o�͊ǂ����Y��Ȓ��ƁA�F�ʊ��L���ȋ����Ƀn�b�Ƌ�������邱�Ƃ������B

�@�i1/30�j

�� ���y���y����

��N�̕��ɃN���V�b�N�p��POPS&ROCK�p�ɃV�X�e�������邱�Ƃłقڕs���̂Ȃ���������悤�ɂȂ������A����ɍ��N�ɓ����ăN���V�b�N�pGoodmans3WAY�V�X�e�����o�͊ǂ��^���M5�Ɋǂ�PM24D�ɕύX���APOPS&ROCK�pGoodmans2WAY��PL�V�X�e���ɒ��dMM�^�J�[�g���b�W�����������ƂŁA�������R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ��̂��y���݂ɂȂ��Ă���B

���L���Ă��郌�R�[�h�Ղɐj�𗎂Ƃ��Ƃ���܂Œ������Ȃ��������y����������V�N�ȋ������т����邽�߂ŁA�V�X�e������V���Ē����n�߂��悤�Ȋ��o�����܂�Ă���B

������������ŏ��̂��������ŁA���߂Č����f��Ŋ������Ă����ꂪ2�x��3�x�ڂƂȂ�ƍŏ��قǂ̊����������Ȃ��̂Ɠ����悤�ɁA���y�������̋L���ɂ���čŏ��̊����������Ȃ��Ă��܂��X���ɂ���悤���B

�N���V�b�N�̃V�X�e���ł͂���܂ł���悪������w�����ɍL����A������͔Z���ȐF�g�����k���ɕ`��������悤�ȉ��F�ɕϖe���Ă��邵�APOPS&ROCK�̃V�X�e���ł̓o�X�h������x�[�X���悭�e�݁A�t�@�Y�̌������M�^�[�̉��̌��݂��f���炵���Ȃ����B

���̉��F�Ɋ���Ă��܂��܂ł̈ꎞ�I�Ȍo����������Ȃ����A�������ƃ��C�u�����[�̃��R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ��ĐV���Ȕ����Ɗ����𖡂���Ă���B �i2/2�j

�� �I�X�X����🐭�dMM�J�[�g���b�W

����CHUDEN MG3605�i�ېj�j�̓n�C�E�R�X�g�E�p�t�H�[�}���X�ŃA�i���O���D�Ƃɂ����߂ł���J�[�g���b�W���B

�w��������SME�w�b�h�V�F���Ɏ��t���Ďg�p���Ă������A�w�b�h�V�F���̕��������Ńf�U�C���I�ɂ��A���o�����X���������߁A�A���~���o����EMPIRE�V�F���ɑւ��āA���[�h��������ނ̒����瑊���̗ǂ������Ȃ��̂�I��őg�ݍ��킹�Ă���B

�m�ʎs��Keis������Ortofon MC-ER�p�ɍ쐬���Ă������8NOCC��b�L���[�h����I���APOPS&ROCK�Ȃǂ̋Ȏ�ł͔�̑ł��ǂ���̂Ȃ����F�ƂȂ��āA�V�X�e�������ď��߂ď�p����悤�ɂȂ���DENON DL-103���o�Ԃ��S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

MC�J�[�g���b�W�̉������v�킹��悤�ȕ����x�Ɛꍞ�݂̗ǂ����������킹�Ă���A����ɑO��̉��s�����o�ė��Ă���Ƃ��낪�f���炵���B

���Ɍ����ڂ̃f�U�C����f�ފ��ŏ����I�}�P���ۂ��`�[�v���͔ۂ߂Ȃ����A���̉�����12,260�~�i�ō��j�ƌ����̂̓I�[�f�B�I�͉��i�ł͂Ȃ��Ɖ��߂Ċ���������ꂽ�B

�J���������ǂ���Ȃ�100���~�߂��J�[�g���b�W�Ɠ��l�A�ǂ��Ӗ��ŋ������ꂽ���i�Ȃ���A���C�h�E�C���E�W���p���̍��i���̗��t��������̂��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2/5�j

�� EAR834P��TUBE�I��

�N���V�b�N�p�V�X�e���Ŏg�p���Ă���R���p�`�A���v�̏o�͊ǂM�^�܋Ɋ�PM24D�Ɍ������āAPOPS&ROCK�p��MM�^�J�[�g���b�W�̒��dMG-3605�����Ă���́A���y���y���݂������ă��R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ����Ԃ������Ȃ��Ă���B

�����APOPS&ROCK�p�̃V�X�e���ɂ�2��̃v���[���[�AGarrard401��SPU MEISTER GE��DENON DL103���AEMPIRE598�ł�MM�J�[�g���b�W���g�p���Ă������A���dMM�J�[�g���b�W�̉������ƂĂ��ǂ������̂ŁASPU MEISTER GE��Classic�p�̃V�X�e���Ŏg�p���邱�Ƃɂ����B

Marantz7�̃t�H�m�C�R���͂�Garard301/401��Ortofon2�@����g�p���邱�Ƃɂ��āAThorens TD126 Centennial��MCH-II��EAR�̃t�H�m�C�R���g���ă��C���i�ɐڑ����āA�o���b�N�Ȃǂ̏��Ґ��ȂȂǂ��y���ގ��Ɏg�p���邱�Ƃɂ����B

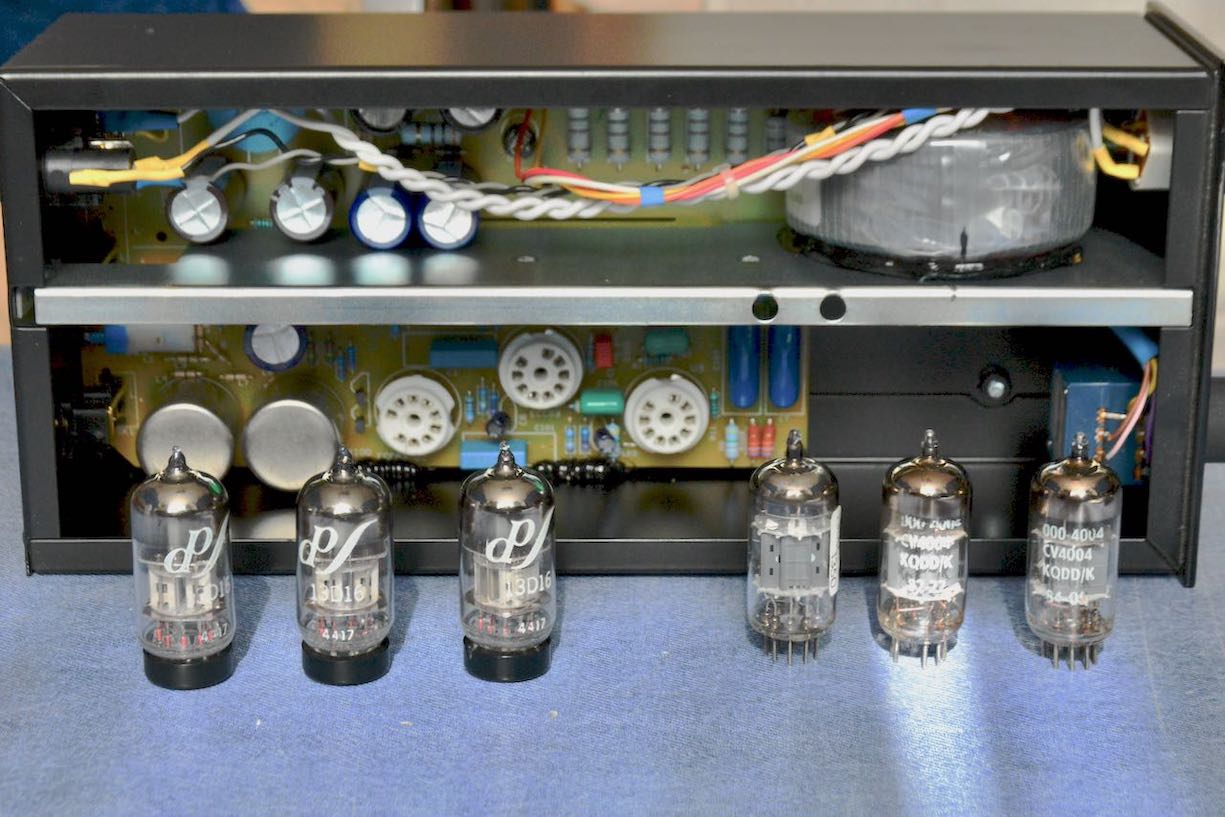

�t�H�m�C�R���C�U�[�Ŏg�p���Ă���I���W�i���o�O�Ɋ�13D6�i���[�SEi�j����ASIEMENS ECC83�i�g���v���}�C�J�j�AMullard CV4004�i�{�b�N�X�v���[�g�j�Ȃǂ����B���e�[�WTUBE�Ɍ�������ƁA��͂艹���ɃO�b�Ɛ[�݂��o�ċ������L���ɂȂ��Ă���B

Classic�p��Goodmans STAGE3�i3WAY�j��PM24D�ɕύX��A���̗ʊ��Ǝ������傫�����P���ĉ𑜓x�������������ƂȂ邪�A�������Ƃ����Ă������ROCK�Ȃǂ̃p���V�u�ȋȎ���Ă݂�ƁA�Ȃ���������̌q����Ɉ�a�����o�ăA�b�e�l�[�^�[�̒����ɋ�J���邩��A��͂�2WAY��MM�J�[�g���b�W�̑g�ݍ��킹���x�X�g�ƂȂ��Ă���B

�i2/17�j

�� �p���[�A���v�̃v�`����

Goodmans 2WAY��3WAY�͂Ƃ��Ɏ����ĉ����ŁA���y���y���݂𖡂���Ă���B

���y�ɂǂ��Ղ�ƐZ���Ă��鎞�Ԃ������āA�ߑO8���߂�����SHERWOOD II(2WAY)��NHK-FM�̃N���V�b�N�ԑg���y���݁A���̌�A�i���O�E�\�[�X�Ɉڂ���CHUDENMM�^�J�[�g���b�W��POPS&ROCK���ADENON DL-103�ŃW���Y�Ȃǂ��Ă���B

CHUDEN MG3605��Peerless4722�ŃX�e�b�v�A�b�v����DL-103�̈�ԑ傫�ȉ����̈Ⴂ�́A���y�̌y�����Əd�ʊ��̈Ⴂ�ɂ���Ɗ����Ă���B

MG3605�̍ő�̓����͌y���Ȓ��̃t�b�g���[�N�Ɛꖡ�̉s������ɂ���ADL-103�ɂ͒��̂ǂ�����Ƃ����d�S�����݊��ƂȂ��Ċy���߂�B

���H���ς܂��Čߌ�ɓ����Goodmans12"���g�p�����RWAY�Ŏ�ɃN���V�b�N���y���ނ��A���M5�Ɋ�PM24D�̗̍p�ʼn����ɖ������ƕ`�ʗ͂̌��オ���������āA�����X�P�[�����傫�����P����Ă���B

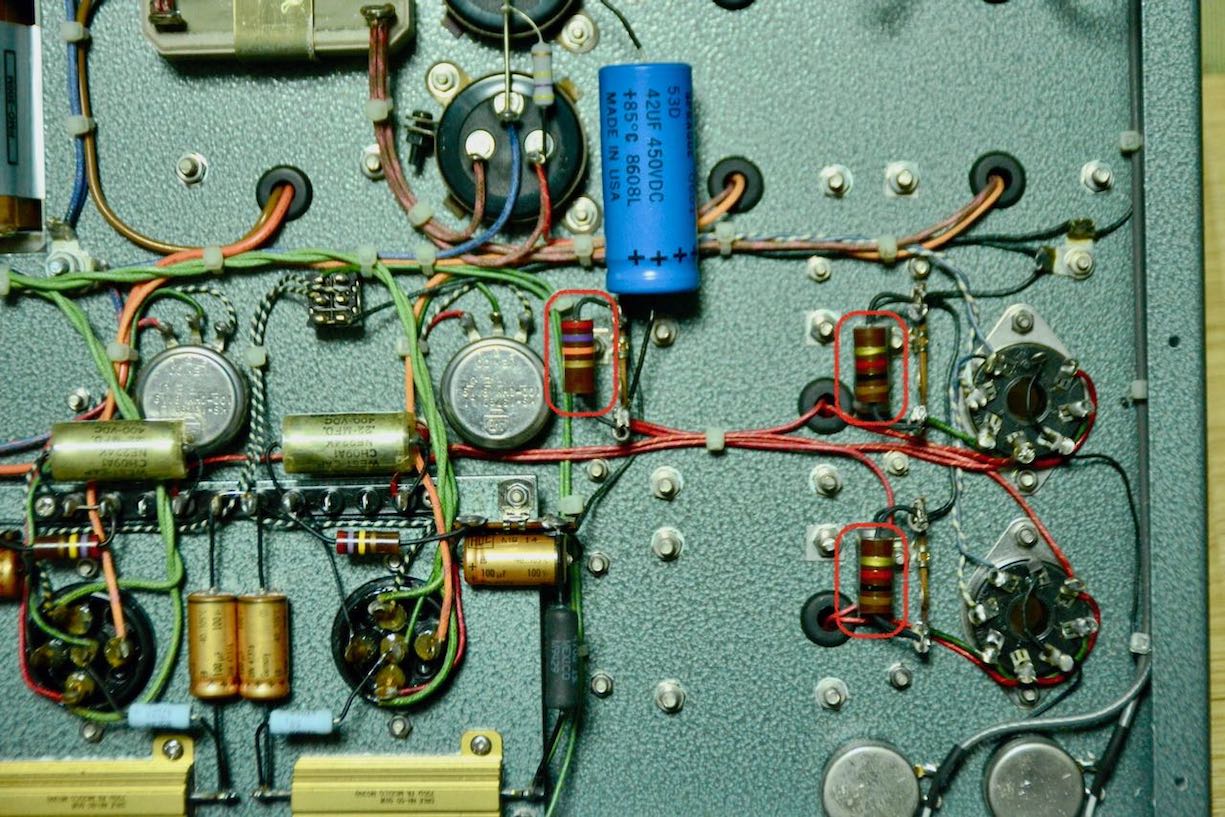

���ɂ��̉����ɕs���������ł͂Ȃ��������APM24D�̃X�y�A�����u���k�̐^��ǔ��m�v���璲�B�������ɁA�T���ڂȐݒ�Ŏg�p���Ă���O�i�ǁi6SL7�j�̓�����œK�������邱�Ƃł���Ȃ鉹���̉��P���\�Ƃ̂��b���f�����̂ŁA����قǑ�|����ȉ�����Ƃł��Ȃ������Ȃ̂Ńg���C���Ă݂邱�Ƃɂ����B

��������ӏ��͑O�i2�{�̃\�P�b�g�ɐڑ�����Ă���J�\�[�h��R�ƃ`���[�N�R�C���ɐڑ�����Ă���f�J�b�v�����O��R�̌����ŁA�Ƃ��ɒ萔�̒Ⴂ���̂Ɍ������邱�Ƃ�6SL7�̍쓮��Ԃ������������邱�ƂŁA�𑜓x�̂���Ȃ���P���\�Ƃ������̂������B

���m����œK�Ȓ�R�l���f���ĂR�{�̒�R���������邾���Ȃ�A�����̂悤�ȃg�[�V���[�ł��ł������Ȃ̂ł��C�ɂȂ������A�J�b�v�����O�R���f���T�̌����� ����܂ŏ��L���ė����e��^��ǃA���v�Ŏ��{���Ă�����̂́A��R�̌����o���͂��܂�Ȃ��̂Ő������[�J�[�̑���������Ȃǂ���������K�v���������B

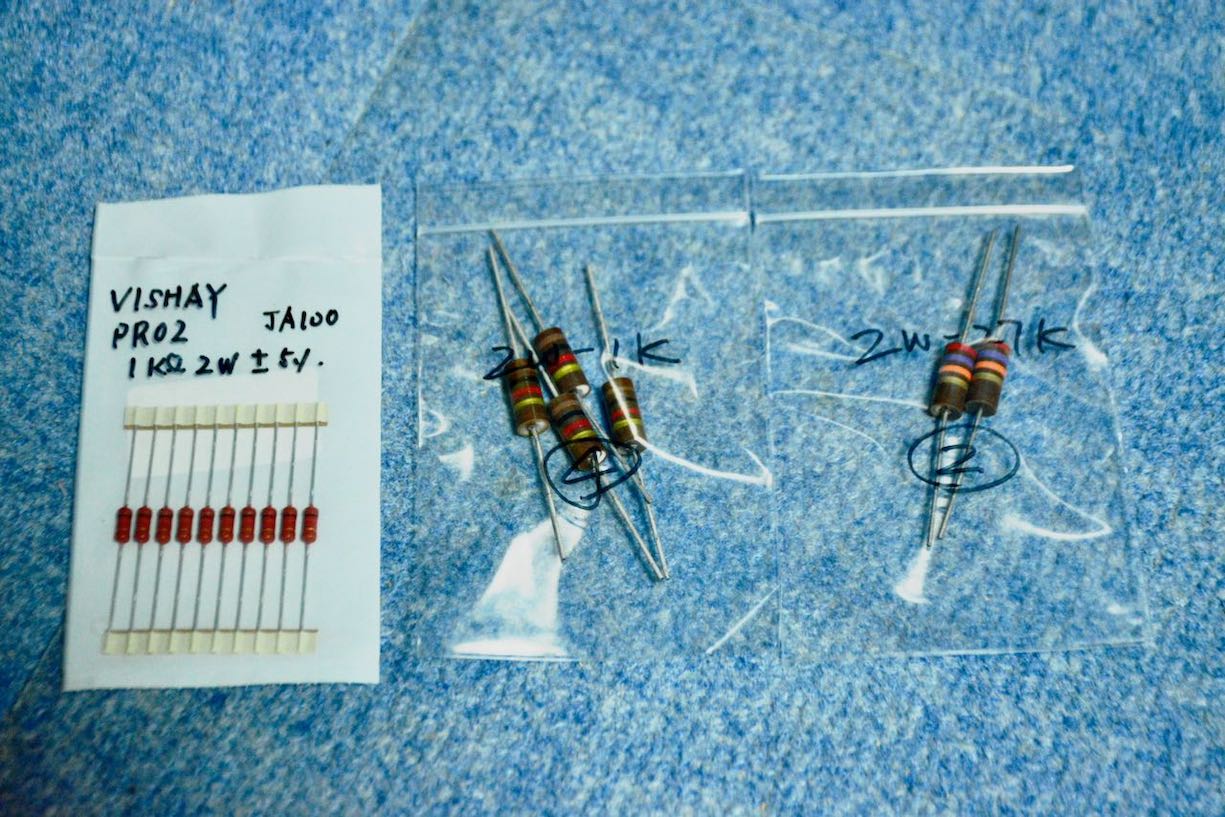

Tube Audio Labo�� ���삳�ꂽ�R���p�`�A���v�ɂ́A�̂�Marantz��}�b�L���̃A���v�ɍ̗p���Ă��������̗ǂ�A&B����R���g���Ă��邪�A���m�ɂ��Ƃ��� ��̒�R�̓o���u���r�[��u���b�N�r���[�e�B�[���l�A�o�N�ɂ��e�ʂ̌덷�����������߁AA&B���z������Vishay�̌��s�i�̕����M���x �������ƌ������b�������B

���m���炨�f�������ύX��̒�R�l�̗e�ʂ����Ƀl�b�g���������Ƃ���AVishay Pro2�V���[�Y�Ƃ��������Ȃ��̂������đ������������̂͗ǂ����A�悭���ׂĂ݂��Ƃ��낱�̃V���[�Y�̒��ɂ�3��ނ̃^�C�v������A�I�[�f�B�I�ɂ͓K���Ȃ��ԍڗp�̈�Ԉ����Ȃ��̂�I��ł��܂����̂ŁA���ǍēxA&B�̃��B���e�[�W��R���w�����邱�Ƃɂ����B

���m����͒�R�̕ύX�ɂ���ďo�͊ǂ̓��삪���肷��܂ł͂��炭�炵���ޕK�v������Ǝf���Ă������A�ŏ��͉���̌��ʂ����ǂ��Ȃ��č���̗]�C���_�� �������������A�܂����ł��ύX��̍ŏ��̎����ł͗ǂ��Ȃ��������Ɏ����s�������őS�̂̃o�����X�܂ł͎����͂��Ȃ��̂ŁA�������莞�Ԃ������Ď����𑱂��邱�Ƃɂ���B

�i3/7�j

�� ��R�̊��炵�^�]

��R��A&B�Ɍ�����������̒����n�߂̒i�K�ł́A�S�̓I�ɓ����x�����P���ꂽ�悤�ɎG���������Ȃ��Ċ��炩�ȉ����ɂȂ����Ɗ��ł����B

���Ƀ����W�̍L��SPU�@MEISTER GE���g�p�������ɁA����܂ł͏������悪�M�X�M�X�����_�o���ȉ����ɂȂ������̂��A�_�炩���D���������̂Ŋ������Ȃ����B

SPU-AE�� �������Ă�����܂ł�3WAY�̃��j�b�g�Ԃ̌q����ɉ��ƂȂ���a���������ăA�b�e�l�[�^�[�̒����ɋ�J���Ă������A���̉����ɂ��̂����܂����悤�Ȋ��o �������Ȃ��āA�S�̓I�ȉ����o�����X�����P���ꂽ�悤�ɒ��������̂ŁA��R���������Ė�����肭�^�Ƃɂ킩�Ɋ�B

�������A3���ڂɂȂ��Č�����10���Ԃ���������ŁA���x�̓L�o���������悤�ɉ�������ς��A�M���M�������d�������ɕϖe���Ă��̗��R���킩�炸��������Ă��܂��B

�� ��܂Œ�R�̕ύX�o�����قƂ�ǖ����A�����ۂ��ȕ��i�̌����ł���قlj������R���R���ς����v�������炸�A��R�̉����ɂ��ăl�b�g��̊Nj��A���v ���[�U�[����̏����W�߂��Ƃ���A�ǂ���烔�B���e�[�W���邠��̘b�Œ�R�ɂ��Ă��I�C���E�R���f���T�ȏ�̊��炵�^�]���K�v�ƂȂ邱�Ƃ�m�����B

����ȕϑJ������A�����ʂ�̊��炵�^�]���K�v���Ɨ������ĉ䖝���Ē����������Ƃ���A������30���Ԃ�����ɂȂ��Ă悤�₭�����ɗ��������������n�߁A�q�X�e���b�N�ȉ������e����߂ď_��Ɨ]�C�������n�߂��B

�� ��Ȗ�ŁA����͏��i�ǃJ�\�[�h��R�l�̕ύX�ɂ��6SL7����̍œK���ɂ��𑜓x�Ɣ����̗ǂ��̉��P��ڎw�������A��R�Ƀ��B���e�[�WA&B ��R���̗p�������Ƃ��特�������P�����܂ł̎��Ԃ͊|���������̂́AMarantz��}�b�L���Ȃǂ̐^��ǃA���v���[�U�[������Ȑl�C�����邾������ �āA���i�ǂ̓�����œK��������ȏ�̉��P���ʂ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�u�� �k�̐^��ǔ��m�v�ɒ�R�łǂ̂����[�J�[��I��ǂ����Ǝf�����Ƃ���A�u�^��ǂ̂���̂܂܂̉��������̂Œ�R�͐M��������ɑI�Ԃ悤�ɂ��Ă� ��v�Ƃ̂��b���Ă������A�^��ǂ����łȂ����ꂼ�ꕔ�i�̑g�ݍ��킹�ɂ���āA�����ʂ���̉�������肠���邱�Ƃ��ł��鎩��A���v�̖ʔ������_�Ԍ� ���悤�ȋC�������B

�i3/9�j

�� ��������������������i�ǂɂ͉���I�ԁH

��

�����X�ɃG�[�W���O���i��ł���ƁA�S���S�����A�]���]�������܂Ƃ��t�����h���I�ȉ������A�]�C�̊�������_�炩�ȋ����ɕς���ė����B

�u���k�̐^��ǔ��m�v����͏��i�ǂ̓�������������������ƂŁA�uEDISWAN MAZDA PP3/250��TELEFUNKEN RE604�Ȃǒ��M�O�Ɋǂł��������P����邩������܂����v�Ƃ̂��b���f�������A�܂��莝���̐���ނ̏��i�ǂ̒�����œK�ȃ`���[�u��I�ʂ��邱�Ƃɂ����B

��i���FRCA 6SL7GT�i�X���[�N�^�C�v�j�@�����FRCA 5691�i6SL7���M���ǁj�@�E�FNEC 6SL7GT

���i���FSTC CV1985�iKB/FE�j�@�����FMULLARD ECC35 �E �FMELZ 6N9S�i6H9C�j

RCA 6SL7GT�F��悩�獂��܂Ńo�����X�̐��������S���̂��鉹���Œ��ɖ��������������킹�Ă��邪�A�N���V�b�N�ł͍���̑@�����s���C���Ɋ�������B

RCA 5691�F�_�C�i�~�b�N�Ȓ��Ɖ����o���̋��������悪��ۓI�ŁA�͋����͌Q���Ă��艹�ɔM�C�Ɛ��������邪�A���̂��������y�킪���d���ȋ����ƂȂ�B

NEC 6SL7GT�F����Western�̋Z�p���^�ɂ�萻�����ꂽ���{���^��ǂŁARCA 6SL7GT�Ǝ������f�Ńo�����X�d���^�̉��������A��⒆���ɗ͊��������B

STC CV1985KB/FE�F����܂ōł��g�p�p�x�̑��������p�����R�p�^��ǂŁA�����x�������S�̓I�ȉ����o�����X���ǂ������Ă���B���ɂ������������邵����̑@���������čD�݂̉����B

MULLARD ECC35�F���݂̂��钆���Ɩ������̂��鋿���Ŗ��G�����Ă���悤�ȔZ���ȉ����������A����≉�҂̑������܂ł��\������悤�Ȏ����̍���������B

MELZ 6N9S�F���M����1579�o�[�W�����͕�RCA 5691�ƂƂ��Ɉ��D�Ƃ��獂���]�����Ă���TUBE�ŁA���������ɂ������\���̈Ⴂ�ƕi���Ƀo���c�L������悤���B

���̗ʊ����������ʍ���̑@���Ɨ]�C���f���炵���A���@�C�I�����̍��t�ŕ����̌��Ŗ��Ă���̂�������A���Ґ��ɂ͍ł������̗ǂ������Ȑ^��ǂł���B

�ŏI�I���@�ׂŗ]�C�̔����������������MELZ 6N9S�A�Z���Ő����͂̂��鋿����������MULLARD ECC35���c�邪�A���t�҂̔M�C�����������鋿���ƁA�J���t���ȐF�ʊ��̂��鉹�������Ă����MULLARD ECC35��I�Ԃ��Ƃɂ����B

����͎�ɃN���V�b�N���y���ރV�X�e���Ɍ����������o�����X���l�����邪�APOPS&ROCK�Ȃǂ����C���Ɋy���ނȂ�_�C�i�~�b�N�ȉ�����RCA 5691���ł��������ǂ��A�I�[���}�C�e�B�[�Ɋy���߂�̂�STC CV1985KB/FE��RCA 6SL7GT�ł͂Ȃ����낤���B

�i3/12�j

�ǐL�F�u���k�̐^��ǔ��m�v��荡��̑O�i�ǂ̊��p���P�̍l�����ɂ��āA�f���ɓ��e���������Ă���܂��B

https://zawazawa.jp/bcjd0i1lnr55w007/topic/1�@�@�@�@�@ No.549

�i3/19�j

�� ���m�����E���R�[�h�̐��E

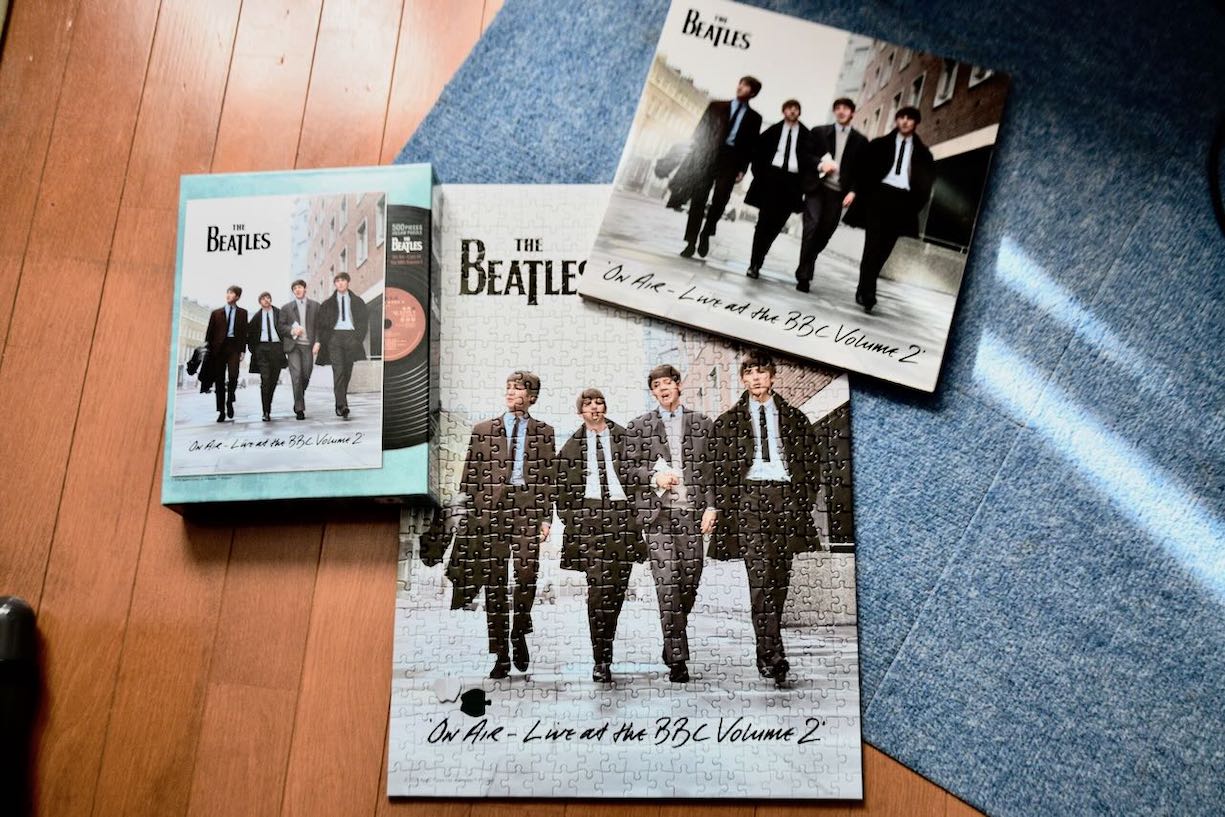

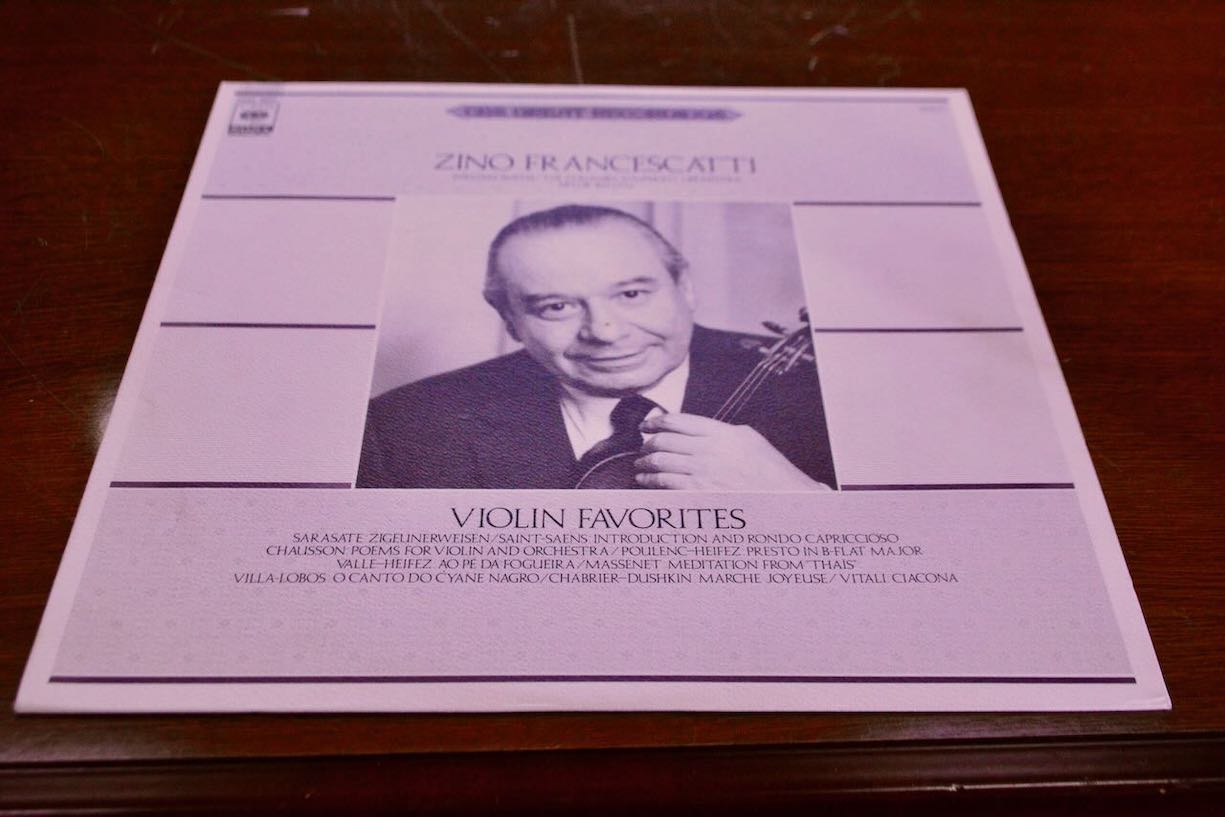

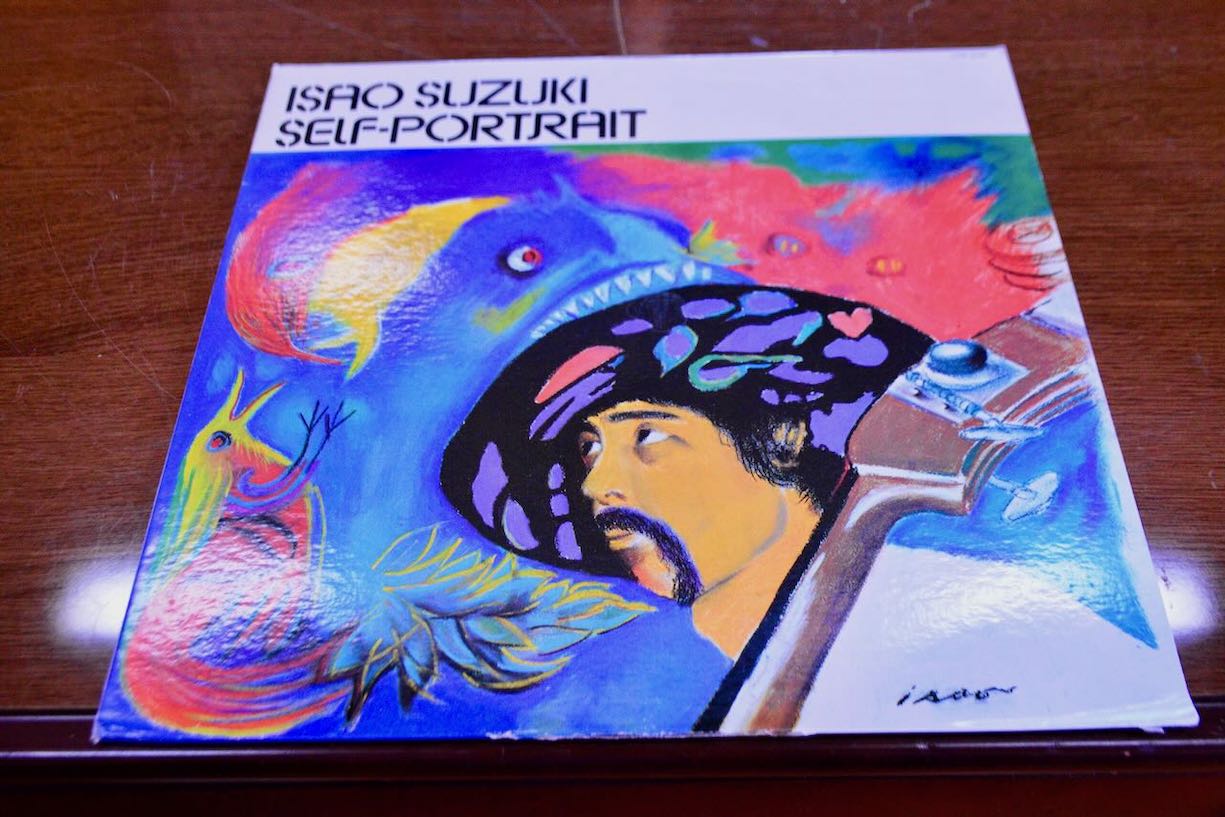

���w���̎��ɓ����N���X�������c�Ȃ��݂���A30���߂��t���g�x���O���[�̃��m�����E���R�[�h�������ė����B

�� �̗F�l�͏A�E�Ɠ����Ɏ��Ƃ𗣂�A���݂͉Ƒ��ƂƂ��Ɉ��m���ɋ����\����TANNOY�J���^�x���[15�ŃN���V�b�N���y����ł��邪�A�A�i���O�\�[�X�ɂ� �قƂ�Nj������Ȃ����߁A���Ɏ�l�̂��Ȃ����Ƃ̐����̍ۂɌZ�オ�w������ɔ��������������̃��R�[�h�̏����ɍ����Ă����̂ŏ����Ă��炤���ƂɂȂ� ���B

�F�l��ɂ��ז��������ɂ悭�v�����X�������ȂǂŗV��ł����������Z����A�����̎o�Ɠ������w�Z�̓��������������Ƃ������ĉƑ�����݂ł��t�����������Ē����Ă������A���݂ł͂���Ȏ���x��̃A�i���O�f�B�X�N�ʼn��y���y���ނ悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ����̂��낤�B

���N���炢�O���烂�m�������R�[�h���@������Ă��̔��͂��鉹���ɋ�������ADENON�̃��m�����J�[�g���b�W��SUNVALLEY�̃C�R���C�U�[�������\��CR�^�t�H�m�C�R�Ȃǂ������A���̉����𖡂킦��̂��y���݂ɂ��Ă������A�̐S�̃A�i���O���R�[�h����肷��@��Ɍb�܂�Ȃ������̂ł��傤�Ǘǂ��^�C�~���O�������B

.jpeg)

�A �i���O�f�B�X�N���y���ދ@�ނ͊e�킠�邪�A���R�[�h�E�N���[�j���O�E�}�V���Ȃ鎩�������ꂽ�D�ꕨ�͎�葵���Ă��炸�A"�K�ETV��]��"�����������蓮 �N���[�j���O�}�V�����g���Ă������ƃo�����X�E�H�b�V���[�ŃN���[�j���O���Ă��邪�A��Ɉ����Ă����悤�łقƂ�ǃ_���[�W�̂Ȃ����i���唼�������B

�����̃��R�[�h������Ɗ���̏ꂪ����Ă���DL-102�ōĐ�����ƁA�X�e���I�E�J�[�g���b�W�Ŏ��������荶�E���s���Ƃ��ɍL���肪�o��̂ŁA�^���̌Â������������Ȃ����Ғʂ�̉��y�I�Ȗ��͂��y���ނ��Ƃ��ł������ł���B

���m�������R�[�h�̉��t���e�ɂ��܂��ẮACLASSIC���y�̃y�[�W�ŏ��X�ɓ��e�����Ă��������\��ł��̂ŁA��낵����������������܂��B

http://my-vintage.music.coocan.jp/classic5.html

�����ɂ̓��m���������ɂ����w�̐[��������Shigeta���������������ă��m��������������{����\��ŁA�Ђ���Ƃ���ƋM�d�ȉ��������邩������Ȃ��Ɗy���݂ɂ��Ă���B

�i3/15�j

�ǐL�F�u���k�̐^��ǔ��m�v���w�p���[�A���v�̃v�`�����x�i3/7�j���e�L���A�O�i�ǂ̊��p���P�̍l�����ɂ��āA�f���ɂ����e���������Ă���܂��B

https://zawazawa.jp/bcjd0i1lnr55w007/topic/1�@�@�@�@�@ No.549

�i3/19�j

�� �ʔ����M��

�I�[�f�B�I�̕��͌ߑO����Goodmans AXIOM22MKII��SHERWOODII�̉��F���y����ł���A�ˑR�Ƃ���Goodmans12"��3WAY�Ń��m�����Ղ��������Ă���B

SHERWOODII�ł�CHUDEN MG3605�Œɉ���POPS&ROCK�̋Ȏ���y���߂�ق��A�Â�SONY��FM�`���[�i�[�iST-SA50ES�j��NHK-FM���Ă���ƁA���X�͂��Ƃ���悤�Ȕ�����t�łĂ���Ă���B

�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��Goodmans12"3WAY�̕��͒��M5�Ɋ�PM24D���g�p����悤�ɂȂ��āA�X�P�[���̑傫�����X���������ŋ����悤�ɂȂ����B

2�N�قǑO���烊�r���O�Ńz�[���V�A�^�[���y���ނ悤�ɂȂ������A�ŋߌÂ�EPSON�̃v���W�F�N�^�[���̏Ⴕ�ďC���s�\�Ɋׂ����̂œ����^���̒��Ãv���W�F�N�^�[��T���o���A�f���C�u�ASport�Ȃǂ�100�C���`�X�N���[���ɉf���o���Ċy����ł���A�f��قɏo�����@��߂����茸���Ă��܂����B

��N����f��ŕ]���ƂȂ����u���^�C���X���b�p�[�v��Prime Video�ŕ��f�J�n�ƂȂ����̂Ńz�[���V�A�^�[�ő������邱�Ƃɂ������A�v���Ԃ�̖M��̉��삾�����B

�剉�̎R���n�ؖ炳��͂ǂ����Ō����L�������������A���ǂ��Ă���r�g�����Y�����TV�h���}�u���q�����v�i���c�܂��ƔŁj�̑��q���Ƃ��ďo�����Ă����o�D�������B

��N�G�~�[�܂���܂����uSHOGUN�v�͓r���łȂ�ƂȂ����ɂȂ��Č���̂���߂����A������̎���f��͗L���ȃL���X�g�����Ȃ����ɊF���Z���������肵�Ă���A���㕗�Ɏd�グ�����㌀�Ƃ������X�g�[���[�̓��e���G��ŐS�ɋ����f�悾�����B

���N�ɓ����đ�^���M�܋Ɋ�PM24D�AMM�J�[�g���b�WCHUDEN MG3605�ɑ���3�Ԗڂ�My �q�b�g�ƂȂ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i4/1�j

�� ���m�������R�[�h������

�����͓�����Shigeta���������������āA�t���g�x���O���[�̃��m������������J�Â����B

Shigeta�����͋M�d�ȃI���W�i���Ղ𐔑�����������Ă��邪�A����Ȃ�Ɖ\�́u�E���j�A�̃G���C�J�v�ƁA����c�F�B���������t���g�x���O���[�̌��ՂƂȂ��������f�B�A�̃x�[�g�[�x�����u�����v�������������������B

�n�R�l�̐��Łu�E���j�A�̃G���C�J�v�̂��l�i���f�����Ƃ���A�ڂ̋ʂ��ׂ��قǂ̉��i�������`�B

�ǂ�����䂪�Ƃ̔N�������ꂽ���R�[�h������^���e�[�v����J�b�e�B���O���ꂽ���̂Ɣ�ׂ�ƁA�����ƍ`����A������ĉ��H���ꂽ���قǑN�x������Ă����B

�ꏏ�ɂ������������������m������pOrtofon-CA25D�Ɖ䂪�Ƃ�DENON DL-102���r���������Ƃ���A�X�e���I��SPU��DENON-DL103�̉����̈Ⴂ�Ǝ��ʂ��Ă��āADL102�̐��n��̂悤�Ȃ��W���ȉ����ɑ��āACA25D�͖F���ŐF�ʊ��̖L������������ꂽ�B

���m�����̎�����ƕ��s���āA�R���p�`�A���v���V���Ɏg�p����悤�ɂȂ�����^���M�܋Ɋ�PM24D���X�e���I�Ŏ����������������A�O�����������Ɏg�p���Ă������M�O�Ɋ�PP3-250�Ɣ�ׂāA��i����i���������A�b�v�����Ƃ̗L���]���������������B

�o�͊ǂ��̒��M�܋Ɋǁi�O���j�ɕύX���������łȂ��A�O�i�ǁi6SL7�j�̓�����œK��������u�v�`�����v�i�O�i2�{�̃\�P�b�g�ɐڑ�����Ă���J�\�[�h��R�ƃ`���[�N�R�C���ɐڑ�����Ă���f�J�b�v�����O��R�̌����j�̑�����ʂɂ���āA��������荂�݂ɉ����グ�邱�Ƃ��ł����̂�������Ȃ��B

�� �R�Ƃ��ď����Ă�������t���g�x���O���[�̃��m�������R�[�h�̎����𑱂��Ă��邪�A�펞���̈������̒��Ř^������A����ɐڎ��`�Ԋ҂ȂǗȃv���Z�X�� �o�ă��R�[�h�����ꂽ�A���o���ł́A�e�B���p�j�[�̉������y��ł͂Ȃ��h�����ʂ�@���Ă���悤�Ȃ����������ɒ������A�y��̉��ɕς��̂����A�����ȍ~ �̘^���ƂȂ��Ă���悤���B

�� ��i����1950�N��j�̘^���ł͘^���@���A���v�m�C�Y�������Ȃ蓧���x�̍����������ƂȂ��ė��邪�A���m������p�̃J�[�g���b�W���g�p���邱�Ƃ� �������E�̍L������o�Ă���̂ŁA��ʓI�ɂ͐��ɘ^������Č��Ղ̗����Ȃ����R�[�h�����y���̂��y���߂���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

����Ȗ�ō���̎�����ł����܂ł�����悤�ȍ��]����Shigeta�����������������̂ŁA�{���̓V�C�̂悤�ɐ���₩�ȋC���ɂ����Ă����������B

Shigeta�������L���������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i4/9�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�� ���\�A���@MELZ�@�R�pTUBE

�R���p�`�A���v�̑O�i�NJ�������ڎw�����v�`������̎����ł́AMELZ/6N9S�i6H9C�j�̒�����̔����̗ǂ��ƁA�����x�̍����@�ׂȉ����Ɋ��S������ꂽ�B

���̔��ʁA���̗ʊ������R�����X�P�[�������s�����Ē������A�����Ɍ��݂̂���MULLARD/ECC35�ɋ͂��ɋy���ɍ̗p�������錋�ʂƂȂ����B

����Ȗ�ŁAMELZ/6N9S�i6H9C�j��ʌ݊���MELZ/1579�i���j�ł́A���̕ӂ�̉ۑ肪��������Ă��Ȃ��������Ă݂邱�Ƃɂ����B

���\�A����6SL7�i6SN7�j�݊���MELZ���R�pTUBE�iOTK�j�́A�u���q�͔��d���ɂ��g�p����Ă��鍂�i���Ȃ��́v�ƌ���搂����傪�]���ƂȂ��āA21���I�ɓ����Č݊��^�C�v�𒆐S�ɑ�ʂɗA�����ꂽ���A�������猊�v���[�g��1578�i6SN7�݊��j�͔��ɍ����������B

1950�N�����琶�Y����Ă���6N9S������ɂ���ĐF�X�ȃ^�C�v������A�䂪�Ƃɂ���̂�1954/1956�N�ɐ������ꂽ���^���x�[�X�̌R�pTUBE�ł���B

���B����1973�N��MELZ/1579�͓����\��������ƁA�v���[�g�̌`��^�������ƂƂ��ɁA�g�b�v�}�C�J�ɏ��U��̎������T�|�[�g���t���Ă���6N9S�Ɣ�ׁA��^�����ꂽ�����̃T�|�[�g���㉺�}�C�J�ɐݒu����ĐU������{���Ă���悤�������B

6N9S�̑@�����������̗ǂ�����ɁA�����Ɍ��݂������Ε��喳���ɂȂ�ƍl���Ȃ���AMULLARD/ECC35���܂߂�3��ނ�TUBE�̔�r�������n�߂��B

�ŏ��ɋ��\�A6N9S��1579�̔�r�����ł́A1579�̕��������������A�������ׂ̍����������̂���������܂��������������Ă���A�n�C�r�W����TV�����Ă���悤�ȃJ���t���ȕ\�����ƂĂ�����������ŁA6N9S�͊�{�I�ɓ��X���̉����������Ȃ���A���F�ڂ������Ă�������Ƃ����i�`�������ȏn�����������łƂ��ɑf���炵��������ꂽ�B

�pMULLARD/ECC35�̉����́A�d������������1579�قlj������̂͑�����������ǁA�]�C���L���ʼn��x���̍������݂̂��鉹���Ɍq�����Ă���悤�Ɋ�����ꂽ�B

3��ނ̂ǂ��I��ł����ꂼ��̔������y���܂��Ă��ꂻ�������AMULLARD/ECC35�͍ŋߋ����������Ă��艿�i�I�Ɍ��Ă�����̓��肪����Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�����MELZ/1579���g�p���邱�Ƃɂ����B

NOS�i���������n�߂�10���Ԃ��o���Ă��Ȃ��̂ŁA����������������ł��������Ɋ��҂����]�C�ƒ����̍L���肪�o�Ă��邩������Ȃ��ƍl���Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i4/17�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�� ���[���b�p�n�����ǂ��낢��

���M�^�܋Ɋ�PM24D���O���Ŏg�p����悤�ɂȂ�A����ɑO�i�̊������Ɍ����J�\�[�h��R�ƃf�J�b�v�����O��R�̒萔�ύX�����{�����B

���̌�O�i�ǂ̊e��q�A�����O�����{���āA���\�A��MELZ/1579��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ������A�Ō�ɐ����ǂ̃q�A�����O�ɂ��I������{���邱�Ƃɂ���B

Goodmans2WAY�V�X�e���Ŏg�p���Ă���I�[���E�E�G�X�^���d�l SUNVALLEY�@SV-91B improved�́A��p����ɓ������ďo�͊ǂ�WE-300B���������d�q300B-98�ɕύX���A�����ǂ��M�d��WE-274B�i����j����J�i�_Rogers5U4G�Ɍ������Ċy����ł���B

Goodmans3WAY���쓮����R���p�`�A���v�̕��́A���[���b�p�ǁA���ɉp���u�����h�ɍS���đg�ݍ��킹�Ă������A�q�A�����O�̌��ʑO�i�ǂ����\�A���ƂȂ��Ă��܂����B

�����ǂ��p���u�����h�̒����瑊���̗ǂ�TUBE���������đI�Ԃ��肾���A���̒��ʼn��i������3�Ԗڂ̖T�M�^GZ32 (MINIWATT�j�������t�����X���ł���B

��i�����M�^�����ǂ�BRIVARON/5Y4�i���j��Mullard/5U4G U52(�E)�ŁA���i���T�M�^�����ǂō�����BRIMAR/5Z4G�i1940�N��j�ABRIMAR/5Z4G�i1950�N��j�AMINIWATT/GZ32�AMullard/CV593 GZ32�ACOSSOR/CV378�AMULLARD/CV378�̒����玎�����đI�Ԃ��Ƃɂ����B

���܂茩�����Ȃ�BRIVARON�i�u���e�B�b�V���E�o���u&�G���N�g���J���E�A�N�Z�T���[�E�}�j���t�@�N�`�������O�Ёj��1940�N��ɐ^��ǂ̐����E�����s�Ȃ��Ă�����ЂƂ̂��ƁB

����܂ł��낢��ȏo�͊ǂƐ����ǂ̑g�ݍ��킹�������s�Ȃ��Ă��邪�A�T�M�^�����ǂ͉����x�������A�������̂��铮�I�ȉ��������������Ă���A���M�^�����ǂ͔������ǂ��ÓI�Ȕ����������������鋿�����ŁA�o�͊ǂ̖[�M�^�ƒ��M�^�̈Ⴂ�ɋ��ʊ�������悤�Ɋ����Ă���B

�O�i��MELZ/1579�ɕύX���Ă���20���Ԃقǂ����o�߂��Ă��炸�A����̍d������������Ȃ���Ԃł̎����ƂȂ������A�ŏ��ɒ��M�^�����ǂ�g�ݍ��킹���珉�߂Ă݂��Ƃ���A�����̗ǂ����������Ȃ͂��ɂ��ւ�炸���܂����悤�ȉ���̃����n���̖R���������X���̉��ɂȂ��Ă��܂����B

����Ȗ�ŖT�M�^�Ƃ̑������ǂ������Ȋ������A6��ނ̐����ǂ̑g�ݍ��킹���������{�����Ƃ���ABRIMAR/5Z4G�i1940�N��j��COSSOR/CV378��g�ݍ��킹�����̉����o�����X����ԗǂ��������B

COSSOR/CV378 �͒��M�O�Ɋ�Marconi/PX4��Partridge�̃g�����X���l�A����ɍd�����̂���P���������ƂȂ��Ă��āA�g�ݍ��킹�ɂ���Ă͂��ς����� �̂��鐮���ǂƊ����Ă������A���̑g�ݍ��킹�Ŏg�p�����Ƃ��낻�̍d���ȍ����Ȃł���悤�ȏ_�炩�����o�n�߂ĂƂĂ��������ǂ����Ƃ����������B

BRIMAR/5Z4G�i1940�N�㐻���j�́A1950�N�ォ�琻�����ꂽ�v���[�g��4�̃z�[��������^�C�v�ɔ�ׂĉ�������l�����A���M�^�̂悤�ȃi�`���������̂��鉹���������Ă���A�������g�ݍ��킹�����̑������ƂĂ��悭�������B

����̎�������A��艹���ɉe���͂̍����o�͊ǂƂ̑g�ݍ��킹�o�����X�ɂ�����A���̐����ǂ̎���������������Ē������邱�Ƃ����߂Ă悭���������B

��N������{���Ă���p���[�A���v�̈�A�̕ύX�ɂ��A�F�ڂ̔������A���b�`�Ŗ������̂��鉹���ŃN���V�b�N���y���߂�悤�ɂȂ����悤�Ɋ����Ă���B

�i4/26�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�� �V���@TUBE AUDIO LABO �K��L

���N�x�̉��s�́A���߂đ��ݓ���铌�k�n���̕����E�R�`������{�C����쉺���ď�M�z�i�V���j�ɗ������A�����n�����R���̋��h�꒬������ƌ����v�����𗧂Ă邪�A�܊p�̋@��Ȃ̂ň��p�����Ă��������Ă���R���p�`�A���v�삢���������u�`���[�u�E�I�[�f�B�I�E���{�v����ɗ�����邱�Ƃɂ����B

�Ăǂ���Ƃ��ėL���ȓ싛���̍H�[�ւ͎R�`�̓��{�C������2���ԋ��쉺���ĎԂ𑖂点�邱�ƂɂȂ邪�A�n������t�ɍL����c�ނɈ��|������ꂽ�B

�ߌ�2��30������ɓ������ċv���Ԃ��K�������ƍĉ���ʂ������B

��N�O���B����ǂ��đ̒�����������߃A���v�̐��삪�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��Ƃ̂��b�����f�����Ă������A�R�����Â̌��ʂňȑO�ƕς��Ȃ����C�Ȃ��p��ڂ̓�����ɂ��āA�܂��܂��������䂪�Ƃ̃A���v�삷�邮�炢�͑��v���낤�ƈ��S������ꂽ�B

���������Â̈�тŏ����z���������ʂɒ��˂������߁A�u�j�����v���������蔲���Ă��܂����Ə��Ă����B

�����Ԃɔ��Ă���T�u�E�V�X�e����

�܂��ŏ��ɁA���Ԃɔ��Ă���uLOWTHER�@Corner Reproduser TP-1 TypeD�v���C���オ��̎��������˂�Marantz9K��DENON CDP�̃f�W�^���������Ȃ���A���������ȂƋ��ɂ��݂��̋ߋ������ЂƎ����߂������B

LOWTHER�@TP-1�͍Ō����D�^�C�v |

�㌷�V�[�����X�R�A�L�V����/LOWTHER PM2�i�J�T�n���H�|�j�@�� |

�����C���E�I�[�f�B�I���[����

SP���V�䗼���ɐݒu���ꂽ���̓����ɂ͋z���ނ����[����Ă���

|

�����ґ��ǖʂ����̎��Ɋp�x�����Ă���A�V��S�̂ɂ��p�x���t���Ă���

|

�F�l�ɐ��삵�Ă�������ƌ����x�j�A�����g�����o�b�N���[�h�E�z�[�� |

�t�����g���ɏ㉺�Ƀz�[�����[�h���݂��Ă���

|

�A�i���O�E�V�X�e����Garrard401��SME�A�[�����������I�[�\�h�b�N�X�X�^�C���ŁA�J�[�g���b�W��DENON DL-102���m�����J�[�g���b�W���g�p����Ă���B

���C���E�A���v��PX25���g�p�������m�����E�v�b�V���v���\���ŁA�o�̓g�����X�ɂ�TANGO�ŗB��C�ɓ����Ă���o�̓g�����X���g�p����Ă���Ƃ���������Ă����B

�v���A���v�ɂ̓X�e�b�v�A�b�v�g�����X�Ƃ���DL-102�Ƒ����̗ǂ�TAMURA�̃X�e�b�v�A�b�v�g�����X���g�ݍ��܂�Ă����B

�����������A�i���O�E�\�t�g��

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

���܂Ń��m���������ɂ�2��̃X�s�[�J�[�����E�ɔz�u�����܂܂̏�ԂŒ����Ă��āA����̂悤�ɒ����Ƀ��m����SP��P�̂Œu���Ē����̂͏��߂Ă̑̌��������B

�� �������ۂɎ����̎��Œ����܂ł́A���������Ƌ����̉��i���̂悤�ɋ����o�����X�̎��LOWTHER16cm���j�b�g��������1�{�����g���āA�\�� �ɒ��܂������̋����ƁA�@�ׂŃi�`�������ȍ���̋����A���o���̋����}�������悪������Ƃ͓���v���Ă����Ȃ������B

�t�����`�X�J�b�e�B�̃o�C�I�����͒ʏ�ь������Ă���SONY�Ղɂ��ւ�炸�A�Ƃɂ����i�`�������ŃM�X�M�X�����Ƃ��낪�S�������̂��s�v�c�Ȃ��炢�����A���߂Ē�����ISAO SUZUKI�̂������Ƃ���悤�ȃ`�F���o���̃��A���ȋ����ɂ͋������ꂽ�B

�摜�ɂ͂Ȃ����A�Ō�ɒ������Ă�������\�j�[�E�������Y�̖��Ղł̑����T�b�N�X�̋����A�^�C�g�Ɋ������h�����̑Ō����A�n�C�n�b�g�̏����̂���P���Ȃǂ��A��r�I������������DL-102����o�Ă���Ƃ͐M���������̌��������B

�ǂ�����Ă�����1�{�̃X�s�[�J�[���炱��Ȃɗǂ��o�����X�ō��E�ɍL���锗�͂̂��鉹����������̂��s�v�c�ł��傤���Ȃ��āA���낢��K�������ɉ����̊̂ƂȂ肻���Ȃ��Ƃ����@��t�@�����₵�Ă݂������ǂ̂Ƃ���͌����炸�A��͂�S�Ă̑g�ݍ��킹�o�����X�ƌ������ƂɂȂ肻�����B

�� �������F�l�ɐ��삵�Ă�������ƌ����o�b�N���[�h��SP�������̊̂ł��邱�Ƃɂ͒N�������z�����邾�낤���A�ʏ�̃o�b�N���[�h�z�[���̂悤�Ȓ��̃_�u �t����J�u����S�������邱�Ƃ��Ȃ������̂ŁASP�̓����w�ʂ���㕔�ɉ���������z�[�����[�h��O�ʂ̃t�����g�z�[���̌����Ȃǂ�������Ɗώ@�����Ă� ���������B

����قǑ�^�ŕ��G�ȃX�s�[�J�[�삷��Ƌ�X�̂��q���Ƃ������̂��F�l�̋Z�p�͂��]���D��Ă���̂��Ƃ��l�������A�ʂɐ��삵�Ă�������ƌ����p���S���̃{�b�N�X�̎c�[���������Ă���\�t�@�[�̌��ɖ��c�ɕ��u����Ă��āA�������K�������̘r�������Ă��Ă��o�����X���Ƃ邱�Ƃ���������̂��낤�B

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�ŏ��ɋ��Ԃɉ��z�u����Ă���LOWTHER �@Corner Reproduser TP-1 TypeD�̉��������́A����܂Œʂ�̑z�����Ă����������������߂�͂肱��Ȃ��Ǝv��ꂽ���A���C�����[��16cm�t�������W�P�{�̉����́A �I�[�f�B�I���[���̊����܂߂������@��̃o�����X�����������ʂƂ��āA�َ����̐��E�Ɋ�����ꂽ�B

�� �������Ă�����������^�o�b�N���[�h�z�[��SP��1�{���������ɔz�u���ă��m�����������y���ނƂ����X�^�C���͓���^���ł��Ȃ����A�e�y��̋������� �A���ȃi�`�����������Ē�������̂ŁA����Ȃ�N���V�b�N���烍�b�N�܂ň�̃V�X�e���Ŋy���߂邩������Ȃ��ƍl��������ꂽ�B

����́u���k�`��M�z�̗��v�͑O�������点���J�[�̉e���ő̒����s�\�����������ߖ��o���ቺ���āA���h��������h�̎��������𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł��Ȃ��������A�uTUBE AUDIO LABO����v�ɂ��Ă͐��ʂ��傫�������悤�Ɋ����Ă���B

K�������A�o�b�N�I�[�_�[���܂��܂��c���Ă���Ƃ����Z���������ɂ��ז����Đ\����܂���ł������A�v�w���X�ǂ��o���������Ă����������Ɗ��ł���܂��B

�i5/23�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

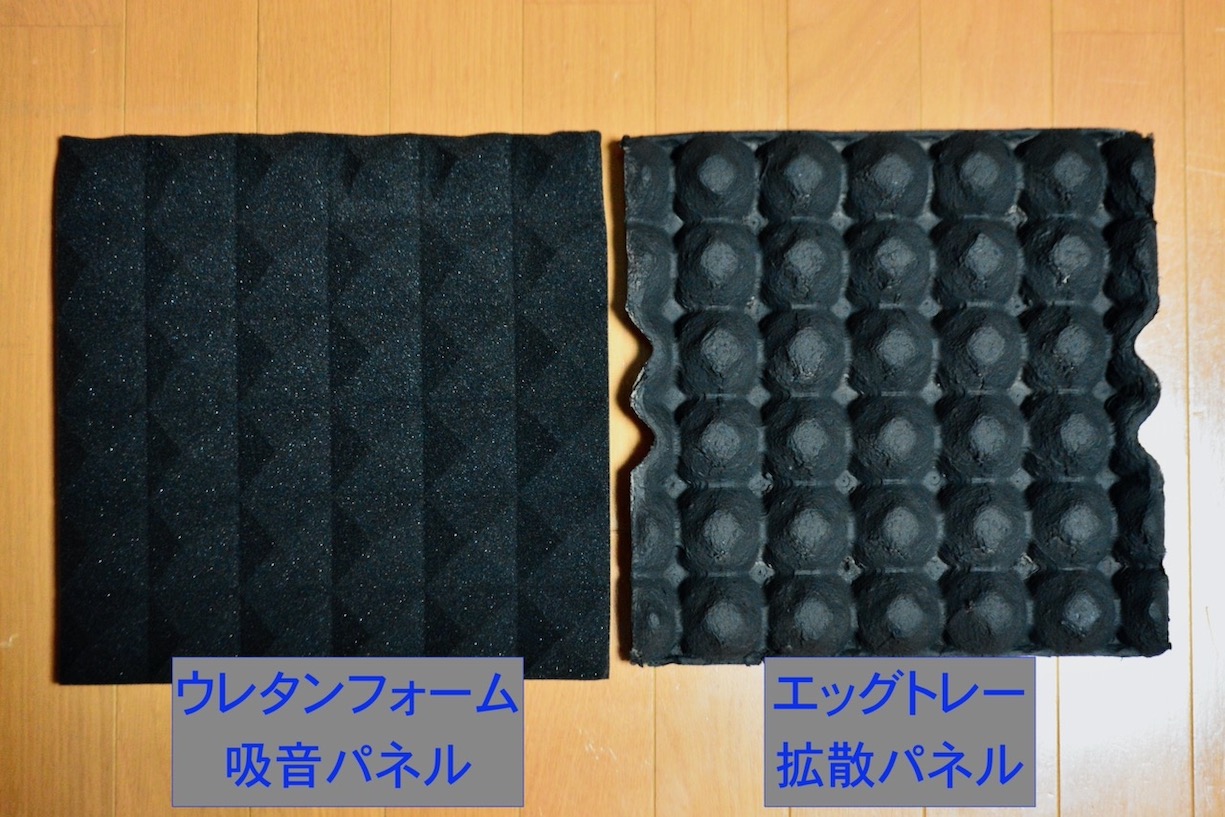

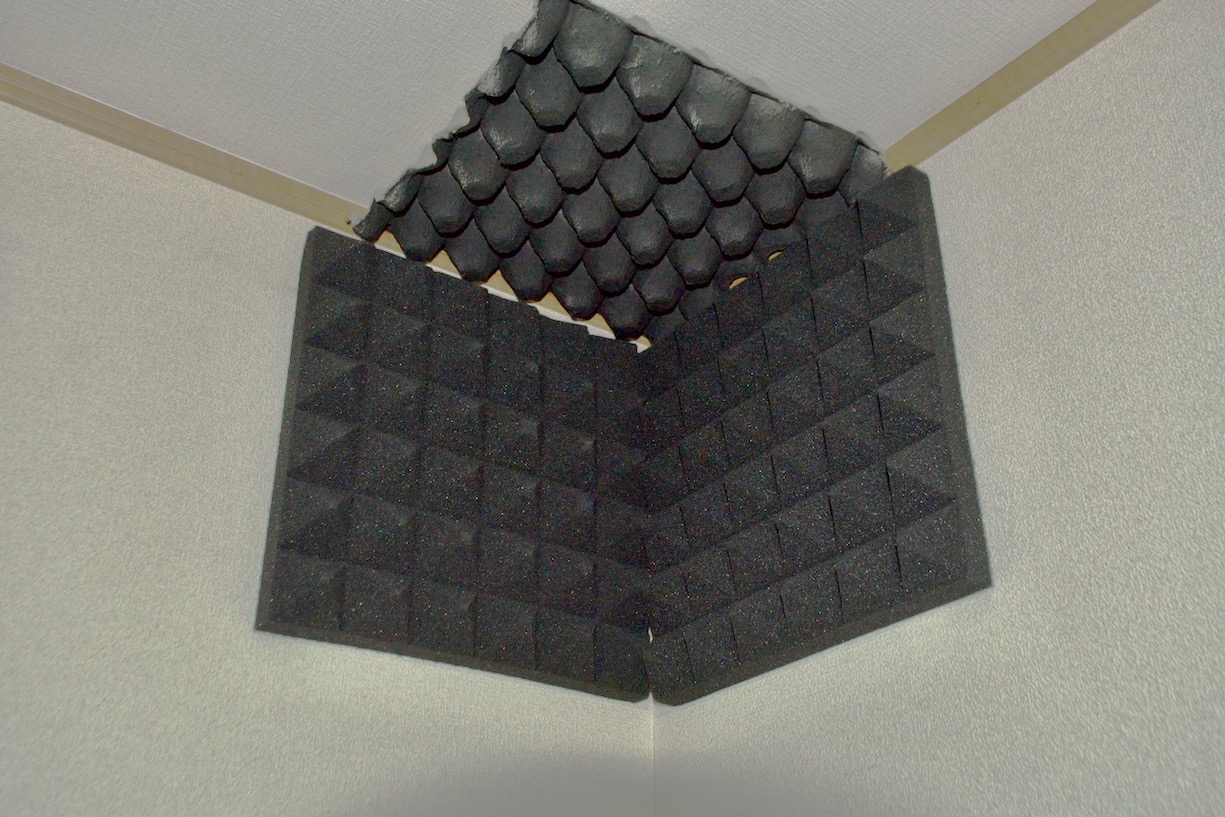

�� ROOM TUNING�̊� !

�җ���߂���������K�R�I�ȘV��ɂ�钮�͂̒ቺ�i�����j������n�߁A�t�Ƀ��R�[�h���Ă��Ă������ɕs���������Ȃ����y���y���߂�悤�ɂȂ��Ă���B

���o���s�q�ȎႢ���Ȃ璮���Ă��Ăǂ����_�o�ɐG��i����̏ꍇ�������j����������ƁA���ꂪ�C�ɂȂ��ĉ��y���y���߂Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��ǂ����������̂��B

���������Ȃ�͈̂������Ƃ���ł͂Ȃ����A�ʏ�̐�����TV�̉���������b����������Ȃ��Ă���ƁA�{�����[�������R�Ƒ傫���Ȃ����葊��̉�b���Ă�����e���͂����藝�����Ă����Ȃ��̂ɑ��Ƃ�ł悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ă��Ă���B

���āA����ȓ��̓I�v���������ĉ����ɍS�炸�ɉ��y���y���߂�悤�ɂȂ����������̍��A�挎�K�₵�Ď��������Ă����������V��TUBE AUDIO LABO�ł̎��n�̈�ɁA���z���ꂽ�I�[�f�B�I���[���̉������ʂ��������̂��v���o���Ă���B

��N���������Ă��������������s��I�����̂���ł��A���Ǝ҂ɂ��I�[�f�B�I���[���̉��z�����{����Ă������A�悭���ז����Ă��鐙����Shigeta���������[���`���[�j���O�E�A�C�e����ϋɓI�Ɋ��p����Ă���B

�u�� �������E����͎̂g�p���Ă���I�[�f�B�I�@�킾���ł͂Ȃ��āA�������̂��̂ł���v�ƌ����b�̓I�[�f�B�I���D�Ƃ̊Ԃł悭�o��b�肾���A�䂪�Ƃ̒���I �u����I�[�f�B�I�v�ł͕����̎O���ɓ�d�̃J�[�e�����{������ASP�O�̏��Ƀ}�b�g��~���ċz����Ƃ��Ă���ق��A���ˑ�Ƃ��ĕK�E�u�G�b�O�g���[�v �����p�����肷�鑼�ɂ́A����قǍ����ȃ��[���`���[�j���O�E�A�C�e���̊��p������܂ŐϋɓI�Ɏ��{���ė��Ȃ������B

�g�p���Ă���I�[�f�B�I�@��̉����ɕs�������Ȃ��Ȃ��Ă���ƁA����܂Ŏ���Ă������[���`���[�j���O�E�A�C�e���ɂ��ڂ��s���悤�ɂȂ��āA��N���߂ăI�[�f�B�I�p�O�b�Y�ŋz�����ʂ̂����u�C�iHIBIKI�j�v���w�����Ă݂����A����͂���ɑS�̓I�ȃI�[�f�B�I���[���̉����o�����X�̉��P�Ɏ��g��ł݂邱�Ƃɂ����B

�� �ɔN�����B��̐����̎x���ƂȂ��Ă��錻�݂ł͓��R�I�[�f�B�I���[���̉��z�Ȃǂ͌����I�Ȏ{��ł��Ȃ��A����قǍ����ł��Ȃ��`���[�j���O�E�O�b�Y�����p ���Ă���܂ł�艹���̉��P���}��Ȃ����������Ă������A�|���E���^�����̋z���p�l����V��̔��˕����ɐݒu���邱�Ƃŕ����S�̂̃o�����X������Ă݂邱 �Ƃ��v�������B

���Ԃؐ��Ǝv����z���p�l���͊Ñ��ȂǂɃs���L���ŏo�i����Ă���A���̒��Ŕ�r�I���[�U�[�]���̍����|�N���X�̃p�l���𒍕�����Ɨ����ɂ͓͂����B

���[���`���[�j���O�ɂ��Ẵ|�C���g���l�b�g��̋L���œǂ�ł݂�ƁA�v�̓I�[�f�B�I���[���̓����ɍ��킹�ASP����o�鉹���z���Ɣ��˂̃o�����X��@���ɏ�肭��邩�ƌ������Ƃ炵���B

�����ă`���[�j���O�E�O�b�Y��ݒu����ꏊ��SP����o�鉹�����˂���鏰��ǁA�V��ƕǂ���������p�Ȃǂ̉������܂�ꏊ�ւ̑Ή������C���ƂȂ�Ƃ̂��Ƃ������B

����Ȗ�ō���5��~���������ɋz���p�l����24���قǒ��B���āA�g�U�p�l���Ƒg�ݍ��킹�ă��[���`���[�j���O�����{���邱�Ƃɂ����B

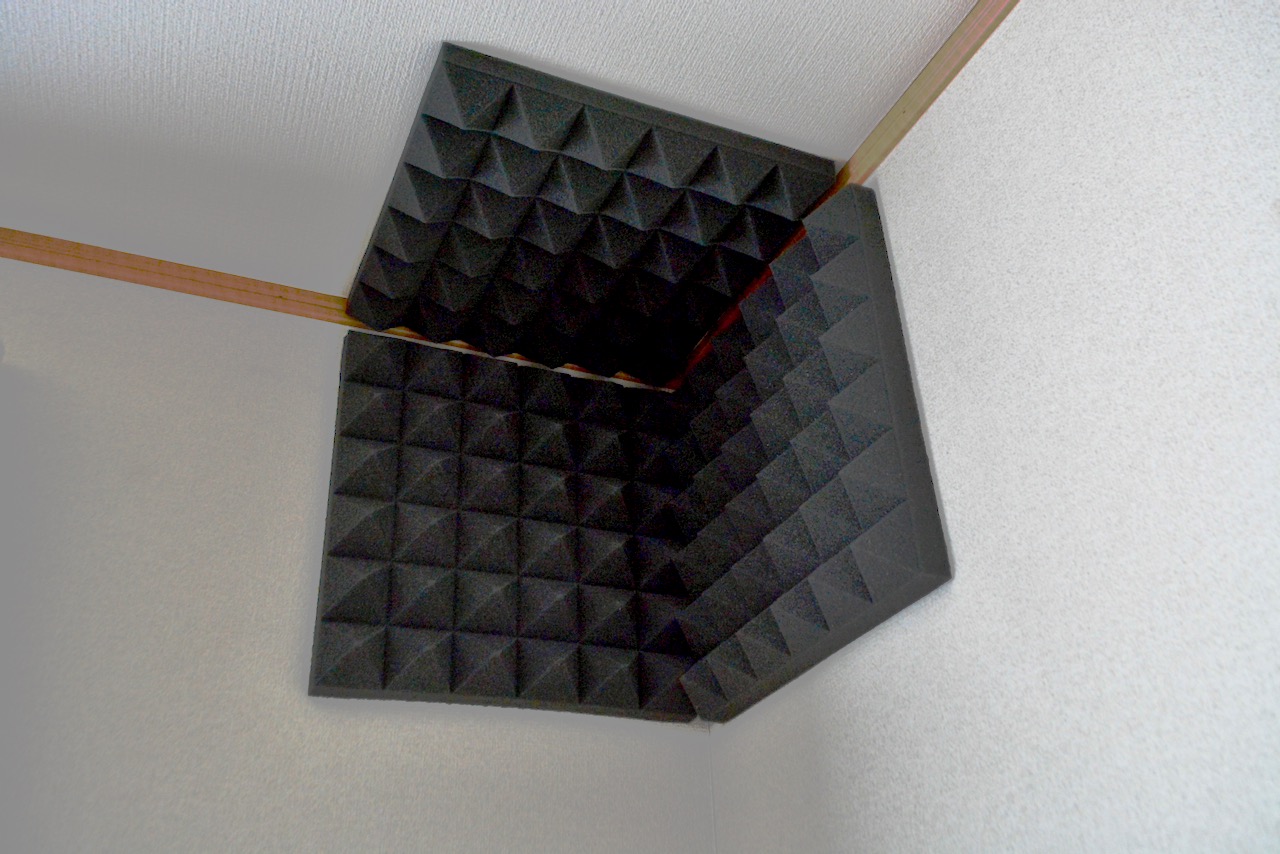

����܂ł��z�����ʂ̂���u�C�iHIBIKI�j�v���R�[�i�[SP�̏�w�ʂɐݒu���A�R�[�i�[�̍��E�V�䕔���Ɋg�U�p�l����3���ASP�Ԃ̓V�䕔���Ɋg�U�p�l��2���ASP�ƃ��X�j���O�|�C���g�Ԃ̍��E�̕ǂɊg�U�p�l����2���A���v12���̊g�U�p�l�����g�p���Ă������A������{�����ŏ��̐ݒu�́A�u�C(HIBIKI)�v�͂��̂܂܂ɂ��ċz���p�l����22���A�g�U�p�l������9���ݒu���Ď����Ƃ��납��n�߂��B

���̏�ԂŎ��������Ƃ���A�킸���ɍ��悪���^���b�N�ɋ����Ē��̗]�C�����Ȃ��Ȃ�A�����������悤�Ɋ����ɂȂ��Ă��܂������A����Ȃɋ�J���ē\��t�������ɂ͂��܂�̕ω��̂Ȃ��ɔ��q�������Ă��܂����B

�������g���C����O�͂�����������ɏ_�炩���ƒ��ɂ���ݍ��ނ悤�ȍL��������҂��Ď��g���A�ŏ��̒i�K�ł̓x�N�g�����}�C�i�X�����̉����ƂȂ����B

�� �O�G�b�O�g���[�g�U�p�l����ݒu���鎞�̎����ŁA���܂薇���𑝂₵�߂���ƃs���g���s���Ȃ��č��悪�ς��Ȃ邱�Ƃ��o�����Ă����̂ŁA������g�U�p�l�� �̖�����3�����炵�Ď������Ƃ���A�悤�₭�_�炩���Ə����̂��鋿���������n�߁A�悤�₭���Ƃ������������悤�Ȋ�т������邱�Ƃ��ł����B

SP���ǖʂƓV�䕔�� |

�ǂ�3�ʂ��N���X����V�䕔���i�z���p�l��1+�g�U�p�l��2�j |

�����ǖʓV�䕔���̋z���p�l��2�ƓV��̋z���p�l��4 |

�����ǖʓV�䕔���̋z���p�l��2�ƓV��̋z���p�l��4 |

����ł����ƌ����قǂ̃}�b�N�X�Ŋg�U�p�l���Ƌz���p�l�����g�p������Ԃ���������������炵���Ƃ���A�ȑO���������ɐL�т₩�����o�n�߂āA������L�c�����e����߂ĉ������o��悤�ɂȂ�A���������s�������ɍL���肪�o�n�߂��̂��������B

���ɂ�Ƃ�̂��鐶���𑗂��Ă����ł͂Ȃ����A�I�[�f�B�I��V�̎B�e�A�S���̉���n�߂���Ȃǂ̎��g�̏�T�C�Y�Ŋy���݂Ȃ���A����Ȃ�ɘV��̏[�����𖡂���Ă��鍡�����̍��ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i6/14�j

�@

�� ���EROOM TUNING�̊� !

�ŏ��̒i�K�ŋz���p�l��22���Ɗg�U�p�l����9���A����ɋz���p�l���u�C(HIBIKI)�v��2�Z�b�g�������Ď��������Ƃ���A����ɃL�c�����o�Ē��̐L�т����Ȃ��Ȃ����B

�����Ŋg�U�p�l����3����苎����6���ɂ����Ƃ���A������SHERWOOD�i2WAY�j�V�X�e������R�ǂ���悤�ɂȂ��āA���E�ɍL���肪�o��ƂƂ��ɐL�т₩���������ȂǁA���l�܂����������������̂��L�ѐL�тƋ����悤�ɂȂ����B

���̔��ʁA�R�[�i�[�ɐݒu�������t���b�N�X�E�G���N���[�W���[�̕��́A�����������ĉ���̍L����Ɖ��s�������P���ꂽ���̂́A������̉����o�����X�������Ȃ��ď�����a���������錋�ʂƂȂ����B

���C�u�^���ł̊ϏO�̔���̉����g�^�������ɑł��t����J�����Ƃ���ƁA���U�肾�����J�̐��������[���`���[�j���O�̌��ʁA�J�������߂ăg�^���ɑł��t���鐔�Ɛ�����������悤�ɒ������āA�������������̂Ȃ��C���[�W�ƂȂ��Ă��܂����B

�����ōł��������܂�V��̃R�[�i�[�ɐݒu�����z���p�l��2���{���˃p�l��1����S�ċz���p�l���ɕς����Ƃ���A�{�~�肾���J�̐�������܂��ăg�^���ɑł��t����J�����D������������悤�ɂȂ����B�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���ʓI�ɂ͎����|�C���g�̉E�w�ʂ��o������ƂȂ��Ĕ����Ă���ǂɔ��˃p�l��1�������ݒu���āA�c��͑S�ċz���p�l���ɕς���Ă��܂����B

�� ��A�z���p�l�����������˂������ȉӏ��ɑ����ݒu�������Ƃɂ��A����܂ł��f�b�h��SP�̒��ډ��̋������F�ɂȂ����̂łƑz�����邪�A���ɋ�����]�C �����������悤�Ȋ����ł͂Ȃ��A�������������ɂ��ւ�炸��ʂ��͂����肵�āA������]�C������܂ł�葝�����悤�Ȋ��z�ł���B

����Ȗ�ŁA����́u����ROOM TUNING�v������Ȃ�̌��ʂ��グ���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i6/16�j

�@

�� ROOM TUNING�a��

20�N�قǑO�A�M�S�ȃI�[�f�B�I���D�Ƃ͒N�ł����ǂ���d���i�P�[�u���j�a�Ɋ������A����₱���P�[�u�������ւ��Ď������Ă����������v���o�����B

����̃��[���`���[�j���O�ł��z���E���˃p�l����ݒu���邱�Ƃł��̓x�ɉ����͋͂��ɕω����邪�A�����̉����������v���@��Œ��ׂĕ���Ă����ł͂Ȃ��̂ŁA���ǒ����Ă��Ĉ�a���̂Ȃ��o�����X�ɗ��������Ƃ��낪�����̂悤�ł���B

�V ���ɃE���^���t�H�[���E�z���p�l�����w�����A����܂Ŏg�p���Ă����G�b�O�g���[�g�U�p�l�������炵�ĉ������˂������ȉӏ��ɐݒu�������A�������V���[�v�� �Ȃ��ē�����2WAY��POPS&ROCK�̃V�X�e���ł͂���Ȃ�Ɋy���܂��Ă����悤�ɂȂ������A�R�[�i�[��3WAY�N���V�b�N�̃V�X�e���� �͉��������Ē����悪���邳�������悤�ɂȂ����B

�� �Ƃ��Ɖ䂪�Ƃ̃I�[�f�B�I���[���̓X�s�[�J�[����3�ʂ�����ƃ��[�X�̓�d�J�[�e���ɂ��Ă��邽�߂ɁA���f�b�h�ȓ����̉�����ԂƂȂ��Ă����悤�ŁA�� ��ɓV��ɂ܂ŋz���ނ𑝂₵�����Ƃł��̌X��������ɑ����āA�����̔����]�C�̖R����������ԂƂȂ��Ă��܂����悤�ł���B

����Ȗ�œV��◼�T�C�h�ǖʂ̋z���p�l���̐������炵�āA�R�[�i�[�X�s�[�J�[�̗����ɔ��˃p�l����ݒu�����Ƃ���A�悤�₭�����悪��l�����Ȃ��āA��a���̂Ȃ������ɂ��ǂ蒅�����悤�ł���B

���ʓI�ɋz���p�l����SP���V��R�[�i�[��3���~2�J���ASP�Ǝ����|�C���g�̒��Ԃ̓V���2���~2�J���A�z���p�l���u�C�iHIBIKI�j�v��SP���R�[�i�[��2�J���A�V���ɖؐ��z���E�H�[���p�l����SP���ǖʂɈꖇ�~2�J���A�R�[�i�[SP�̔w�ʂɔ��˃p�l����6�~2�J�����t������Ԃŗ��������������Ă���B

�z���ނ����炷�O�̓R�[�i�[��3WAY�͒�����̃A�b�e�l�[�^�[��1�`2�i�i���Ă������A�z���p�l�������炵��SP�w�ʂɔ��˃p�l����ݒu�����Ƃ���A�ȑO�ɒ����Ă����A�b�e�l�[�^�[�̃o�����X�ɖ߂��Ă���B

�ȑO���啝�ɉ��������P���ꂽ���ǂ����͐��l�Ō���Ȃ��̂Ŗ��m���ŁA�����͉����Ɖ���̒�ʂ����P�����Ǝv���邪�A�d���a�̎��Ɠ������ǂ��炩�ƌ����Ύ��Ȗ����̐��E�ɋ߂��悤�ɂ������Ă���B

��ɋ��������������̂�����Ȃ�Ɋy�������A���ǂ͂�������D�Ƃ��ǂ̂�����Ƀo�����X�����o���������Ȗ����̉̂悤�ȋC�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i6/25�j

�@

�� ROOM TUNING�@������

�I�[�f�B�I���[���̖ڂڂ����Ƃ���ɋz���p�l���┽�˃p�l����\��t���Ď����𑱂��ė������A�悤�₭�o�����X�̗ǂ��g�ݍ��킹�����o�����B

���ɉ����̕ω�����ԑ傫�������̂��X�s�[�J�[�̔w�ʂƉ��ʂɔ��˃p�l�������t�������ŁA�ŏI�I�ɂ͕Б�8�ŗ������������A�ő�11���t�������̉����́A���s���˂̃��[�����u�V����i�v�̂悤�ȔZ���ŔZ���Ȃ��̂������B

���̃h���h���ł��N�h�C���F���̂Ă����ł��Ȃ��A���������X�[�v�ɐ����������Ɨǂ����~�ɂȂ邩���ƁA�^�C�g�ȉ����Œቹ�̗ʊ����R�����������M�p�܋Ɋ�Telefunken RS289�ɕt���ւ��Ē����Ă݂��Ƃ���A�Ȃ��Ȃ��X�s�[�h�ƃL���̂��鉹�����y���߂������������A���M�O�Ɋ�PP3-250�ł̓C�}�C�`�L�т̑���Ȃ����F�ƂȂ����B

��͂�h���C�u�\�͂̍������M�܋Ɋ�PM-24D�ɖ߂��Ď����𑱂��Ȃ���A�悤�₭�o�����X�̗ǂ�������������g�ݍ��킹�ɍs���������悤�ł���B

�g���C����O��艹�ꂪ���E�Ɖ��s�����L�����Ē�������悤�ɂȂ�A���ꂼ��̊y��̒�ʂ��悭�Ȃ����悤�Ɋ����Ă���B

�ш�ʂ̉�������悪�L�ѐL�тƋ����悤�ɂȂ��āA�z�[���E�c�C�[�^�[�ƃX�R�[�J�[�̃A�b�e�l�[�^�[�{�����[���������グ�Ďg�p����悤�ɂ��Ă���B

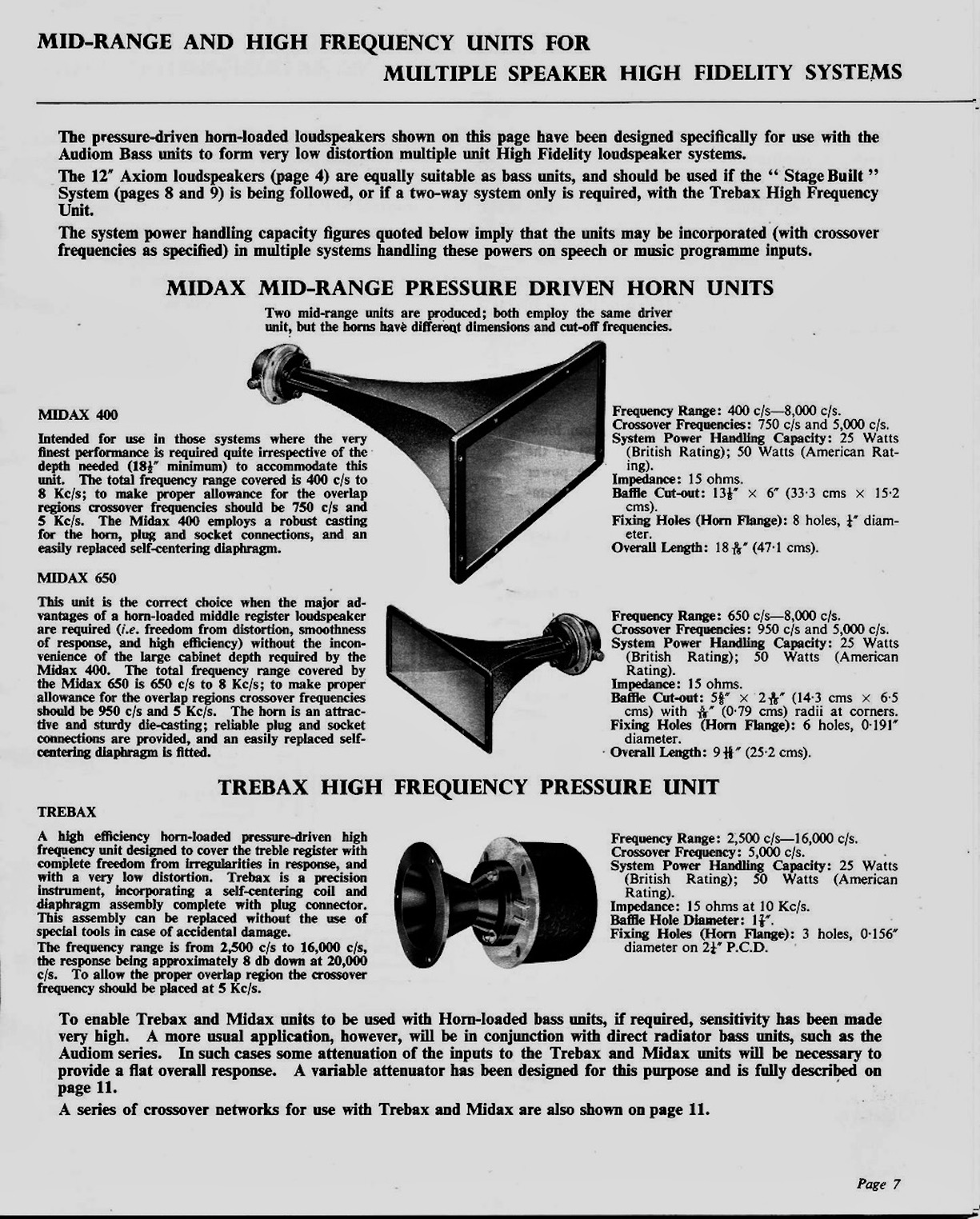

�������3WAY�R�[�i�[�E���t���b�N�X�Ŏg�p���Ă���12�C���`�̃t�������W�E���j�b�g�́A1940�N��㔼����E���I����ɔ̔����J�n���ꂽGoodmans 12''���т̑�ϋM�d�ȃ��j�b�g�ŁA1950�N�`60�N���MIDAX��TREBAX���\�����Ⴂ�悤�ŁA�ő�5���܂ł̃A�b�e�l�[�^�[�ڐ���3�`4��������Ŏg�p���邱�Ƃ������B

����̃g���C�A�����C���I�ȕ��ł͂Ȃ��A��͂肢�낢�눫��ꓬ������̉����o�����X�̕����ǂ��Ȃ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�܂��͂߂ł����߂ł����ƌ������Ƃ���ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i6/30�j

�@

�� �������������\���グ�܂� ☺️

�܂��~�J�������Ă��Ȃ��ƌ����̂ɁA�{���ɏ����ł��ˁ`�B

4�����{�ɗ��s�a�̕S���P�ɂ�������5���̈ꃖ���͒n���N���u�̗��K���x�ނ��ƂɂȂ�A6���ɂ悤�₭���A�ł��������炩�ɑ̗͂������Ă��āA����܂Ŏ��{���Ă������2�`3���Ԓ��x�ŏT3��̗��K�ɑς����Ȃ��Ȃ��Ă���B

�S���͖�3�����Ȗ���A��͂芮���ɖ߂�܂�7����t���炢������̂��낤���H

����Ƃ����K��1�����x��ŗ������̗͂����߂��܂łɂ͂��ꑊ���̎��Ԃ�������̂��A����Ƃ��������̗̑͂܂Ŗ߂�Ȃ��ƌ������Ƃ�����̂�������Ȃ��B

�P�������ė��K���x��ł��Ă��I�[�f�B�I�̊����͑����Ă��āA���ǃX�s�[�J�[�T�C�h�Ɣw�ʂɂ͖ؐ��̃X�m�R���g�p���邱�Ƃɂ����B

���˃p�l���Ƃ��Ďg�p���Ă����G�b�O�g���[�͎��łł��Ă����ŁA���̑f�ނ̉��������ɉe������Ƃ̎��������̂ŁA�ؐ��̃X�m�R�ɕς�����������ƂĂ����������B

���̓E�G�X�^���̃A���v��ύX���悤�ƍl���Ă��Ă������Ɛ����p���҂��ł��邪�A����WE�Ɩ��O���t���ƌ��\�Ȓl�i�ŏ������邱�Ƃ��ł���悤���B

�����TUBE AUDIO LABO�����ɗ��ނ���ŁA�g�p����^��ǂ�o�̓g�����X�A��H�\���Ȃǂ̕������͂قڌ��肵�Ă��邪�AK�������͂��Z�����̂Ŋ�������������ɂȂ�̂��͑S���s���Ȃ���A���݂͊�����҂y���݂𖡂���Ă���B

����Ȗ�ŁA�V���ȃv���W�F�N�g���n������ۂɂ͂܂��ڍׂ𓊍e�����Ă����������A����܂ł͑�l�����N�[���[�̌����������ʼn��y���y���ނ��Ƃɂ��܂��傤�B

�i7/13�j

�� ORTOFON CG-25D MONO

����܂Ń��m�����Ղɂ��Ă�DENON DL102���g���Ċy����ł������A���Shigeta�����ɂ����K�����������܂�Ortofon CA-25D�����Ă��������A��͂胂�m�����ł�Ortofon�̖��͂����킦�邱�Ƃ�������A���x�̗ǂ��o�����Ȃ����T���Ă����B

�n�[�}�����܂ł̏o�͓d���̒Ⴂ�^�C�v��I�ׂACA-25D����Garrard301�Ŏg�p���Ă���SPU-A/AE�ƕt���ւ��Ă��̂܂ܒ������Ƃ��ł��邵�ACG-25D�Ȃ��Garrard401�Ŏg�p���Ă���SPU MEISTER GE�ƕt���ւ��Ċy���ނ��Ƃ��ł���ƍl�����B

����Ȗ�Ń��t�I�N�𒆐S�ɃE�H�b�`���Ă����Ƃ���A�������i�͍��������x�̗ǂ������ȃn�[�}����CG-25D MONO�������ė��D�����B

���d�̓J�^���O��ł�31g�ƂȂ��Ă��āAMEISTER GE�Ɠ����ƍl���Ă������A���D�������͓̂����E�G�C�g���O����Ă���̂����d�����Ȃ�y�������B

����܂Œ����Ă���DL-102�{ALTEC15095�Ɣ�r����ƁA�����W�����ʉ�ƔZ���Ȗ��G�قlj������قȂ��Ă���悤�ŁA��͂肱���ł�Ortofon�̕����D�݂ɂ����������Ɗ�����ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i7/19�j

�� ���EORTOFON CG-25D MONO

CG-25D MONO |

MEISTER GE |

���d�𑪂��Ă݂��Ƃ���ACG-25D���J�^���O�l�ʂ��31g�ŁAMEISTER�̕���3g�߂��d����34g�ƂȂ��Ă���B

�Ђ���Ƃ���ƃI���W�i���̏�Ԃ���A���[�h����LW-800S�i�n�C�u���b�g�����x����j�Ɏ��ւ��Ă���̂��e�����Ă���̂�������Ȃ��B

���݁ASPU-A/AE�ɂ̓g�����X��Langevin 408A��g�ݍ��킹�Ă��邪�A�������MEISTER GE�̕��ɂ�J's NO.6600���g�p���Ă���B

MEISTER GE�̏o�͓d����0.3mV�ŃI���W�i���ɔ�ׂĎ�傫�����ACG-25D�̕���0.3mV�łقړ������ʂŊy���ނ��Ƃ��ł���B

�l�I�W�E���E�}�O�l�b�g���g�p����1992�N��1000���萶�Y�Ŕ������ꂽMEISTER GE��SPU�̒��ł�1�Ԃ̂��C�ɓ���ƂȂ��Ă���A�w�b�h�V�F���̃T�C�h�Ɉ��ꂽ�uR�E�O�b�h�}���Z���v�̕����ʒu�������̎����Ă��钆�����̂��̂ƁA�j��̃g�b�v�Ɋ���Ă���2��ނ�����悤�����d�l�ɉ����Ⴂ������̂��낤���H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i7/20�j

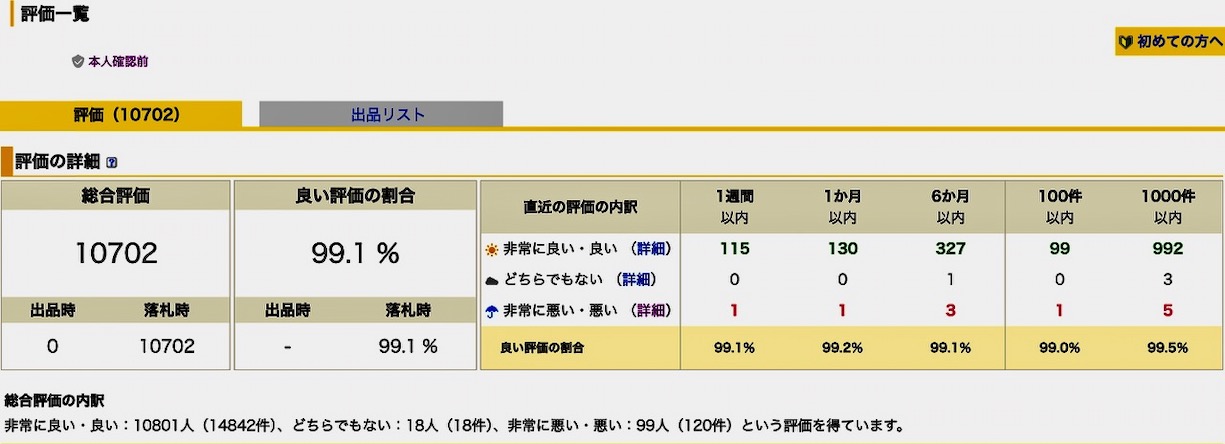

�� �����̃��t�I�N����

�ŋ߂͎��������\��ƂȂ��Ă��郁�C���A���v�̎�����P�o���邽�߁A���t�I�N�Ɏg�p���Ȃ��Ȃ����@����o�i���邱�Ƃ������Ă���B

���N�O���^WE�̐^��ǂ��o�i�����܂ɂ́A����A�W�A�n�i���ɒ����j�̓��@�ړI�̗��D�҂⒇��Ǝ҂̓��D�������Ȃ����Ɗ����Ă������A����̓I�[�f�B�I���D�Ƃł͂Ȃ��]���ړI�̋Ǝғ��D�����|�I�ɑ������Ƃɋ������B

����A�g��Ȃ��Ȃ����^��ǂ�A���v�Ȃ�10�i���x���o�i�����Ƃ���A�^���Y�l�C�u�����h�̃A���v�ɂ�40������E�H�b�`���X�g�o�^��1,500���ȏ�̃A�N�Z�X������A�߂ł������D�������������̂悤�Ɍ����邪�A���̓��e�͂��܂��������ł͂Ȃ������B

7/16�i���j�ɏ��i���o�i���āA�T���ɊJ�Â����u�S�[���h�N�[�|���v�i�l�����j���g�p�ł���悤��7/21�i���j��22����Ɋ�����ݒ肵���B

�ŋ߂ł͑��o�i�҂����K���āA���i�������ɗ��D��48���Ԉȓ��̘A���y�ѓ�������D�����Ɍf���Ă��邪�A�܂��ŏ���7/17�i�j�ɕ]��20���قǂ̃I�[�f�B�I���D�ƂƎv����������P��ڂ̓��D���������B

�E�H�b�`���X�g�ւ̓o�^�������I�������߂Â��ɘA��ĐL�т����������ߗ��D���z�̏㏸�������܂ꂽ���A���ɓ��D���������̂����D���O����7/20�i���j�������B

�� �̓��D�҂̕]�����m�F�����Ƃ���A1,000���ȏ゠��]���̂��ߓ��D���������蔲���Ă��邪�A�P�T�Ԉȓ����܂�100���ȏ�́u���Ɉ����E�����v�]�� ������A���̓��e�����܂�ɂ����������̂Łu���D�ҍ폜�v�����{����ƂƂ��ɁA�u�u���b�N���X�g�v�ւ̓o�^�����{�����B

���D�҂��폜������O�A�u�I�[�N�V�����̕ҏW�v���珤�i�������ɉ��L���͂�NjL���āA�V���ɓ��D�Ґ��������{���邱�Ƃɂ����B

�u�i2025�N 7�� 21�� 15�� 49�� �lj��j

���o�i�����Ē��������i�ɋ����������Ă��������̂͂��肪�����̂ł����A���D��̃g���u��������邽�߂ɉߋ��̕]�����e���������������D�҂��܂���̓��D�����������������Ă���܂��B���������������܂��B�v

����ȏo�i�҂̔z���ɂ͂��\���Ȃ��ɁA���̌�������悤�ȓ]���Ǝ҂Ǝv���������̓��D��5�������A���̓s�x�u���D�ҍ폜�v�Ɓu�u���b�N���X�g�v�ւ̒lj������{�����B

�����ė��D������30����ɍT����7/21�i���j22������7�l�ڂ̓��D���A�]��10,000�����閾�炩�ɋƎ҂炵�������炠�������A�u���Ɉ����E�����v�]�������v��100���ȏ゠�������̂́A���̎��_�ł�1�����ȓ����u���Ɉ����E�����v�]���������������߁A�������D�҂������Ƃ��댋�ǂ��̕������D�҂ƂȂ����B

���ǁA�Ǝґ��ɂ͋Ǝґ��ł�����̗��D�҂̗v�]�ɔ������������悤�ŁA�����������炪�ݒ肵��48���Ԉȓ��M���M���̂��̂��������A�����o�i�҂̓������Ɍq���邪�Ǝґ��̗��v�ɒ��ډe�����y�ڂ��Ȃ��u���A���v�́A�Ñ����Ă��������Ȃ����ƒ��߂Ă���B

1990�N�����畨�i�w���̏�Ƃ��Ē��Îs�ꂪ�₩�ɃN���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ�A���承�i�̒Ⴂ�I�[�f�B�I�E�V���b�v�́u�����v�𗘗p�����胄�t�I�N�Œ��ڔ�������@������Ă��邪�A����܂Ŋ������ɓ������Ȃ��悤�ȃC�^�Y�����D�Ɍ�����ꂽ���͏��Ȃ������B

�� �͂莩���Ŏg�p�����ʓI�ȃI�[�f�B�I���D�ƂƂ̎���ł͓������X�s�[�f�B�[�ŁA�����Ɍq����u���A���v����������ɂ���������ꍇ���唼���������A �Ǝ҂̏ꍇ�͓����������炪�݂������������M���M���ŁA�u���A���v������Ă�����u����邱�Ƃ������悤�ȋC�����邪�A�u�Ǝғ��D���f��v�Ƃ����� ���������E�E�E�E�E�E�E�B

�� ���A���{�����Õi�̕i���̍���������A�W�A�𒆐S�ɘb��ƂȂ��Ă���A�����o�C���[���勓���Ďd����ɗ�������P�[�X���������Ă���Ȃǂ̕������Ă� �邪�A�܂������ɏ��@�����o�����{�l������āA���t�I�N�����i���B�̏�Ƃ��ă��T�C�N���E�V���b�v�ƂƂ��ɏd�v�����Ă���P�[�X�������Ă��s�v�c�ł͂� ���B

�� �t�I�N�ł̎�����������Ď̂Ă邵���Ȃ��������Õi�����������悤�ɂȂ�A��x�͑��l�̎�ɓn�������Õi�������w�����Ƃ��ł���̂͑f���炵�����A��� ���D�Ƒ���̎���ł͑Ή����\�����ł�����̂́A�����ړI�ŗ��p����Ǝ҂�����̏ꍇ�͂���܂ł̏펯���ʗp���Ȃ��P�[�X���������邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�Ɗ� ���Ă���B

�i7/24�j

�� �@��ύX���e

���݈��p���Ă���A�i���O�E�v���[���[��4�䂠��A�A�[��6�{���g���Ċe��J�[�g���b�W�̉��F���y����ł���B

���m�����E���R�[�h���y���ނ��߂ɐ�p�J�[�g���b�W�iDL-102�j���w�����A�C�R���C�U�[�E�J�[�u�̒������\��SUNVALLEY�L�b�g�̃t�H�m�C�R�������ō쐬�����B

���������m�����̃��R�[�h���y���ދ@��͂���قǑ������Ȃ��A���ɃW���Y�Ղ����܂蒮���Ȃ��̂ŁAMarantz7�̃C�R���C�U�[�E�|�W�V�����̐�ւ��őΉ��ł��������B

����Ȗ�ŏ��������ڂ���U���ȃt�H�m�C�R���������A�ŋ�POPS&ROCK�ȂǂŎg�p�p�x�̑������Ă���CHUDEN MM�J�[�g���b�W���AFET���g�p����CR�^�t�H�m�C�RShelter Model216���g���Ċy����ł����B

���������N�^��ǂɓ�����ɂ̓}�b�g�Őꖡ�Ɍ����鉹���Ɉ�a��������A�^��ǂ��g�p�����K���ȃt�H�m�C�R���Ȃ����T���Ă����B

�ȑO�g�p���Ă���UESUGI TAE-1�͓��͂�3�n���i1�n����MONO�j����A�������i�`�������Ȃ��̂������̂ŏ��������̂�������Ă������A���t�I�N��EAR-834P�̉�H���x�[�X�ɕ�ASC�̃t�B�����R�����J�b�v�����O�Ɏg�p����ȂǁA�����������ꂽ�}�j�A�̎���i���o�i����Ă���̂����A���i���荠�������̂ő��U�ŗ��D�����B

�܂��G�[�W���O���i��ł��Ȃ������n�߂̒i�K�����A�I���W�i��EAR-834P�Ɣ�r���Ĕ������ǂ������W���L�����ĂȂ��Ȃ��̔����Ɋ����Ă���B

|

|

����܂ŁAMarantz7R�Ɏg�p����Ă�����EFC�iWESCO�j��Chriskit MARK�Y�̕�C�Ɏg���Ă������{��SHIZUKI�Ȃǂ̃t�B�����R���́A���������Ă��čD���ɂȂ�Ȃ��������A����ASC�̃R���f���T�[�͒������̓K�x�Ȗc��݂������āA�\�ʂ�̍������R���f���T�[���Ɗ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i7/27�j

�� �t�H�[�N���烁�^���܂Ł@�ŋ߂̒Ǔ����R�[�h�R���T�[�g

�Ⴉ�肵���̃��^���D���̋L�����A�@�\�����]�זE�ɐ[�����ݍ��܂�Ă��鉜�����܂̊W����A�䂪�Ƃ̃��R�[�h���C�u�����[�ɂ��I�W�[�E�I�Y�{�[���̃A���o�����������A�㞊�P�F����̃A���o���͒��w����Ƀt�H�[�N�ɔM���グ�Ă��������̎�Ŏc����Ă���B

��X����̐���̕��X�Ɂw�㞊�P�F�x�̖��O��������ƁA�w3�NB�g�����搶�x�i1979�`2011�j�̎Љ�t�E���������ŏo�����Ă����o�D�Ƃ��āA�܂��W�u���f��u�g�̓v�u���̂̂��P�v�Ȃǂ̐��D�Ƃ��ẴC���[�W���v���N�������̂�������Ȃ��B

�� ��ȔӔN�̔o�D�Ƃ̈�ʂ��A1971�N�ɃO���[�v�u�Z���K�v�Ƌ��������w�o���̉́x�Ń|�s�����[�\���O�E�t�F�X�e�o��'71�̃O�����v������܂��āA�� 2�E�̗w�ՂŃO�����v���E�̏��܂���܂����v���o��A���N�t�W�e���r�n��̎��㌀�w�،͂��䎟�Y�x�̎��́w���ꂩ�����̒��Łx���q�b�g�������̎�� ���Ă̋L�����c����Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�� �N�w�r�[���^�����������Ă����I�W�[�̕��́A�̎�Ƃ��Ă̐l�������v������Ȃ��Ă��A���^���ȂƂ��Ĉ�ԂɎ��グ����u�p���m�C���v�i�u���b�N�T�o �X�j��MTV�ŘT�j�̃R�X�`���[���ɔ���Ȕ�p���|�����u�o�[�N�E�A�g�E�U�E���[���v�Ȃǂ̃t���[�Y�́A��ʓI�ɂ����ɂ����l�͑�����������Ȃ��B

�܂�MTV�̃��A���e�B�ԑg�w�I�Y�{�[���Y�x�i2002�`2005�N�j�ł́A�Ƒ��S���������̊Ԃɂ��Ȃ��݂̑��݂ƂȂ��Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i8/7�j

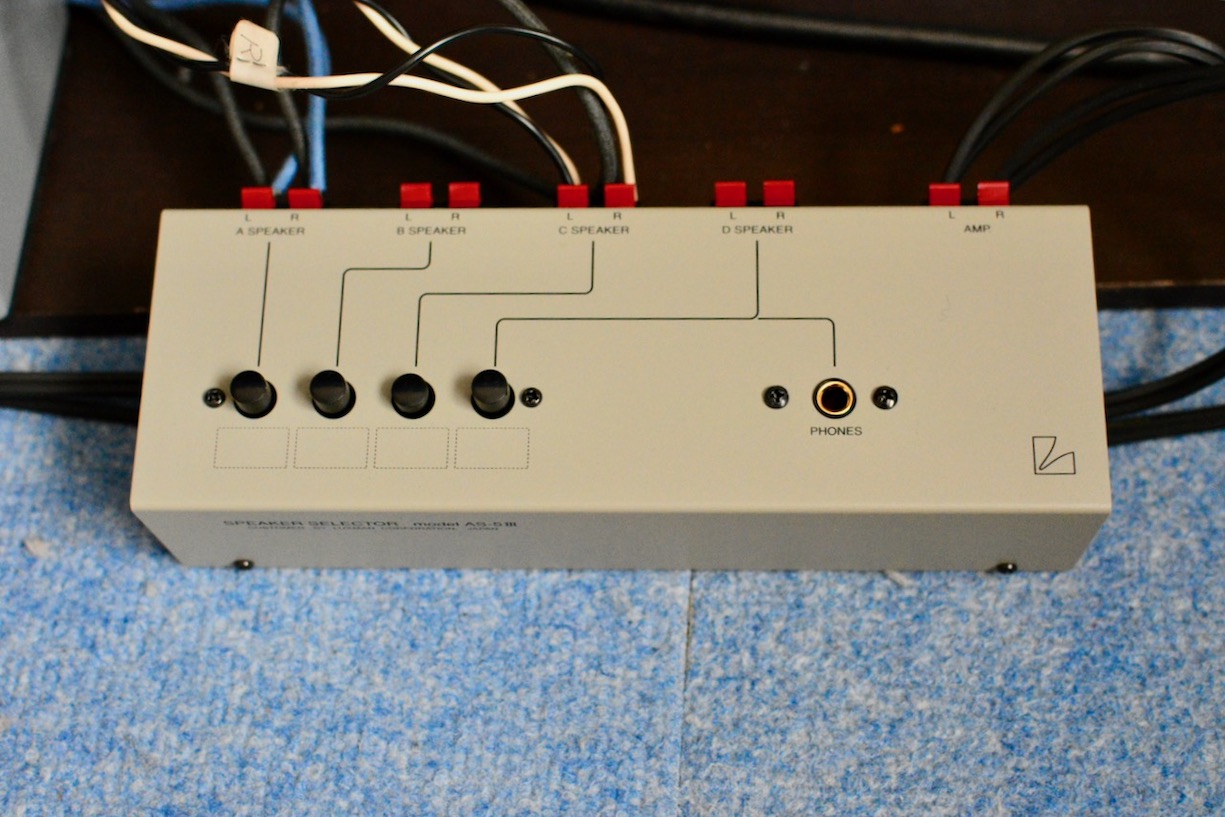

�� LUXMAN AS5III

���݁A��������300B�A���v�Ɍq���ł���Goodmans SHERWOODII�̕��͐V�����A���v���o���オ��܂ŋx�����ƂȂ��Ă��邪�A���܂蒷���ԉғ������Ă��Ȃ��ƍĎg�p����ۂɃG�[�W���O�ɂ܂����Ԃ��|����Ƃ����Ȃ��̂ŁA�X�s�[�J�Z���N�^���w������2���SP���g�������邱�Ƃɂ����B

�V�i�Ȃ̂ŋ@�\�I�Ȗ��͂Ȃ����ASP�P�[�u���̐ڑ��[�q�����������߂Ȃ̂ŁA�䂪�ƂŎg�p���Ă���WE��BELDEN16GA�̑����̃P�[�u�������܂����܂�Ȃ����A���Â�SP�[�q��t���ւ��Ă��鈤�D�Ƃ������̂͂������������̂��Ɣ[�������B

�v���Ԃ��AXIOM22MKII���g����SHERWOODII�̉��F���y�����A��������Ă���Goodmans12"���g�p�����R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��STAGE3�Ɣ�r����ƁA���Ȃ艹�F���Ⴄ�̂��ĔF�������ꂽ�B

�}�O�l�b�g�̋������x��13,000gauss�Ə��U��Œ��_���p�[��p����Goodmans12"�͉𑜓x�����ɍ����A����̂悤�ɓ����x�̍��������������ƂȂ��Ă��邪�A17,500gauss�̑傫�ȃ}�O�l�b�g������ăx�[�N���C�g�E�_���p�[���g�p����AXIOM22MKII�̕��́A�͋����Ɖ����������������Z���ȉ����ƂȂ��Ă���B

�_�C���N�g�E���W�G�^�[�^Goodmans12"�������x�̍����𑜓x�̗D�ꂽ�����͒��_���p�[�̉e���ɂ����̂ƍl���Ă��邪�A�c�C���R�[��AXIOM22MKII�̐F�t���̗ǂ��F���ȉ��F�́A����ȃ}�O�l�b�g���痈����̂��Ƒz�����Ă���B

STAGE3�̃E�[�n�[���_�C���N�g�E���W�G�^�[���������x��14,000gauss�Ə�����^������A�x�[�N���C�g�E�_���p�[��AUDIOM60�ɕύX������ǂ̂悤�ȉ��F�ɂȂ�̂��������N���ė��āA���N�O�ɔ��蕥���Ă��܂���AUDIOM60���ēx�T���Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ��ǂ���Ԃ̂��̂͌�����Ȃ��ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i8/17�j

�� LOWTHER TP-1

�����̌Ö��Ƃɕ�炵�Ă�����N����ߋ��������Ă���B

���߂̑�J�̔�Q�����\�傫���āA��̑��a�ɑ�ʂ̓y�����������Đ��Z���ɂȂ�A�s�ɑΉ����˗����Ă��邱�ƁB

�s���ʼnc�Ƃ��Ă��郏�C���E�o�[�̃G�A�R������ꂽ�̂Ńl�b�g�Œ��ׂ��C���Ǝ҂Ɉ˗������Ƃ���A���s�s�Ȑ��������ꂽ���ƁB

����ȕ�炵�ɂ܂�邨�b�����Ȃ���I�[�f�B�I�̏����������A����30���قlj�b�������Ă��������Ă���B

N����͌Ö��Ƃ̕���Goodmans�ɉ�����LOWTHER�ŃN���V�b�N�𒆐S�Ɋy���܂�Ă���A���X�ł�LONDON WESTERN��WARFEDALE�ł��q����̍D�݂ɂ������Ȏ���A�i���O�Đ�����Ă���B

�C �M���X���w���ɔ����W�߂��M�d�ȉp����Vintage�@����A�����Ɏ����A���ăX�g�b�N����Ă���A���݂�Goodmans�̃��j�b�g �iAUDIOM70/MIDAX400/TREBAX�j���g����STAGE3�V�X�e����g�ݏグ�邱�ƂƁA�Ö��Ƃ�LOWTHER TP-1�ɑg�ݍ��킹��A���v��V�����邱�Ƃ����ʂ̖ڕW�ƂȂ��Ă�����悤���B

Goodmans�X�R�[�J�[�����s���̒���MIDAX400�^�C�v�̂��߁A���݂ł��������Îs��ŗǂ���������6�p�`�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[�͎g�p���邱�Ƃ��ł����A�؍H�Ǝ҂ȂǂɈ˗����Ĉꂩ��BOX���쐬���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł�����̗l�q�ł���B

�䂪�Ƃ̕���WE300B/91B�^�A���v�����������̂ŁALUXMAN��SP�Z���N�^���w������2���Goodmans�X�s�[�J�[���R���p�`�A���v�ŋȎ�ɂ��g�������Ă��邪�A�N���V�b�N�pGoodmans12"STAGE3�V�X�e����POPS&ROCK��AXIOM22MKIISTAGE2�V�X�e�����A���ꂼ��̃��j�b�g�̗ǂ�����������������Ō��\�y���߂Ă���B

1940�N��㔼���ɐ������ꂽ�_�C���N�g���W�G�^�[�^���_���p�[Goodmans12"��3WAY�Ŏg���̂͐����ŁA�c�C���R�[��AXIOM22MKII��2WAY�Ŏg�p����Ƌ��͂ȃ}�O�l�b�g�ɂ���Ē��܂������Ɖ�����������̋������y���܂��Ă����̂ŁA������������̂������F�ƂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i8/21�j

�� 🐭�dMM�J�[�g���b�W�@�ȉ~�j�B�@!

2���ɍw���������dMM�J�[�g���b�W�i�ېj�j�́A����܂Ŏg�p���Ă���MM�J�[�g���b�W�̉�����傫�������āAEMPIRE598�̏�p�J�[�g���b�W�Ƃ��āAPOPS&ROCK�Ȃǂ̋Ȏ�ł̏o�Ԃ������Ă���B

1970�N��ɃV�F�����f�Ղ�㗝�X�Ƃ��ėA�������悤�ɂȂ���EMPIRE598�́A����܂ł�EMPIRE398�i980�A�[���j�����W�b�g�^�C�v�������̂ɑ��A�o�l�Ń^�[���e�[�u��������t���[�e�B���O�\���ɕύX���āA�A�[�����W���t����4000DIII�����肵�ăg���[�X���鍂���x�A�[���i990�A�[���j�𓋍ڂ��Ă����B

�������A�[���͈�ʓI�ȃw�b�h�V�F�������t���\�ȃ��j�o�[�T���E�^�C�v�̃R�l�N�^�[�ł͂Ȃ��A�Ǝ��̃w�b�h�V�F����̍\���ƂȂ��Ă���A�x�[�X�i�Q�^�j�Ɏ��t�����J�[�g���b�W���V�F�����ɛƂߍ��ގd�l�ƂȂ��Ă����B

�䂪�Ƃł͂���EMPIRE598��990�A�[�������j�o�[�T���E�^�C�v�̃R�l�N�^�[�ɉ�������980�A�[���Ɋ������A���̃A�[���̓����z���ނ��I���C�f102SSC�ƃI�[�O���C���̃n�C�u���b�g���Ɍ������ĉ������P��}���Ă���B

�Ƃ��낪�����z���ނ��������ƂŁA�y�j���J�[�g���b�W��g�ݍ��킹������4�{�̓����z�����V���t�g�̐܂�Ԃ������Ńg���[�X�Ɋ����Đj��т���悤�ɂȂ����̂ŁA���̐܂�Ԃ���������MOGAMI AWG36�ɍאM�����i�Q�V�O�U�j�Ɍq�������邱�Ƃɂ����B

����ȉ䂪�Ƃ�EMPIRE598 imp�{CHUDEN�@MG-3605�i�ېj�j�ɐV����EAR-834�^�C�v�E�t�H�m�C�R��g�ݍ��킹�Ē������Ă����ROCK�̔��͂́A�n�b�Ɩڂ̊o�߂�悤�ȃt���b�V���ȉ����ł���B

���̃J�[�g���b�W�̉����]����q������ƁA�ېj�͂ǂ��炩�Ƃ����ƒ����ɏd�S��u���������ŁA�ȉ~�j�͍���Ƀ����W���L�����ăo�����X�̗ǂ����F�ƂȂ�Ƃ̂��Ƃ��������A���������͎����̋@��Ŏ����Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B

�ڍ��_�C�������h���̗p���đ啝�ȃR�X�g�_�E�����������A�����ڂ̍������ɂ͎�R�����j�̎������Z���̂�������Ȃ����A�䂪�Ƃ̃J�[�g���b�W�ň�Ԃ̂��C�ɓ����Ortofon�@MEISTER��1/10�̉��i�Ȃ̂�����A������ʂ�z���ĐV�����MM�J�[�g���b�W�ƌĂ�Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�I�[�f�B�I���D�Ƃ���]���̍������̍��Y�J�[�g���b�W���g���ăN���V�b�N������Ȃ�̔����Ŋy���߂�悤�ɂȂ�A�喇���͂�����J���čw������MEISTER��2�R��������̂͑ς����Ȃ��̂ŁA�ȉ~�j�͍w�����Ȃ��ł������ƐS�ɐ����Ă������A�|�C���g�𗘗p�����1���~�ł��ނ肪���鉿�i�ɋC�������h�邬�A�w������Ƀ|�`���Ă��܂����B

�ȉ~�j��MG3675�ł͐j����MG3605��3.5g����2.8g�ɗ��Ƃ��A�܂��ŏ��ɂ��C�ɓ����Genesis�̃A���o������j�𗎂Ƃ��B

����܂Ŋy����ł����ېj�̕��͉��̃G�b�W�������Ă��čd�������ۗ������������������A�ȉ~�j�ɕt���ւ��Ē����Ă݂�ƁA���̃G�b�W��ȂŗD������悤�ȗ]�C����������悤�ɂȂ�A�t���b�V���������n�������[�݂�����������d�ʊ��̂��鉹���ɕϖe���Ă���B

�W���Y�Ȃǂ̋Ȏ�ł́u�������o�v�̂悤�Ȋېj�̒����I�ȋ����������ǂ��������邩������Ȃ����A�N���V�b�N��]�C���y���܂��Ă����Ȏ�ł́A�Ȃ�ł����Ȃ���u�l���o�v�̑ȉ~�j�������Ă���悤�ȋC������B

MM�S�����̏��a����MI�^4000DIII�AMM�^SHURE V15VxMR�AELAC STS-555E�AVL�^DECCA

MARK-VEE�Ȃǂ��g�p���Ă������A���̈�����MM�J�[�g���b�W���������Ă���鉹���͂���܂ł̃J�[�g���b�W�̏펯���A����̓����x�ƃL�������y���߂�MC�^�̒����ƁAMM�^�������Ă��锗��悤�ȉ����̗����������Ă���B

�Ƃ肠�������N���p���Ă���ORTOFON�̎�O�A���̃J�[�g���b�W�ŃN���V�b�N���͕̂��܂��傤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i8/29�j

�� �z�[���E�y�[�W ���C�L���O�E�X�g�[���[

21���I������2000�N�����炱��HP�i�z�[���y�[�W�j�̓��e���J�n���Ă��邪�A���̓����͌��݂̂悤�Ƀu���O���쐬���Ă��郆�[�U�[�͂܂��܂����Ȃ������B

�����̓I�[�f�B�I���e�[�}�ɂ����z�[���y�[�W�uMy Vintage

Audio�v�������������A���y�\�[�X�iClassic/POPS&ROCK/JAZZ�j�̓Ɨ������uMusic

Library�v�̃y�[�W���쐬����悤�ɂȂ�A����ɁuMountain Stream�i�k���ލs�j�v��uA Space Odyssey

�i�F���̗��j�v�̃y�[�W�݂���悤�ɂȂ����B

����1990�N���Ɏ����PC�g�p���n�߂�������Mac�m�[�gPC���p���I�Ɏg�p���Ă���AHP�쐬�ɂ��Ă͓��͂��ꂽ�e�L�X�g�A�\�A�摜�A�G����������HTML���쐬�ł���Netscape Navigator��Composer�iHTML�G�f�B�^�j�𗘗p���Ă����B�i���߂čw������Mac�m�[�gPC��PowerBook150�������B�j

Netscape��2008�N�ɊJ�����I������Mac�̐V����OS�ł͎g�p�ł��Ȃ��Ȃ������߁AInternet Explorer�Ɉڍs���A�����Mozilla�n��HTML�G�f�B�^��Netscape����p�\�t�g�ƂȂ�BlueGriffon�ɓn������ĂȂ�Ƃ�����܂ō쐬���Ă����B�iSeaMonkey�͕s���R�ɕ�����т���o�O�������������̂Ŏg�p�ł��Ȃ������B�j

����������BlueGriffon��Mac OS10.15�iCatalina�j�܂ł������p�ł����A���̌�Mac OS�Ŏg�p�ł���K����HTML�G�f�B�^����������Ȃ������̂ŁACatalina���g�p�ł���@�\�s�S�C���̋��^MacBook air���x���x���g�p���Ă����B

�ŋ�HP�̍쐬�Ɏg�p���Ă���2015�N��MacBook air�̋@�\�s�S���ȑO�ɂ������Č������Ȃ��Ă������A�������ƌ����ău���O�Ɉڍs����̂��Ȃ�ƂȂ����C�Ȃ��v���A�܂��ŋ߂̓��C���y�[�W�uMy Vintage Audio�v�̗��K�҂������������Ƃ�����A���낻�낱�̕ӂ�ł��̃z�[���y�[�W���N�v��[�߂悤���ƍl����悤�ɂȂ����B

�������A

�f���ɂ����e�������������D�Ƃ�S���̃I�[�f�B�I���D�Ƃƌ𗬂��L���钆�ŁA�u�u���O�̈��ǎ҂ʼn��������Ă��������v�Ƃ���������Ă���������M���ȕ�������

�ق瑶�݂��A�ʂɑI���ɗ���₷���ł��Ȃ��̂ŁA���������撣���ē��e�𑱂��čs�����Ƃ����O�����ȋC�����ɂȂ��Ă���B�i�ꎞ�I�ȏǏ�����܂���B�j

����Ȗ�ōׂ����l�^���E���Ēn���ɓ��e�𑱂��ĎQ��܂��̂ŁA����f���̕��ɂ������z����̓��e�����肢�����Ă��������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i8/30�j

���ǐL�E�E�E�E�E�E�E�����K����HTML�G�f�B�^���Ȃ����T�����Ă����Ƃ���ASeaMonkey 2.53.21��2025�N6���Ƀ����[�X����Ă���̂��V�[�����L�[�j���[�X�Œm�����B

SeaMonkey�Ȃ�Macbook

Air�̍ŐVOS�ł��g�p�ł���̂ŁA�Ђ���Ƃ���ƃo�O����������Ă��邩���Ǝv���Ďg�p���Ă݂����A�����̎��ɕςȏꏊ�ɔ��p�X�y�[�X�����镶����т͉������Ă��炸�A�s�Ԃ��L���Đ��`���ɂ������_�͂��邪�A��pPC�ō쐬�ł���̂ł�������g�p���邱�Ƃɂ����B

�� ���@�̕�C�p�[�c�B !

�V���Ȑ^��ǃ��C���A���v�����̂��߂ɁA�g�p�p�x�̒Ⴂ�@���g��Ȃ��Ȃ������i���I�[�N�V�����ɏo�i���Ď��������A�]����ɂ��Ă�Marantz7�Ȃǂ̌͊��p�[�c��ی��Ƃ��čw�����邱�Ƃɂ����B

�ȑO���獡��̂��߂ɂ�Marantz7�̕�C�p�[�c�����߂Ă����������ǂ��ƍl���Ă��������K�I�Ȃ�Ƃ���Ȃ��A�����̗v�ł���SPRAGUE BLACK BEAUTY�i160P�j�⏉�i�u���b�N�R���f���T�[�ȂǂB���邱�Ƃɂ������A�����łɒx���̊�������A���B�ł��Ȃ��������̂₠���Ă����\�ȋ��z�ƂȂ��Ă�����̂��唼�������B

�I���W�i��Marantz7��1950�N��㔼����70�N��܂Ő��Y����Ă������A������40�N���炢�o�߂��������肩���v�p�[�c�̗ɂ��s����������Ă���A���Ƀ{�����[ ���i�N�����X�^�b�g�j��FP�^�C�v�E�u���b�N�R���f���T�[�Ȃǂ͌��݂قƂ�nj͊���ԂŁA�I���W�i�����p�҂ɂƂ��Ă͂����܂��ɂ����ƂȂ��Ă���悤���B

�K���s�K���䂪�Ƃ�Marantz7��1995�N�ɕ����������ꂽ���v���J�E�o�[�W�����ŁA2002�N��TelefunkenECC83�i���}�[�N�j�t���𒆌Âōw��������A2012〜2013�N�ɂ����ăJ�b�v�����O��S��SPRAGUE BLACK BEAUTY�Ɍ������A�d���R���f���T�[�ɂ��Ă��^���^�����^���^���Ɍ������ĉ������P��}���Ă���B

������ɂ��Ă͍���/�ሳ�Ƃ�2017〜18�N�ɃZ�����Ɍ������Ă���A������͎g�p�J�n���Ă����8�N�قǂ��o�߂��Ă���B

�o�N���뜜������v���i�i�N�����X�^�b�g�E�{�����[��/�}�����[�E�u���b�N�R���f���T�[�j�Ȃǂ͂��łɐ�����30�N���o�߂��Ă���̂ŁA�ܖ����Ԃ͂���15�N�قǂł͂Ȃ����A �܂��w����Ɍ��������J�b�v�����O��Z�����ɂ��Ă͂�����̎������s����܂Ŋy���߂�̂ł͂Ɨ\�z���Ă���B

�ڐG�s�ǂ��N�����₷��9�s���\�P�b�g�ɂ��Ă͕�C���i�͏������Ă��邪�A���t�����@������i�J�V���j�Ȃ��߂ɁA��������ꍇ�͓�Փx���������錩���݁B

Telefunken/ECC83�i���}�[�N�t���j�̃X�g�b�N�͕ʂ�1�Z�b�g�����邪�A������5,000���ԂƂ��Ė�13�N�قǂ��낤����A����������������Ȃ���Α��v���낤�B

����Ȋ����ŁA�䂪�Ƃ̃V�X�e���̗v�ƂȂ��Ă���Marantz7�ɂ��āA����ł͓��ɕs��͊����Ă��Ȃ����̂́A�����I�ȕی��Ƃ��ĕ�C�p�[�c�������Ă���B�@�@�@�@�i9/4�j

�� 🐭�dMM�J�[�g���b�W�@���̌�

���N�ɓ����čJ�̃I�[�f�B�I���D�Ƃ���]���̍���CHUDEN�@MG3605�i�ېj�j�̃J�[�g���b�W�B���A����܂ł�MM�^�J�[�g���b�W�ł͒������Ƃ̏o���Ȃ������ꖡ����ǂ������ɋ�������A����ɖ��̉��̓�C�ڂ̃h�W���E��_���đȉ~�����j�iCN-3675�j���w�������B

�ȉ~�j�̗̍p�ō��摤�Ƀ����W���L�тăi�`�������o�����X�ɂȂ�Ƃ��������[�U�[�̎����]�����Ă������A���炭�䂪�Ƃ̃V�X�e���� POPS&ROCK����N���V�b�N�܂Ŏ��������Ƃ���A����ɗ]�C������邱�Ƃŏ�����邢�����ƂȂ�A�N�x�̍����t�B���b�V���Ȏ�����������錋�ʂƂȂ������߂ɐ�͊O�ƂȂ��Ă��܂����B

�N���V�b�N�ł͂ӂ��悩�ȗ]�C�����������Ă͂���邪�A�@�����R�������߂Ɍ��y��Ȃǂ���������炵���������ɂȂ�Ƃ��낪���������Ȃ��B

POPS&ROCK�Ȃǂ̋Ȏ���Ă��Ă��A�ېj�����C�g�E�G�C�g�E�X�|�[�c�J�[�̃N�C�b�N�ȃt�b�g���[�N�ƃX�s�[�h������̂ɑ��A�ȉ~�j�̕��͑�^�T���[���̂悤�ȓ����̓�

���������Ƃ��������X���ƂȂ邽�߂ɁA����MM�^�J�[�g���b�W�̒�����ł������Ă���悤�Ȋ���������B

�ō���̏����l�����閳�C�_�C�����C���R���^�N�g�{�����J���`���o�[�Ɍ�������ƁA�ېj�̃X�s�[�h���Ƒȉ~�j�̗]�C�ƂƂ��ɁA����̑@����������ăo�����X�����P����̂�������Ȃ����A���̐ڍ��_�C�������h

�ȉ~�j�ł͊ېj�̂悤�ȉ����ʂ̋����͏��Ȃ��A��C�ڂ̃h�W���E�͂��Ȃ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�i9/7�j

�� �I�[�f�B�I�E�V�X�e���̒��j��S���@Marantz7

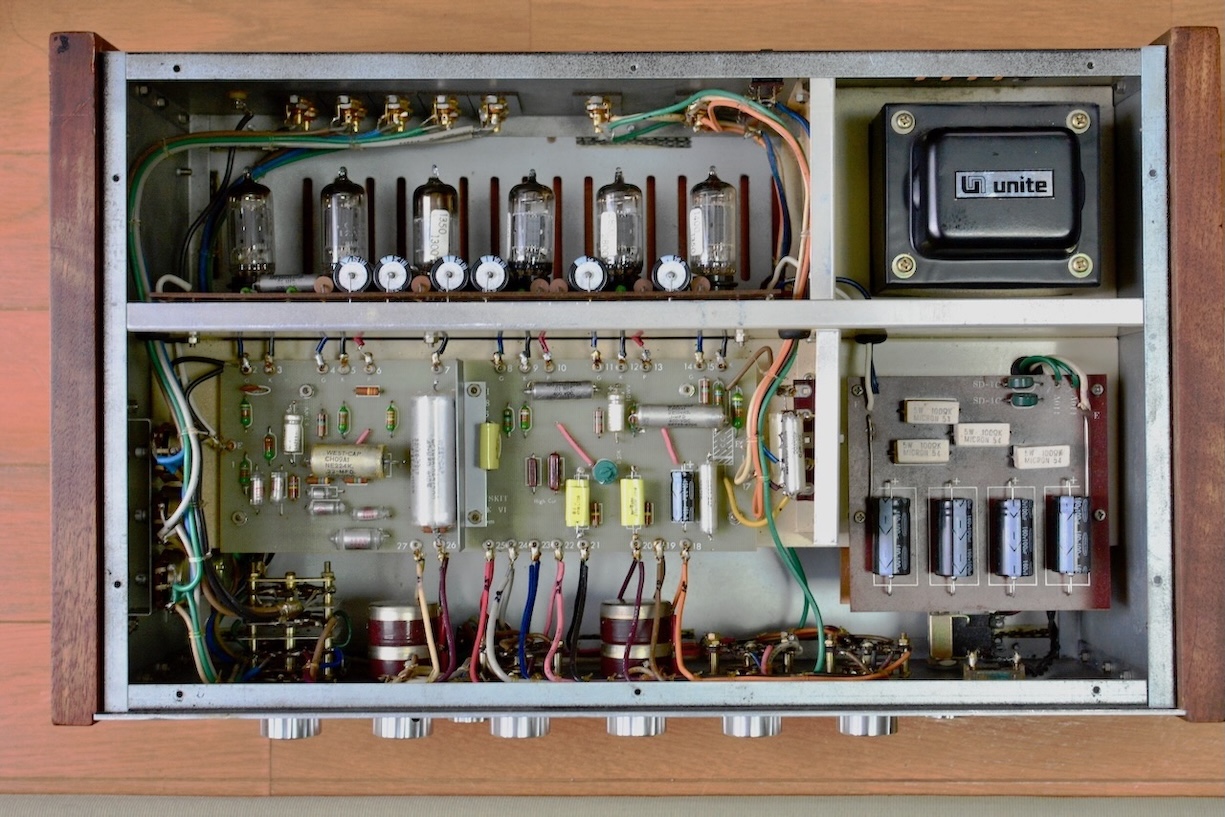

2002�N�������p���Ă���QUAD22�̃{�����[���ɃK�����o�n�߂����߁A�V���ȃv���A���v�Ƃ���Marantz7R�i�����o�[�W�����j�𒆌Âœ��肵���B

�^��ǁiECC-83�j��Telefunken�_�C���}�[�N�̑��A�������ƌ�������̂Ɍ������Ă݂����̂��A���YLUX CL-35II�ACL-32�Ɣ�r���ĉ\�قǍ������Ƃ͊����Ȃ������B

����1995�N�ɕ����̔����ꂽ���v���J�o�[�W�����́A�Ȃ�ׂ��I���W�i���𒉎��ɕ����������̂����A�J�b�v�����O�R���f���T�[���I���W�i����SPRAGUE BUMBLE BEE��BLACK BEAUTY����A�ϋv���̍�����EFC�^WESCO�̃t�B�����R���ɕς���Ă��āA��������Z��������_�C�I�[�h�ɕύX�ƂȂ��Ă����B

���j�I���@�Ƃ��Ė������u�Z�u���v������Ȃ��Ǝv���Ă��炭�g�p���Ă������A2012�N�ɂȂ��Ė��É���Y����y�̂����߂������āA�J�b�v�����O�R���f���T�[�̌����ɒ��킵�Ă݂邱�Ƃɂ����B

���������b�ɂȂ��Ă���o���e�b�N�������C����Տ�ɔz�u����Ă���BLACK BEAUTY�R���f���T�[�ꎮ�i0.47��F�̂݊�����0.5��F�ɕύX�j�B���A�d���R���f���T�[����^���^���Ɍ��������B �ihttp://my-vintage.music.coocan.jp/2012.html�@7/20���e�L���@�u�� Marantz��7���v���J�̃R���f���T�[�����v�j

��Ղɂ��炰�z�����ꂽ�t�B�����R����T�d�ɉ�����BLACK BEAUTY�ɕt���ւ��A�G�[�W���O�Ȃ��ő������������Ƃ���A�܂������u�ڂ���E���R�v��ԂƂȂ��Ĉꏏ�ɒ����Ă����œa���u�S�R�Ⴄ��〜�v�Ƌ����Ă����B

���̌�A���ʂ̍ŏI�i�J�\�[�h�t�H���A�ǂ̌�̃J�b�v�����O�R���f���T�[�ɂ��Ă��I���W�i���ʂ�BLACK BEAUTY���������A�_�C�I�[�h������������������������Z�����Ɍ������ăI���W�i������i�߂��B

�@�@

�X�Ƀg�[����H�̃J�b�v�����O0.33��F-300V�ɂ��ẮA�I���W�i����SPRAGUE�i�t�B�����R���H�j�Ɍ����������������A�����Ă���ɂ�������Ȃ������̂�PAPER IN OIL�n�[���`�b�N�E�^�C�v��GUDEMAN��DEARBORN�ɕt���ւ����B

�g�h���̓��v���J�Ǝ��̔w��3P�d���\�P�b�g���ז������āA���t���ɍH�v���K�v�������ሳ�Z����������ւ̌����ŁA���߂̃X�y�[�T�[������ŃV���[�V���畂�����邱�Ƃʼn��Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B

���̂悤�ɃI���W�i������}����Marantz7���v���J�́A�J�b�v�����O����EFC�t�B�����R�����g�p���Ă������Ƃ͕ʕ��̉\�Ɉ��ʔ����ɐ��܂�ς��A�g�ݍ��킹��^��ǂɂ��Ă̓I���W�i���ʂ�Telefunken�@ECC83�i���}�[�N�j�̑g�ݍ��킹���ł��o�����X�̗ǂ����̂��ƕ��������B

20�N�ȏ�g�p���Č̏�炵���s������x���������Ă���A2018�N�ɂ́u�V�����V�����v�m�C�Y���o��悤�ɂȂ��Ă����Ǝv������}�ɓd��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

Marantz7���L�̃p�C���b�g�����v�����Ɠd��������Ȃ��Ȃ�\���Ƃ̘b���āA�\���̃p�C���b�g�����v�B���Č�������������ł�����Ȃ������B

�����ł���܂�QUADII�̃����e�i���X�ł����b�ɂȂ��Ă���J�EO�ɏC���ɏo�����Ƃ���A�d��������Ȃ��̂̓X�C�b�`�ړ_�̕��H�ɂ����̂ŁA�u�V�����V�����v�m�C�Y���^��ǃ\�P�b�g�̐ڐG�s�ǂ������ł��邱�Ƃ����������B

�d���X�C�b�`�̐ڐG�s�ǂ̓P�C�O���g�����ی쏈���ɂ�蕜���������A�^��ǃ\�P�b�g�̐ڐG�s�ǂɂ��Ă�RCA�\�P�b�g���l�A2�ӏ��ŃJ�V����\���̂��߂ɊȒP�Ɍ������邱�Ƃ��ł����A�s�������1�{1�{��������̂���ς������Ƃ̂��Ƃ������B

�����ԏC���ɏo���Ă���ԉ��y���y���߂Ȃ��̂��܂�Ȃ��̂ŁA�V���Ƀ}�b�L���g�b�V��C22�̉�H����{�Ƃ��������e�i���X�ς݂�Chriskit Mark�Y Custom���w�����āA�J�b�v�����O�R���f���T�[��SHIZUKI�i�t�B�����R���j����WESTCAP�Ȃǂ̃n�[���`�b�N�^�C�v�̃I�C���R���Ɍ������A�d���R���f���T�[�ɂ��Ă��^���^���ȂǂɕύX�����Ƃ���A�m�C�Y�̏��Ȃ������x�̍����������y���܂��Ă����悤�ɂȂ������A���ɃI���W�i��������Marantz7�Ɣ�r����ƁA�����x�≹��`���́i���s�����ʂ̖��m���j�Ȃǂ̕����ŋ͂��ɕ�����Ȃ�������������ꂽ�B

�ihttp://my-vintage.music.coocan.jp/2018.html�@�@�@�@5/9���e�L���@�u�� �V�K�v���A���v�̓��� �v�j

�ihttp://my-vintage.music.coocan.jp/2019.html�@�@�@�@2/2���e�L���@�u�� �J�b�v�����O�E�R���f���T�[�̌��� �v�j

����Vintage�R���f���T�[BLACK BEAUTY�́AWESTCAP�Ȃǂ̃n�[���`�b�N�^�C�v�ƈ���ē��{�̎��x�Ɏア���߁A���ɃA���v�Ɏ��t���ς݂̃R���f���T�[���l�A�G�|�L�V�n�{���h�Ń��[�h���̏o�����ǂ��Ńn�[���`�b�N�V�[�������A�Ȃ�ׂ��o�N���N�����Ȃ��悤�ɂ��Ă���B

Marantz7���D�ƂɂƂ��ĉ����̊̂ƂȂ邱��BLACK BEAUTY�́A�����_�C���̂悤�Ȃ��̂��B �i9/12�j

�� �䂪�Ƃ̈��p�J�[�g���b�W

���N�O�������������Ɠ����@����g�p���Ă��鈤�D�Ƃ̃u���O�����A���̃u���O�̌f���Ɏ����Ȃ�̊y���ݕ��𓊍e�����Ƃ���A�������HP�̓��e�ɂ��Ă������m�Ȃ̂��A

�u���O�傩��u�@�펩���͎����̃u���O�����ɂ��Ă���I�v�Ƃ̕ԓ������ăV���b�N�������Ƃ�����B

�m���ɂ���HP�̌f���ɂ��A�ォ��ڐ��Łu���͂��̋@��ɂ��Ă͏ڂ�������A������Ȃ����Ƃ��������狳���Đi���悤�v�I�ȋZ�p�n�̈��D�Ƃ���̓��e�������������Ƃ�����A

�u���Ɍ��\�ł��v�Ƃ����Ƃ��f�肷�邱�Ƃ����邪�A���K�҂���ӌ������炤�f�����킴�킴�쐬���Ă����āA�u���O�̂悤�ȓz�͎�����HP����O�ɂ͏o��ȁv�I��

�ԓ���Ⴄ�ƁA������ʂ�z���ē{��������邱�Ƃ�����B

���t�������̂���唼�̃I�[�f�B�I���D�ƂƖʎ��̂���œa����́A�u�I�[�f�B�I�D���̐l�͕ς�����l�������v�ƌ����邪�A���R���������̈�l�Ƃ������ƂɂȂ�B

���X�E���������A����̓��e�͎g�p���Ă���J�[�g���b�W�ɂ��Ă̓��e�ŁA�����Ă���ȂɎ����Ă��邼�Ǝ������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ň������炸�E�E�E�E�E�E�B

�����̃J�[�g���b�W�̒��ł�3��̃v���[���[�i5�{�̃A�[���j�ɏ펞��������Ă���5�@��́A1�@��������đS��MC�^�C�v�ƂȂ��Ă���B

�v���[���[�����̃J�[�g���b�W�Ƃ̑g�ݍ��킹�邽�߂Ƀg�[���A�[����h���C�u���[�^�[��I��ł���킯�����A�ł��g�p�p�x�̍����J�[�g���b�W��MC�^ORTOFON�@SPU�V���[�Y�ŁA���[�^�[�̓A�C�h���[�h���C�u��Garrard�i301/401�j�ƌ������ƂɂȂ��Ă���B

MM�^�ŗB���p�J�[�g���b�W�ƂȂ��Ă���CHUDEN M-3605�i�ېj�j�́A�v���[���[����A���v�ւ̃P�[�u����MM�^�J�[�g���b�W�̕��ג�R�ɓK��������EMPIRE598���g�p���Ă���A�_�o���ɂȂ炸�Ɉ�����̂ōŋ߂ł͂��̑g�ݍ��킹���g�p����p�x���ł������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i9/17�j

�� �I�[�f�B�I���D�ƂƓ

�̑�ȍ�ȉƃx�[�g�[�x������ɋꂵ�j���͈�ʓI�ɗL�������A���{��TANNOY�I�[�g�O���t��_�i���������H��܍�Ƃ̌ܖ��N�S������ɋꂵ��ł����̂́A�Â��I�[�f�B�I���D�Ƃ����m��Ȃ����̍�Ƃ̈�ʂł���B

�������ɂ�Č����ɂȂ�u��v�́A�̋@�\�̌o�N�̂悤�Ȃ��̂Ŕ����悤���Ȃ����A���ɂ��̏Ǐ�50�Α�Ō��݉������̂́A���Z������ɑ����h�~�̂��߃w�b�h�t�H���̔����Ń��b�N���y�����������ƍ����ɂȂ��Ďv���Ԃ��Ă���B

�I�[�f�B�I���y���ގ������łȂ����퐶���ł��x��̏o��Ǐ��A�I�[�f�B�I���Ԃ�AD�����������Ŏ��肪�����Ȃ��ē�����������Ƃ̘b���f���āA�����������Ă݂��Ƃ���A��N�߂����p�ʼn��P���ʂ��̊��ł���悤�ɂȂ��ė����B

�����r�Ɠ��l�Ɂu�������v������̂͂����m�ł��傤���H

���������̒��ו�

�d�b�̂Ƃ�:�d�b�Řb���Ƃ��ɁA���R�Ǝ�b��Ă�����������ł��B

�����Ƃ�:���̂�����֎��R�ƌ����鎨���������ł��B

�g�ѓd�b:�g�ѓd�b�Ŏ��ɓ��ĂĘb�������A�������ł���\���������ł��B

���E�����ƍ������̊W

�E�����������̏ꍇ:���̏�E���������ƁA��ɍ��]�ɓ`���܂��B���]�͌������������@�\�������߁A���t�𗝉�����̂����ӂɂȂ�܂��B

�������������̏ꍇ:����������������͉E�]�ɓ`���A�������獶�]�֓`�B����܂��B�E�]���E������̏�����U�o�R���邽�߁A�b���̂Ɏ��Ԃ�������A���邢�͉��y�̂悤�ȂȂ߂炩�ȉ��̔F���ɗD���Ƃ�����������܂��B

�����u�������𗧂Ă鎞�v��u��b��ɓ��Ă鎨�v�������r�̉e��������̂��E���Ȃ̂ŗ������͉E���ł͂Ȃ����ƍl���Ă���A���ɂ�����̎��̗i���ɍ����j�������悤�ŁA�X�e���I�ʼn��y���Ă��Ă��o�����X�ŏ����Ech��傫�߂ɂ��Ē������Ƃ����������B

����ɕ��p�̌��ʁA��ƂƂ��Ɍ����u�W�[�v�ƌ�������Ǐ�ɂ��Ă��A�͂��Âł͂��邪���P���Ă����悤�Ɋ����Ă���B

���Љ��������2��ނ̊�����i�����n���ہE��j�Q�Ó��j�̂����A��������j�Q�Ó��i�����E�P�C�W�b�J���g�E�j���p�����ĕ��Ă������AAD�����2��ނƂ������Ĉ�N���Ō��ʂ��o���Ƃ���������Ă����B

�I�[�f�B�I���l�^�W�ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i9/18�j

�� �X�s�[�J�[�L���r�l�b�g�̂������

�L�c�D�@�̊�Ɠ��������O�g�ŁA98�N�ɐ^��ǃA���v���ƂɎQ������SUNVALLEY�@audio����́A2027�N�ɔ̔��Ɩ����I�������i�T�|�[�g�ɓ������邱�Ƃ\�����B

�X��̑勴����N���}���Ă̓X�d�����Ƒz������邪�A�^��ǃI�[�f�B�I������̓d�q�p�[�c�Ɠ��l�ɑ����Ċg�̂���X�^�C�����\�z���A�������̔M���I�ȃt�@���w�Ɏx�����ꂽ��Ƃ������B

���ɔ̔��J�n�����̓L�b�g�𒆐S�Ƃ����i�����ɂ��A�ꗬ���[�J�[�v���_�N�c�����i�������i�����|�I�Ɉ����A�܂��^��ǂ��f�o�C�X�Ɏ�����āu���̂Â���̐��_�ƃI�[�f�B�I��������т������v�ƌ����R���Z�v�g����ɁA���Ɉ�ꂽ����Љ�̍w���w�ɍ���т������������i��Ă��L�������ꂽ�v�����Ƒz���ł���B

������SUNVALLY�L�b�g�i�̎���ɒ��킵���o��������A����̊����i���g�p���ė������A����̖��@������TANNOYIIILZ��SV501SE�i300B�i�X�ǁj�̑����̗ǂ����ۗ����Ă��āA�X��𒆐S�Ƃ������[�U�[�ւ̃T�|�[�g�̐��ɂ����S�������邱�Ƃ����������B

����ȑ勴����̃��X�g���b�Z�[�W���܂Ō�̈�����悤�₭�͂���ꂽ�̂ŁA����ƂȂ��ڂ�ʂ��n�߂Ă���B

�ȑOTANNOYIIILZ�����p���Ă������́A�`�[�N�ރG���N���[�W���[�̂������ɂ�TANNOY��WOODWAX���g�p���Ă������A�ŋ߂͐�t�̃I�[�f�B�I���D�Ƃ�M�����Ɋ��߂��A�H�p�̃o�[�W���I�C�����g�p����悤�ɂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i9/20�j

�� ���E�X�s�[�J�[�L���r�l�b�g�̂������

Facebook�����C�Ȃ��ɒ��߂Ă�����A�A�����J�̃I�[�f�B�I���D�Ƃ��uWhatiuse FURNITURE POLISH & CLEANER�v�Ń`�[�N�E�L���r�l�b�g�iLS3/5a�j�̃����e�i���X���s���Ă��铊�e���ڂɓ���A�����݂悤���Ǝv���������{�ɂ͗A������Ă��Ȃ��N���[�i�[�������B

�I�����W�E�I�C�����听���ƂȂ��Ă���炵���A���[�U�[�̘b�ł̓A���e�B�[�N�i�Ȃǂɓ��������I�C���Ƃ̂��Ƃ��������A���l�̃N���[�i�[���Ȃ����ƒT���Ă݂��Ƃ���A�����č����Ŗؐ��Ƌ��p�́uOrange Glo Wood Furniture �N���[��&�|���b�V���E�X�v���[�v���ǂ������������̂ŁA�Ñ��Œ��������Ƃ��뗂���ɂ͓͂���ꂽ�B

EXTRA VIRGEN�@�I���[�u�I�C�� |

Orange Glo Wood Furniture |

���ɐ[�����̓X�`�[���E�E�[���Ȃǂʼn��������Ă���łȂ����Y��ɂȂ�Ȃ����A�Ƌ��p�Ƃ̂��ƂȂ̂ŏ�����͖ؖڂ������яオ���ĉ����o�Ă���悤�Ɍ�����B

���Ɠ��l�̃`�[�N�E�L���r�l�b�g���g�p���Ă���Garrard301�v���[���[�E�x�[�X�ɂ��g�p�ł����������A���ʎd��ƂȂ��Ă���Goodmans�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[�̕����A�Ƃ���ǂ���h���F���Â��ė��Ă���̂œK���ȃ����e�i���X�E�O�b�Y���Ȃ����T���Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i9/22�j

�� �R���p�`�u���E�p���[�A���v

����܂Ő������̍����E�C�O�u�����h�̃��C���A���v�g�p���ė������A����TUBE AUDIO LABO�������R���p�`�u���E�^�C�v���g���n�߂đ�����5�N���o�߂��Ă���B

����܂ň��p���Ă���QUADII�̏o�̓g�����X���������}���A�p��e-bay�ŗǕi��搂��ďo�i����Ă����o�̓g�����X�������A���ʂ��Ē��B�������A���ǃ��A�E�V���[�g���N�����Ă���s�Ǖi�����܂��ꂽ�B

���������e�i���X�����肢���Ă���J�EO�������A�g�����X�̃A�X�t�@���g�E�s�b�`�Ɋ܂܂��L�Q�������Y�Ɣp�����Ƃ��ď������鎞�ɖ]�O�ȏ�����p���|����悤�ɂȂ��Ĉ������k������Ă������߁AQUAD22�v���A���v�̃{�����[���E�K���̏C���s�\�ɂ��g�p���~�ɑ����āA����QUADII�̎g�p���I���鎖�ɂ����B

���̌�ASUNVALLEY��UESUGI�A���v�Ȃǂ��g�p���Ă݂����̂̂Ȃ�Ɩ����������藈���A��͂�o�̓g�����X�Ɏ��̍������̂��g��Ȃ��ƍD�݂ɍ���Ȃ��̂��ƍl�������A

�p���p�[�g���b�W�Ȃǂ̃��B���e�[�W�E�g�����X�͐^��Ǔ��l���i���㏸���Ă������ߐg�̏�ɍ���Ȃ������B

����Ȏ��A�����I�ɕ]���̗ǂ����Y�̎芪���g�����X���g�����A���v��TUBE AUDIO LABO���������삵�Ă���ƕ����Ă��肢�����̂����̃R���p�`�E�A���v�������B

�����ʼn�H�Ȃǂ��A�h���@�C�X����Ă���u���k�̐^��ǔ��m�vM���Ƃ̒m�ȂāA�����\�肵�Ă����p��PX4�����łȂ������̗ǂ��ÓT�����g�p�ł���R���p�`�E�A���v�ɐv��ύX���ATELEFUNKEN RE604��EDISWAN MAZDA PP3/250�Ȃǂ̖����̐��E�ɑ��ݓ���邱�ƂƂȂ����B

�o�̓g�����X�͉\�ʂ�̍������ŃA���v�r���_�[K�������̍����Z�p�͂������A�ÓT���̉������X�g���[�g�Ɋy���܂��Ă����ǎ��ȃA���v�Ɏd�グ���Ă���B

���݂͂��̃A���v�̒핪�i�Z�M���H�j�ƂȂ�2��ڂ̃A���v�i6AR6�j�̐���J�n��҂��Ă���i�K�ŁA�����������́u�V�K�A���v����v���W�F�N�g�v�̐i��������HP��ł���

�����Ă���������̂����������Ƒ҂��̂тĂ���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i9/26�j

�� 6AR6�V���O���A���v�^�C�v�U�@

��O�u���b�N�{�f�B�̃A���v���A���̃R���p�`�E�A���v�̊�����҂��Ă���2020�N3���Ɏ����p�Ƃ��Ă��肵��6AR6�V���O���ŁA2019�N�^��ǃI�[�f�B�I�t�F�A�Ɍ����Đ��삳�ꂽTYPEII�Ƃ̂��Ƃł���B�@�@�@�iTUBE AUDIO LABO����L���@https://shinkuukan2.web.fc2.com/2019/13/6AR6.html�j

����6AR6�Ƃ����o�͊ǂ́u���k�̐^��ǔ��m�v���A�ŋ߉v�X�I�[�f�B�I���D�ƂɂƂ��č���̉ԂƂȂ��Ă��܂���EDISWAN MAZDA PP3/250�̑���Ƃ��Ĕ��@����TUBE�ŁA�O�Ɋǐڑ�����PP3/250�ƉZ����̐Ó����������Ă���A����ɂ��l�i�̕����܂��܂��n�R���D�ƂɂƂ��Ă��w�����₷�����i�Ƃ������z�I�Ȃ��̂ł���B

�i�����R���N�V�����@�u�v�A�}���YPP3/250�v�@https://d404f203.blog.fc2.com/blog-category-6-1.html�j

6AR6��1945�N�ɕăx���������ɂ���Đv���ꂽ�q��@���[�_�[�p�̃p���X�����ǂŁA����WE�������ɓ����������r������Tung-sol�ق��ɐ�ւ����TUBE���B

���ɃO���}���X�ȃv���|�[�V������������PP3/250�Ɣ�r����ƌ`�͕ϓN�̖���GT�nj`��Ȃ���A�Ȃ�Ƃ����Ă����̎荠�ȉ��i�Ƒϋv�����l�C�ƂȂ��Ă���悤���B

�����v�A�}���YPP3/250�o�͊ǂ�TSM�芪���g�����X�̑g�ݍ��킹������t���āA�R�X�g���|�����ɉ����̗ǂ����z�I�ȃA���v�Ɏd�オ���Ă���B

���̓����Ɏg�p���Ă���EL-34TRIODE/NON-NFB�v�b�V���v���A���vUESUGI TAP-31��SV-91B

imp�Ɣ�r����ƁA�ČnTUBE���L�̍���ɓ˂��������悤�ȍr������������̂́A�i�`�������o�����X�ŋ����̔����������₷���A���v�ŁA���a�߂̉�����������Goodmans�X�s�[�J�[�Ƃ̑����̗ǂ�������������ꂽ�B

�ihttp://my-vintage.music.coocan.jp/2020.html�@�@�@�@3/13���e�L���@�u�� 6AR6�V���O���A���v�̎��� �v�j

���̃I���W�i���A���v�������ʂŏ���ׂ��A���i��6SL7�̂P�i��������ECC81�p������1�i�����ɕύX���A�䂪�Ƃ̃R���p�`�A���v�Ɠ��l���v���[�g�`���[�N�h���C�u���̗p���鎖�ɂȂ����B

�����̊̂ƂȂ�o�̓g�����X�ɂ́A�䂪�Ƃ̃R���p�`�E�A���v�̃g�����X����X�ɃR�A�E�{�����[�������č쐬���ꂽ�ATSM�芪���A�����t�@�XW�J�b�g�R�A�g�����X���̗p���Ė��S�������邱�ƂƂȂ��Ă���B

���݁APM24D���M�o�͊ǂ��g�p�����R���p�`�A���v1���LUX�X�s�[�J�Z���N�^�𗘗p���āA2�n����Goodmans�X�s�[�J�[���쓮���Ă��邪�A���ꂼ��̃��j�b�g�̗ǂ������������������y���܂��Ă���Ă���B

�V���ɓ������郁�C���E�A���v�ɂ��ẮA�N���V�b�N�p�Ɏg�p���Ă���Goodmans12"������3WAY�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��POPS&ROCK�p�Ɏg�p���Ă���AXIOM22MKII���� SHERWOOD 2WAY�G���N���[�W���[�̂ǂ���ɑg�ݍ��킹�邩�͌��܂��Ă��Ȃ��B

�u�K���ƕs�K�́A��荇�킹����̂悤�Ɍ��݂ɂ���Ă�����̂ł���B�Ђ����]���ĕ��ƂȂ�A�����]���čЂ��ƂȂ邱�Ƃ�����B�v

�V���ȃA���v�̊����ɐ�삯�āA�u���k�̐^��ǔ��m�v����Tung-Sol��Raytheon�̋M�d��6AR6 2Pair���͂����B

�^����Ђ̃h���C�o�[����ו������A��їE��ŊJ�����Ē��g���m�F���悤�Ƃ����ۂɁA���̂�����Tung-Sol1�{���肪�����ď��ɗ��Ƃ��j�������Ă��܂����B

�w��〜��͎O�N�O�x�i�������Ȃ��݁j�AWE-274B�iYellow

Print�j���A���v���甲���ۂɁA�����]���ă��b�N�̓V�ɂԂ����ĂĊ����Ă��܂��Ĕ������O�ƂȂ�A���̌�1�T�Ԃقǎ�����l���ė��������Ƃ����邪�A����͂��̌o�����������̂�����قǃ_���[�W�������������ɂ͖����B

�����̔Ƃ����߂����u�^��ǐ_���v��TEL�����Ĝ������A�M�d��TUBE�����߉ނɂ������l�т�����ƂƂ��ɑ�ւ��i��T���Ă��炤�ƂɂȂ����B

�œa�ɂ́u�܂�〜!�v�Ɠ{���邵�A�������g�̕s���ӂ�������ŁA�v�킸�w�o�Ƃ����납�x�ƙꂢ���B

���炭����̕��C��Łu��s�v���s�Ȃ��A�G�O����菜���āA���_�W�������߂�C�s�����s���悤�ƍl���Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i10/1�j

�� �N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N

Goodmans Stage3�i3WAY�j�p�N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N�iXO-950�^5000�j�̃W�����N�i��\���p�ɒ��B�����B

�����i��Goodmans�ɋ����̂Ȃ��l�ɂ͂����̃S�~���R�����A�����I�O�ɐ������ꂽ�X�s�[�J�[�̈��p�҂ɂƂ��Ă͕K�v���i�ƂȂ�̂Ō��\�ȗ��D���z�ƂȂ����B

���݁A�i�H�ɐ��R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��STAGE3���\�����Ă���A���j�b�g�ɂ͍ŏ�����Goodmans12"��MIDAX�X�R�[�J�[��TRBAX�c�C�[�^�[��g�ݍ��킹�Ă���B

����E���シ���ɐ������ꂽGoodmans12"�́A��ɔ��������ш���g�債��AXIOM�̂悤�ȃT�u�R�[���͗p�����Ă��炸�A�_�C���N�g���W�G�^�[�^�ō��у}�O�l�b�g���̂�13,000gauss�Ə��U�肾���A����ARU��g�ݍ��G���N���[�W���[���g���Ē��ɓ������邱�ƂŁA�\���ȍL����������Ă���Ă���B

�N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N�͏���XO-950�^5000���g�p���Ă��邪�A�����R���f���T�[�iERIE MP1.5��F/ERIE ���ɐ��d��8��F�j�͓��R���Ă��邽�߁AWEST CAP�̃n�[���`�b�N�E�I�C���Ɍ������Ă���B

����A���̗\���p�l�b�g���[�N���g���āA�����R���f���T�[�����s�̍����\�t�B�����R�����d���R���Ɍ������邱�ƂŁA��̂ǂ̂悤�ȉ��F�ɂȂ�̂��������Ă݂邱�Ƃɂ����B

AXIOM22MARKII���g�p����SHERWOOD�G���N���[�W���[STAGE2�i2WAY�j�̕��ł́A�l�b�g���[�NXO-5000�̃R���f���T�[��WEST CAP�ł͂Ȃ��A���s�i��Monacor��MKP�R���f���T�[���g�p���Ă���A�ш悪�L�����ʂ��̗ǂ��������������ƂȂ��Ă��āA�R�b�e���Ƃ���WEST CAP�Ɣ�ׂĂ��قȂ�ǂ������������Ă���Ă���B

���݃t�B�����R���̑I������{���Ă���A�������z�ɂ��Ă͌�������Ă�����������ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i10/3�j

�� �N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�@XO-5000

�ŏ���SHERWOOD�i2WAY�j�̕�����R���f���T�[�̒�����ׂ����{����B

���Ƃ��Ə���XO-5000�N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�ɂ�ERIE 1.5��F 150V�̃��^���C�Y�h�E�t�B�����R���f���T�[���g�p����Ă��邪�A�����㔼���I�ȏオ�o���Ďg�����ɂȂ�Ȃ��̂ŁA����܂ł͍őP�Ǝv����Vintage��WEST CAP�n�[���`�b�N�E�I�C���i���j�Ɍ������Ďg�p���Ă����B

SHERWOOD�G���N���[�W���[�ɂ�AXIOM22MKII��g�ݍ��킹��POPS&ROCK����Ɋy���ނ悤�ɂȂ�A���s�iMonacor��MKP�R���f���T�[�i�|���v���s�����E�t�B�����F�E�j��g�ݍ��킹�Ď��������Ƃ����A�^�C�g�ɒ��܂��ăt�b�g���[�N�̗ǂ�������ROCK�Ȃǂ̃p���V�u�ȋȎ�ɑ����̗ǂ����Ƃ����������̂ł��̂܂g�p���Ă����B

����A����2��ނ̃R���f���T�[�̒�����ׂ��s�Ȃ��āA�ǂꂮ�炢�����ɈႢ��������̂��m�F���A����ǂ������p�ɂ��čs�������߂邱�Ƃɂ���B

�@

�@

�@

ROCK���Ƃ��ɍŋ߂��C�ɓ���ƂȂ���MM�J�[�g���b�WCHUDEN M3605���g�p���邪�AMonacor��MKP�R���f���T�[���g�p����ƁA�������ǂ�����̑u�₩�ȉ������y���܂��Ă���Ă����B

��⒆����ɏ�C��C���̉ؔ��ȉ����ƂȂ��Ă���̂́A�R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[�Ɠ��e�ς��ق������Ȃ���A�����`��SHERWOOD�^�G���N���[�W���[�ƁA�t�H�m�C�R�őg�ݍ��킹�Ă���EAR834P�X�^�C���̉e�����ƍl���Ă������A����WEST CAP�ɕς��Ď������Ă݂��Ƃ���A��N�܂ł��R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[��2WAY���y����ł������̉����Ƃ���قǍ����Ȃ��A�G���N���[�W���[�̈Ⴂ�ɂ�鉹����������قǑ傫���������Ƃ��킩�����B

WEST CAP���g�p��������Ɍ��݂��o��ƂƂ��ɏd�S���������Ăǂ�����Ƃ��������o�����X�ƂȂ�A�Z���ŃS�[�W���X�ȉ����ɕϖe����̂��͂����蕪����B

Monacor�����y�߂Ō��ʂ����ǂ��A�������̂��Ȃ������͂���͂���ōD�܂������A�����������ă��b�`�ȋ������y���܂��Ă����WEST CAP�ł́A�{�[�J���Ȃǂ̋Ȏ�Ől�������������鉷����̂��鉹����Goodmans���j�b�g�̗ǂ�������Ɉ������Ăė����Ɗ����āA����͍ēxWEST CAP��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ����B

���ۂɎ����Ă݂�ƁA����ȏ����ȃR���f���T�[��ς��邾���ł����Ȃ艹�����ς���āA���y�̕��͋C�̈قȂ�\��⋿�����y���܂��Ă���邱�Ƃ�������B

��͂�Vintage�@��ɂ͌Â��^�C�v�̃R���f���T�[���g�݈Ղ��Ǝv���̂����R�����A���������͑g�ݍ��킹�Ď������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��̂ŁAStage3�i3WAY�j�̕���WEST CAP�ƌ��s�R���f���T�[�̒�����ׂ����{���悤�ƍl���Ă���B

�i10/6�j

�� �N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N�@XO-950/5000

����3WAY�N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�NGoodmans XO-950/5000�R���f���T�[�̔�r���������{����B

���̃I���W�i���E�l�b�g���[�N�̃R���f���T�[�ɂ͉pERIE��HUNTS�ЂŐ������ꂽ���̂�����A����̌̂ɂ�HUNTS��1.5��F/150V Metallised��8��F/150V�ɂ���^�u���b�N�^�C�v��Metallized Paper�d���R���f���T�[���g�p����Ă����B

����Vintage�X�s�[�J�[����������Ă���1960〜70�N�㓖���́A�e�ʂ̑傫���t�B�����^�C�v�E�R���f���T�[�̐��Y���Z�p�I�ɍ�������̂ŁA�d���R���f���T�[�p����̂����ʂ������悤�ł���B

������g�p�\���Ƃ���Ƒ�ςȂ���p�[�c�ƂȂ�̂ŁA�e�X�^�[�ŗe�ʂ𑪂��Ă݂�����͂�_���������B

�@

����܂ł������3WAY�l�b�g���[�N�̃R���f���T�[�ɂ�VintageWEST CAP�̃I�C���y�[�p�[���g�p���Ă���A��������s�i�̍����\�t�B�����R���Ɍ������Ă݂悤�ƍl�������A�����̗ǂ��ƌ����Ă�����͉̂��i�I�ɂ��肪�͂��Ȃ����̂������A�T�C�Y�I�ɂ��o�J�ł������̂��唼�Ȃ̂ŁA8��F/150V�ɂ͏��U���SPRAGUE ATOM�d���R���f���T�[���g�p���邱�Ƃɂ��āA����J�b�g�p1.5��F/250V�ɂ��Ă�2WAY�Ŏg�p�����G���g���[�N���XMonacor��MKP�R���f���T�[�𗬗p���邱�Ƃɂ����B

SPRAGUE ATOM�̓A�L�V�����^�d���R���f���T�|�̃��|���h�X�^���_�|�h�ƌĂ�Ă���R���f���T�[�ł���B

WEST CAP 1.5��F 200V

WEST CAP 4��F 200V�@�p���ڑ�

Monacor 1.5��F 250V MKP

SPRAGUE ATOM 8��F 150V �d���R���f���T�[

�O����{����2WAY�̃R���f���T�[��r�������ɂ����������AWEST CAP�̃I�C���y�[�p�[�̓t�B�����R���ɔ�ׁA�����������߂Ɍ��݂̂���S�[�W���X���̂��鉹���������ƂȂ��Ă���悤�ŁA�Ȃ�ƂȂ��^��ǂ̌��݂̂���T�M�ǂƔ����̗ǂ����M�ǂ̉����̈Ⴂ�Ɏ��Ă���悤�Ɋ������B

����͉����̑����R�[�i�[�E���t���b�N�X�E�G���N���[�W���[���g�p����3WAY�V�X�e���ł̔�r�������������Ƃ�����A�I���W�i���d�l�Ɠ������t�B�����R

���{�d���R���̑g�ݍ��킹�������邩���Ǝ��O�ɗ\�z���Ă������A�Ă̒�N���V�b�N���y�𒆐S�Ɋy���ރV�X�e���Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ����~�̗ǂ�������������Ɗ��������Ă��ꂽ�B

SPRAGUE ATOM�d���R���f���T�[���V�i���낵���Ă̏�ԂŁA�܂����炭�̓G�[�W���O���K�v�Ȃ��Ƃ�����A�ŏ��̂����͏����{�����[���������߂ŁA�@����]�C���R���������Ă������AWEST CAP�ł͍���ɏ����ؔ��ȃg�Q�������B�ꂷ�邱�Ƃ�����̂ɑ��āA���������t�B�����R���{�d���R���̑g�ݍ��킹�ł͐F�t������┖�炢�ŁA�������������F�o�����X�Ŋy���܂��Ă����悤���B

�G�[�W���O���i��Ŕ����̗ǂ�����ɗ]�C�����������悤�ɂȂ�ƁA����̑@�����������Ƃ����҂ł���̂ŁA������̃V�X�e���̓V���v���Ȃ�����̑g�ݍ��킹�̕����ǂ���������Ȃ��B

SPRAGUE�d���R���f���T�[�̃G�[�W���O���i��ŁA���̐V���ȃN���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N���X�s�[�J�[�ɓ�����ɂ́A�V�������C���A���v���������ē͂����邾�낤����A������̃V�X�e���ł��t�B�����R���{�d���R���̑g�ݍ��킹�ł��̂܂����𑱂��悤�ƍl���Ă���B

�����r�����������ʁASHERWOODII�i2WAY�j�ɂ̓N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N�̃R���f���T�[��WEST CAP���g�p���邱�Ƃɂ��āA�R�[�i�[�E���t���b�N�XSTAGE3�i3WAY�j�̕��ɂ����^���C�Y�h�E�|���G�X�e���E�t�B�����{�d���R���f���T�[��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i10/8�j

�� ���E�N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N�@XO-950/5000