A Space Odyssey (宇宙の旅)8

■ 今年のカニは豊漁ですが、値段はあまり下がらないようです!

おうし座 M1 カニ星雲 12月2日 22時頃

BLANCA102SED 直焦点 714mm F/7 笠井マルチフラットナーII Neptune-CII QBPII+UV/IRフィルター

ここのところ撮影に適した夜が続いており、久しぶりにCMOSカメラを持ち出してカニ星雲を狙ってみた。

我が家のCMOSカメラはSONY IMX464センサーを使用していて、デジタル一眼のように一枚ごとにデータをPCに送信することもないので、取り扱いが楽な反面輝星が滲んでシャープな映像が得られないのはセンサーの解像度の問題なのだろうか?

今回は直焦点にフラットナーを使用して撮影を行うが、昨年のフラットナーのない画像と比較しても今一歩立体感に欠ける画像となっている。

最近は冷却型CMOSカメラの価格もかなり手頃なものとなって来ているので、来年は導入を検討するつもりでおります。 (2024/12/03)

おうし座 M1 カニ星雲 12月10日 22時頃

BLANCA102SED SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナー Nikon D5300 Dual BPフィルター

gain6400 露出30s 60フレーム(30分) Capture area 1920×1200 ダーク60 フラット200

SharpCapライブスタック PHD2 ディザリング撮影

先日、Neptune C-IIで撮影したM1が平面的で今一歩冴えない画像となったので、デジタル一眼で取り直してみた。

今回はレデューサー・フラットナーを使用してフィルターも異なるが、やはりCMOSと比べると鮮明な画像となっているのはセンサーの能力の違いなのだろうか?

(2024/12/11)

M42 オリオンの散光星雲 12月23日 22時頃

BLANCA102SED SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナー Nikon D5300 Dual BPフィルター

gain5000 露出30s 60フレーム(30分) Capture area 3008×2008 ダーク200 フラット200

SharpCapライブスタック PHD2 ディザリング撮影

ここのところ晴れた日が続いていたので、BLANCA102SEDの直焦点で星雲のクローズアップ画像の撮影を続けていたが、今一歩クリアな画像に仕上がらなかった。

直焦点で更にカメラの画角をトリミング実用最大に設定してクローズアップ撮影するが、フラットナーを利用しても輝星が大きく膨らんで鮮明な画像とならないのは、2枚組EDアポクロマート解像度の限界なのかもしれません。

そこで無理のない0.8×のフォトレデューサー/フラットナーを利用して、Capture areaも少し広めに設定して撮影すると、今回のように一番塩梅の良い画像となるようだ。

更にSirilの画像調整を丁寧に実施することで分子雲がかなり鮮明に映し出すことができて、これまでで一番見栄えの良いオリオン大星雲の画像となった。

(2024/12/24)

|

M42 オリオンの散光星雲とIC434 馬頭星雲 12月27日 22時頃 EVOSTAR72EDII Kenko ACクローズアップレンズNo.3 0.79x 340mm F:4.7 Canon6D Capture area 4122×2752 ダーク180 フラット200 OPTLONG L-eXtremeフィルター gain6400 露出30s 60フレーム(30分) SharpCapライブスタック PHD2 ディザリング撮影 SharpCap→GraXpert2→Siril→Topaz DeNoise AI→Mac写真 |

EVOSTAR72EDII には当初、BLANCA102SED用に調達した安価なSVBONY SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナーを使用することにしたが、Canon6Dで撮影した画像を良く見ると輝星が楔型に変形して写るので、クローズアップレン ズで代用できないか色々試してみた。

高価な純正レデューサーの倍率が0.85×なので、クローズアップレンズNo.3とカメラの間にマクロエクステンションチューブを挿入せずに、バックフォーカスを最短の49mmにすると倍率が0.81×となるが、撮影画像は白っぽくなってNGだった。

次にマクロエクステンションチューブ14mmを挿入してバックフォーカスを63mmとすると、倍率が0.77×となって縦縞のノイズが出始めるのでこちらもNG。

マクロエクステンションチューブを7mmにすると縮小倍率が0.79×になり、上の画像の通り撮影後の修正でなんとかなるが、やはりあまり良い出来ではない。

そんな訳で、0.85×のレデューサーを入手するまでは、APS-CのNikon D5300にクローズアップレンズNo.3をレデューサーとして組み合わせ、0.77×の倍率で使用するしかなさそうだ。 (2024/12/28)

IC443 ふたご座 クラゲ星雲 1月1日 22時頃

BLANCA102SED SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナー Nikon D5300 OPTLONG L-eXtremeフィルター

gain6400 露出30s 60フレーム(30分) Capture area 6016×4016 ダーク200 フラット200

SharpCapライブスタック ディザリング撮影

Sh2-308 おおいぬ座 ミルクポット星雲 1月1日 23時頃

BLANCA102SED SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナー Nikon D5300 OPTLONG L-eXtremeフィルター

gain6400 露出30s 73フレーム(37分) Capture area 6016×4016 ダーク200 フラット200

SharpCapライブスタック ディザリング撮影

大晦日の夜は透明度は高かったが、風が強いため星がブレて撮影できなかった。

翌日の元旦の夜は風もなく絶好のコンディションに恵まれ、淡くて長時間露光が必要な二つの星雲をAPS-Cの最大画角で撮影することにした。

クラゲ星雲は結構淡いので30分の露光ではなかなか浮かび上がってこないが、60分に伸ばすと背景にノイズが目立ってくるので難易度が高い星雲である。

おおいぬ座のミルクポットは東南から南側の方角に移動していくが、ベランダの屋根の関係でこの画角で撮影するには40分の露出が限界となっている。

2025年、なんとかまともな撮影ができたと感じられる新年を迎えた。 (2025/1/1)

笠井 BLANCA102SED |

Skywatcher EVOSTER72EDII |

定年して自由になる時間が大幅に増えたので、中学生時代に熱中していた天体観測に3年ほど前に再び復帰することにした。

大切に保管していたタカハシTS65屈折赤道儀を売り払って、半世紀前には中堅メーカーだったVixen GP赤道儀の中古品を調達し、鏡筒には現在EDアポBLANCA102SEDを使用しているが、昨年広角用のEVOSTER72EDIIをサブ用として購入した。

観測場所となる2Fベランダがそれほど広くないので振動対策を兼ねてKenkoのピラーを購入し、Cosmo工房さんに架台アダプターを作成いただいて使用しているが、ピラーの中程にプラスチック製の鉢皿の真ん中をくり抜いてテーブルにしている。

撮影用カメラにはCMOSPlayer One Neptune-C II を使用していたが、現在は主にフルサイズCanon6DとAPS-C Nikon D5300(ともに天体改造)を使用することが多い。

復帰当初の撮影画像と直近の画像を見比べると、格段の差があってそれなりに自己満足しているが、まだまだ上手く映らない星雲が多く存在している。

(2025/1/3)

NGC2174 モンキーヘッド星雲 1月5日 21時頃

BLANCA102SED SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナー Nikon D5300 QBPII+UV/IRフィルター

gain6400 露出30s 60フレーム(30分) Capture area 6016×4016 ダーク200 フラット200

SharpCapライブスタック PHD2ディザリング撮影

IC434 馬頭星雲 1月5日 22時頃

BLANCA102SED SV193 0.8x フォトレデューサー/フラットナー Nikon D5300 QBPII+UV/IRフィルター

gain6400 露出30s 80フレーム(40分) Capture area 6016×4016 ダーク200 フラット200

SharpCapライブスタック PHD2ディザリング撮影

PHD2を利用したSharpCapデザリング撮影で、Guidingの設定がなかなか上手く行かない。

また、夏のアンドロメダ星雲は徐々にまともな画像が撮れるようになって来たが、冬の馬頭星雲はいまだに抜けの良い画像が撮れないでいる。

色々フィルターで試しており今回は2枚重ねで挑戦してみるが、薄い雲の影響もあり猿はなんとか綺麗に仕上がったが、馬はノイズの多い画像となってしまった。

撮影後の画像処理に問題があるのか、なんとなくスランプだな~。 (2025/1/6)

Skywatcher EVOSTAR72EDIIは値段も手頃で使いやすい鏡筒だが、難点となるのは接眼部がクレイフォードでやや貧弱なこと、標準付属しているアリガタプレートが短過ぎること、専用レデューサーが鏡筒並の高額なところにあると感じていた。

アリガタプレートは長めのタイプを別に用意して使用することにして、レデューサーはKenko クローズアップレンズや他社製のものを使って撮影してみたが、縮小倍率が大きすぎるのか相性が悪く、同じくらいの倍率のレデューサーがないか探していた。

そうしたところ、Vixen ED80SFに使用されている0.85×専用レデューサーが、中華製で同じOEM商品を使用しているらしく、価格も半値ほどだったのでそちらを購入した。

回転リングを別に購入して取り付けたところピッタリ装着できたし、ピントも問題なさそうなので喜んでいる。

月が邪魔になるのでしばらく撮影ができそうもないが、来週にでもテスト撮影してみたいと考えている (2025/1/7)

修正前 ライブスタック画像 |

ライブスタック後 画像修正 |

半月が天頂に輝いていたが、フルサイズカメラを使用してレデューサーの撮影テストを実施することにした。

画像左がSharpCapでgain6400/exposure30s→100フレーム(50分)ライブスタック したもので、右はそれをGlaXpert2→Siril→Topaz DeNoise AI→Mac写真で修正したもの。

撮って出しの左画像ではPHD2ディザリング撮影のために右側に空白ができているが、Canon6Dフルサイズカメラの最大画角でも気になるような周辺減光は発生していない。

GlaXpert2で補正すると、ディザー撮影SharpCapのguiding設定の値(最大ディザステップ)を最小の「2」としたためか、画像がズレて右側が切れている。

これまで使用してみたレデューサーではフルサイズ撮影は無理だったが、流石に専用レデューサーでは周辺減光はほとんど気にならないようだ。

(2025/1/9)

NGC2359 トールの兜 1月25日 22時頃

BLANCA102SED Kasai マルチフラットナーII Nikon D5300 OPTLONG L-eXtremeフィルター

gain6400 露出30s 80フレーム(40分) Capture area 3008×2008 ダーク150 フラット200

SharpCapライブスタック PHD2ディザリング撮影

今季の冬の星雲の主要なものはだいたい撮り終えて、新たなSkywatcher EVOSTAR72EDIIとレデューサーのテストも無事終了した。

最近は空の透明度があまり高くないのか、SharpCapのスタック時間を30分以上に伸ばすと、縦縞ノイズが激しくなるような気がしている。

PHD2デザリングの設定直を変えてみたりしているが、GlaXpertのSmoothing/Denoise Strengthの修正値を抑え目にして処理を実施したところ、ノイズの少ない画像となったが、単純に空の状態が良かっただけなのかもしれない。 (2025/1/26)

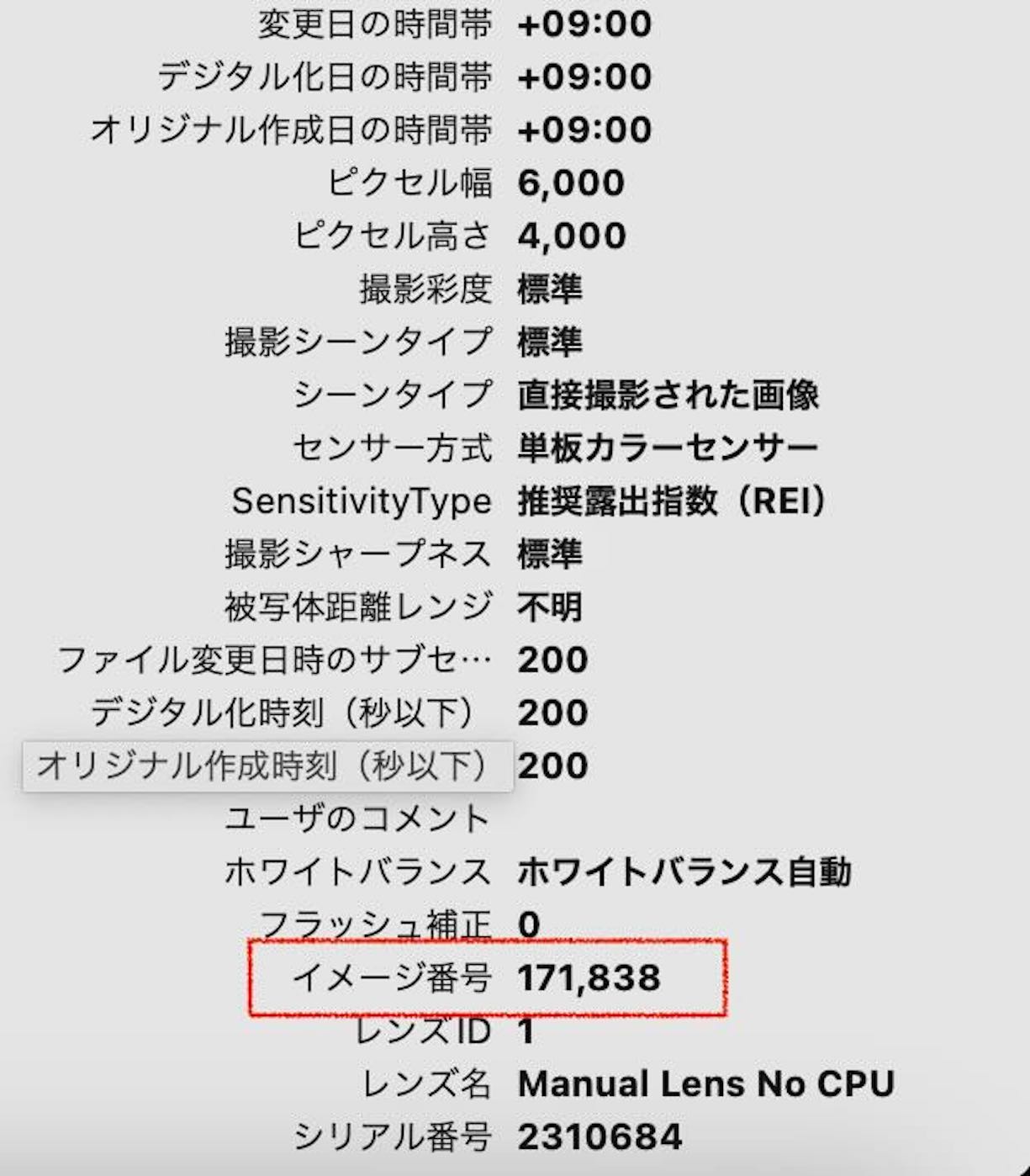

星景写真は主にフルセンサーCanon6DとAPS-CセンサーNikon D5300のデジタル一眼を使用して来たが、天体撮影に復帰して最初から使用していたD5300の方が動作不良を起こすようになった。

いつものようにSharpCapでダークファイルを200枚ほど撮影していると、途中で設定した露出に達してもシャッターが切れなくなって、正常に終了とならない症状が発生するようになった。

NIKON D5300 |

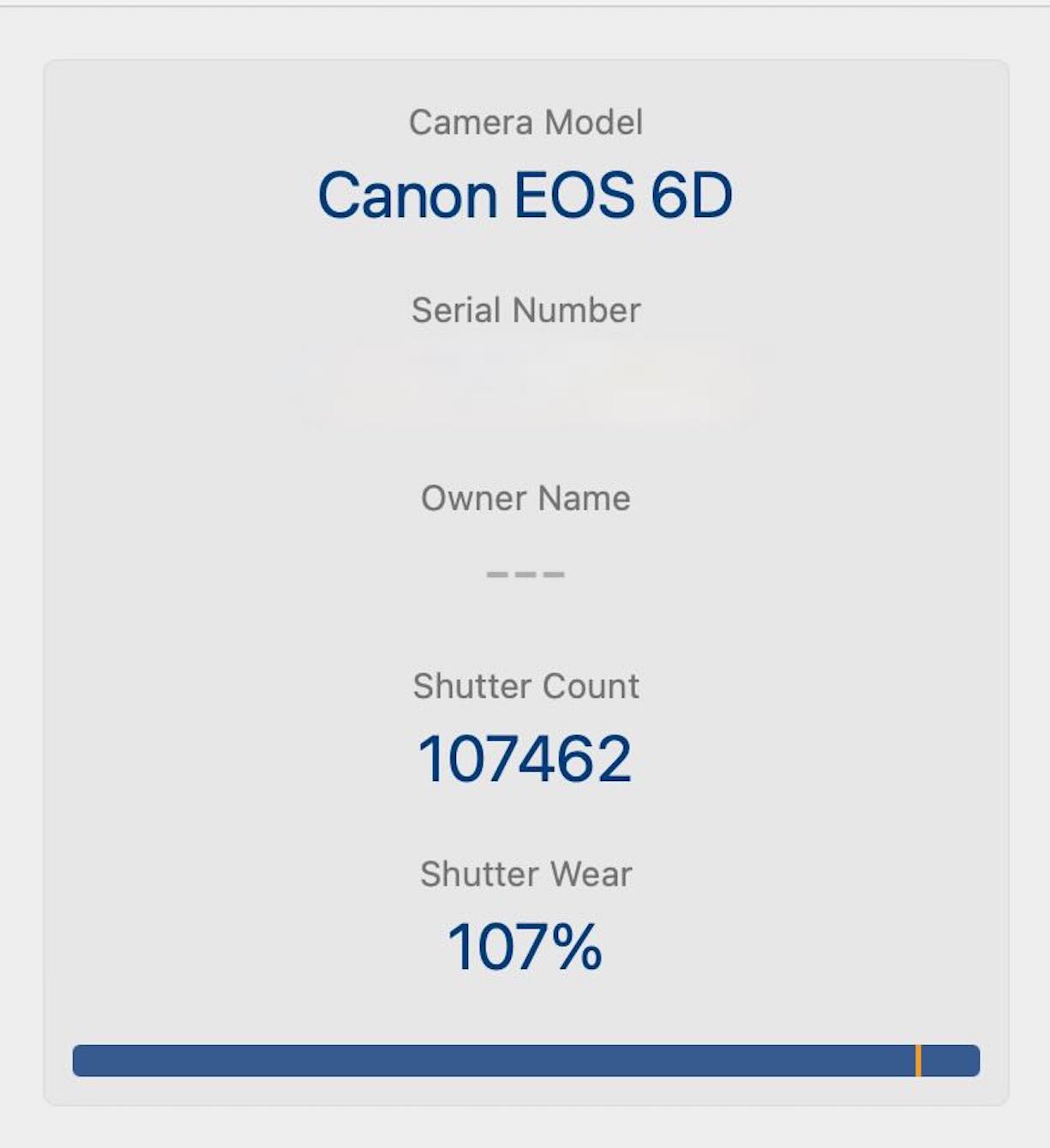

Canon EOS 6D |

カ メラを初期化しても症状が改善しないので、そろそろ限界かと考えてシャッター枚数を確認したところ、Nikonは17万枚を超えているので流石にこれ以上 無理そうで、Canonの方も10万7千枚を超えてShutter Wear(摩耗度)が限界に近づいている状態だった。

Canon6Dはシャッターには異常はないが、30分以上露出した時に撮影画像に縦縞のノイズが発生することが増えて来たので、センサーの劣化ではないか考えている。

CMOSのNeptune-CIIもあるが、センサーサイズが小さいために画角が狭く、非冷却のためダークファイルを挿入しても画像がぼやけて星景写真には向いていないようだ。

そんな訳で、最近値段が落ち着いて来た、新たな冷却CMOSカメラの導入を検討中である。 (2025/2/3)

BLANCA102SED+笠井マルチフラットナーII+SV226フィルタードロワー+SV405CC |

BLANCA102SED+笠井マルチフラットナーII+SV226フィルタードロワー+SV405CC |

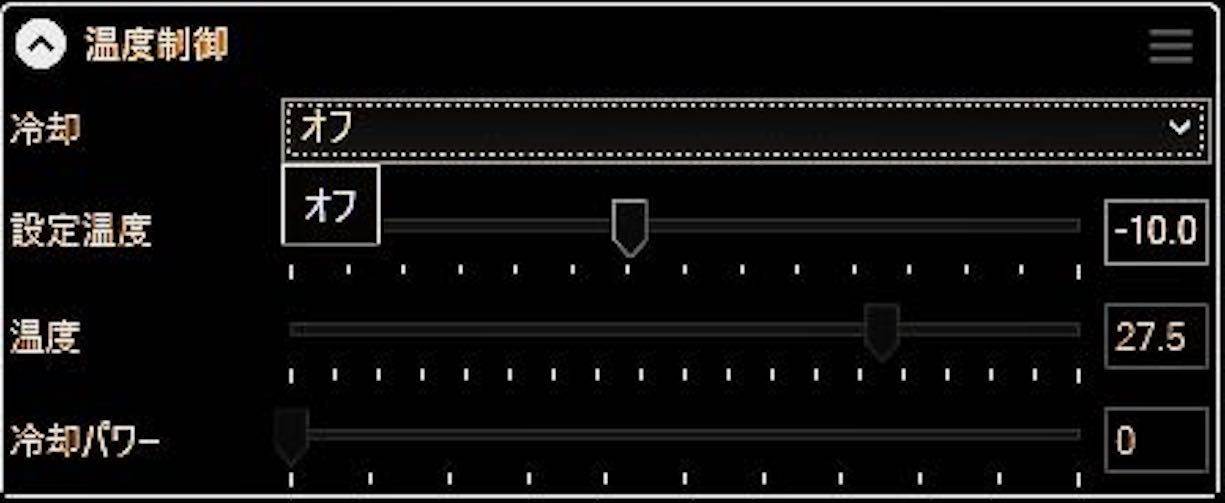

SharpCap冷却OFF時温度制御画面 |

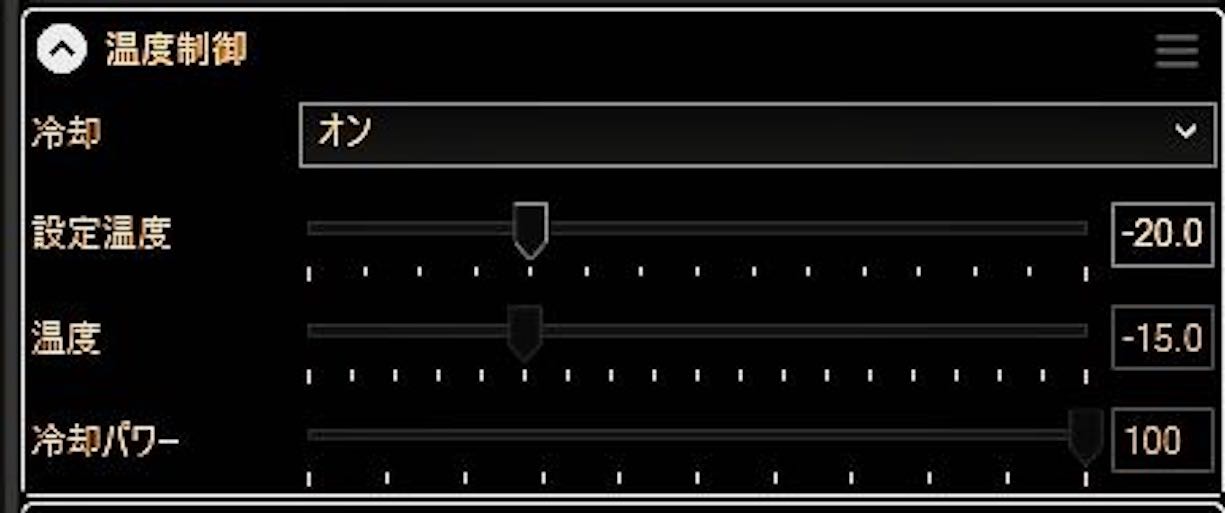

SharpCap冷却実施時温度制御画面 |

Sony IMX294センサーを使ったZWO ASI294MC Proは到底購入できる価格ではなかったが、天体機器で価格破壊を突き進んでいるSVBONYより同じセンサーを使ったSV405CCが半値で発売されているので、なんとか頑張ってそちらを購入することにした。

肝心の冷却性能については30°Cの冷却が可能とメーカー側は公表しているにも関わらず、個体によっては20~25°Cしか冷却できないとの不満がユーザーから上がっていたが、早速室内テストを実施したところでは、30°C以上の冷却が可能となっている。

夏場は難しいが-10°Cくらいまで温度を下げて、Gain120~150、オフセット20の設定で、120sくらい露光を掛けてライブスタック撮影を試してみようと考えている。

月の影響が無くなった来週ぐらいにファーストライトを実施しようと考えているが、どれほどノイズの少ない画像が撮れるのか期待で一杯である。 (2025/2/13)

Kasai BLANCA102SED/Kenko NEWスカイエクスプローラー SEII-J |

Skywatcher EVOSTER72EDII/Vixen GP+EQ5 GO TO |

半世紀ぶりに天体観測に復帰したのが3年半ほど前だが、天文機器や使用ソフトの進歩は驚くべきもので、最初はまるでタイムスリップしたような感覚だった。

物 価や貨幣価値も半世紀前とまるで違っているが、当時使用していた高橋製作所TS式セミ・アポクロマート65mm屈折赤道儀は、今でもはっきり覚えているが 39,800円(当時は消費税はなし)で、1970年当時の大卒初任給が39,900円と言うから望遠鏡の価格が1ヶ月分の給料とほぼ同じ価格だったと言 うことになる。

昨 年2024年度の大卒初任給226,000円と言うから、中華製Skywatcher80mmEDアポ+EQ5赤道儀をセットすればそれくらいの価格とな り、工業力・技術力の進歩により性能は確実にアップしているが、大卒初任給でほぼ同じクラスの望遠鏡が買えるのと言うのは半世紀経っても変わっていないよ うだ。

た だ、昭和当時は国産品が大半でさらにYahooオークションやメルカリのような中古市場も生まれていなかったので、現在では我々のような貧乏人は中古品で さらに手頃な価格で商品を調達することが可能となっているから、購入商品の選択肢が広がると同時に調達価格も当時と比べると低くなっているのかもしれませ ん。

さて、復帰して最初に購入したのが、大昔に廃番となっている中古のVixen GP赤道儀にEQ5 GO TOアップグレードキットを後付けして自動導入化したものを、現在まで特に不満もなく使用して来ている。

鏡筒は初めにSkywatcher80mmアクロマートを購入し、その後Kenko120mmアクロマートに口径をグレードアップしたが、口径が大きくなると色収差も悪化するので、明るいだけで解像度にほとんど差はなかった。

そんな不満もあってSVBONY EDアポクロマート80mmを購入したが、やっとここで解像度の高い見え味を楽しむことができるようになった。

赤 道儀を大型化するとなると中古でも10万以上の出費が必要なのでそう簡単に買い替えるわけにも行かず、GP赤道儀の最大積載重量7kg未満で最も性能の良 い鏡筒を探してグレードアップも最後にしようと考え、フローライトに匹敵するFPL-53ガラスを採用した102mmEDアポクロマート鏡筒を選ぶことに した。

し かし星系写真をメインに天文活動をここ数年続けているが、カメラだけでなく赤道儀の重要性も最近感じるようになり、たまたまやや大型のSEII-J赤道儀 を安価に調達する機会があったので、これまで使用して来たGP赤道儀とEVOSTER72EDIIは遠征用にと勝手な理由をつけて、思い切って導入するこ とにした。

そんな訳でいよいよ今週から新しい赤道儀と冷却カメラで、春の星雲の撮影をメインに挑戦して行こうと考えている。 (2025/02/18)

NGC2244 バラ星雲 2月19日 20時頃

BLANCA102SED SV193 0.8Xフラットナー/レデューサー 焦点距離:571mm F:5.6

SV405CC DualBPフィルター gain150 露出180s 12フレーム(42分) ダーク60 フラット60 冷却-10°

SharpCapライブスタック PHD2ディザリング撮影

KenkoニューエクスプローラーSEII-J赤道儀の方はWi-Fiワイヤレスユニット接続端子に接触不良があり、クリーニングして使用したところ問題なく動作するようになったが、冷却カメラのSV405CCの方は課題が多いファーストライトとなった。

初期のドライバーに不具合があると言う話を聴いていたので、再度405CC用の最新カメラドライバーをインストールしてSharpCapを使ってライブスタック撮影を実施した。

しかし以前にASCOMの連携不具合が発生して繋がらなくなったため、synscan-proやASCOMソフトを旧バージョンでなんとか動作するように復旧したためなのか、動くことは動くが少し挙動がおかしい状態となっている。

最初にやや遠い獅子座の三つ子銀河を被写体に選んだので、BLANCA102SED直焦点にQBPIIフィルターを使って撮影を実施することにした。

SVBONY の情報でgain130での使用を薦めると言う説明があったが、F7の暗い直焦点露出120s(2分)でライブスタックすると、ヒストグラムが左端に位置 して赤の発色が弱いためにスライドバーを最大まで上げても調整できない状態で、電視観望ではスタックが進んでも全く発色がおかしくなっている。

ちなみにgain390まで上げ露出15sでライブスタックすると、ようやくヒストグラムの左から1/3ほどのところまで上がってスライドバーの色調整も修正可能となるが、それにしても発色に無理があるようだ。

そ んな訳でgainを150まで落として露出180s(3分)に伸ばしてレデューサーを使って少し明るく(F5.6)して撮影した画像がこのバラ星雲だが、 修正後もなんとなく中央左部分が白濁化しており、その後同じ状態の60分露出でミルクポット星雲を撮影すると、背景のムラが酷くて撮影後に修正する気持ち が失せる出来だった。

gainを200以下に落とすと長時間露出が必要となるのはどうしようもなさそうだが、それにしても発色がおかしく調整が効かないので、ASCOMドライバーを最新のものに移し替えて再度撮影を実施するつもりでいる。

そんな訳で課題の多いファーストライトとなった。 (2025/2/20)

その後、三日ほど続けて撮影を実施しているが課題解決につながるような糸口が見えてこない。

直面している問題は、SVBONYが勧める130前後の低gainに設定すると、ライブスタック時のヒストグラムが左端に位置して色調整ができないので、どうしても露出が2分以上の長時間露出となってしまう。

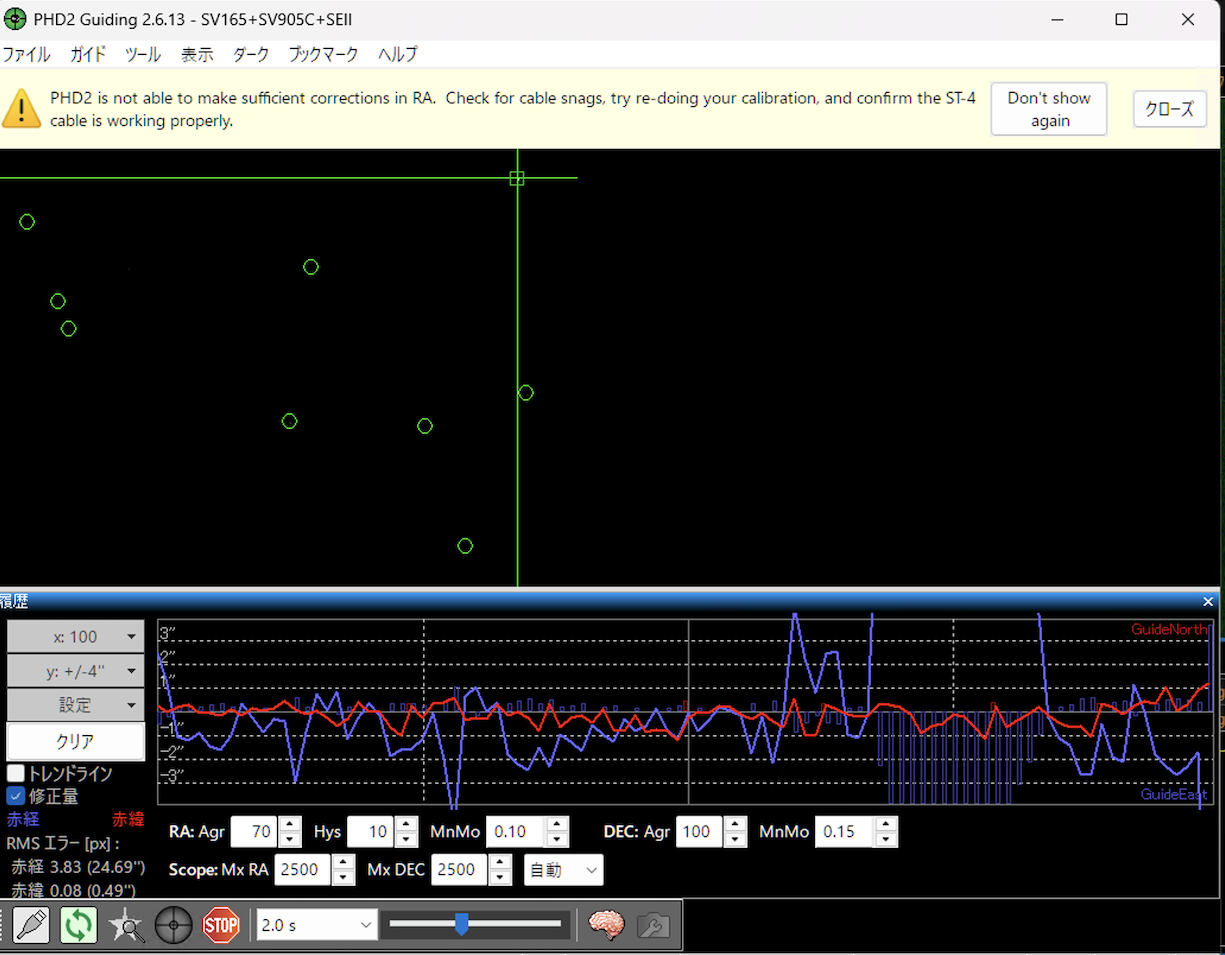

長時間露出を実施するとなるとPHD2のオートガイドが必要となるが、新たに30分以上の露出をするとPHD2の追尾が暴れるくん問題が発生するようになった。

余談になるが新たにKenko SEII-Jに赤道儀を変更したことで積載荷重はアップしているはずだが、撮影前にバーティノフマスクを使ってピント調整などを実施している時など、以前のGP赤道儀の時と比べて揺れが大きいように感じているが、自重が重くなった分だけ振動に強い訳ではないのだろうか?

さて、PHD2の暴れる君問題は、結局設定などの問題ではなくて太いカメラコードの取り廻し問題に起因していることが分かったが、synscanアプリのASCOM連携不具合問題は解消していないので、再度古いバージョンのアプリ(V1.9)に戻すことにした。

他ユーザーのSV405CC使用情報を集めていると、ダークやフラットファイルが合わないと言う問題に直面されている方が結構多いようで、症状としては似ているのでどうもこの辺に解決策があるのではないかと考えている。

フ ラットファイルについては以前からELパネルを使用し、露出1sでgainをSharpCapのマニュアル通り20~80%の間に来るように調節して 60~100枚ほど撮影したものを使用しているが、中央部分が白っぽく写って均一化しない状態となっており、ダークについては事前に冷却温度を合わせて 60枚ほど撮影したものを取り込んでいるが、背景のムラが酷くて30分以上の露出には耐えられない現象が現れている。

そのような状況のためになるべく冷却温度を低くして(-15°)ノイズの発生を抑え、ダーク・フラットを使用せずにgainを300以上の高めに設定し、露出も30s以内に抑えてライブスタック撮影を実施してみることにした。

し かし冷却温度を低くして(-15°)ダーク・フラット無し(Hot & Cold Pixel Removalと背景減算を使用)で撮影しても、やはりまともな画像を得ることができず、再度カメラ導入時の振り出しに戻り、各ソフトのダウンロード状況 とそのバージョンに根本的な問題がないか調べてみることにした。

そうして使用する全てのアプリを最新のものにアップデートしたところ、ようやく色問題などの解決の糸口が見え始めたが、どうやらsynscan用ASCOMドライバーのバージョンに問題があったような気がしている。

ボーテ銀河&葉巻星雲 2月26日 22時頃

BLANCA102SED SV193 0.8Xフラットナー/レデューサー 焦点距離:571mm F:5.6

SV405CC DualBPフィルター gain180 露出120s 20フレーム(40分) ダーク60 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック

使 用するソフトのダウンロード履歴とそのバージョンを確認してようやくなんとかまともな画像が撮れるようになったが、露出とgainの問題なのかそれとも透 明度の低い空の状態に問題があるのか、撮影後最初のGlaXpert修正でバックグラウンド補正を掛けるまでは良いが、Shirilに取り込むと背景のム ラが激しく強調されてその溶岩のようなムラを押さえ込んでいるうちに、葉巻星雲などの色が潰れて飛んでしまっている。

カメラは冷却されているのでカメラの固有ノイズというより、薄雲の掛かったような透明度の低い空の状態がライブスタックにより蓄積されているのではないだろうか。

やっ と解決の糸口が見え始めて、さらに画像の精細度を増す為に露出とgainの組み合わせを探りたいが、最近は空に飛散している花粉が都市部の街灯に照らされ た影響なのか透明度が低く、あまり条件の良い夜空が少ないように感じている。 (2025/2/27)

M81ボーテ銀河 3月9日 21時頃

BLANCA102SED 直焦点714mm F:7 笠井マルチフラットナーII SV405CC Capture area 3104×2116

R64フィルターgain400 露出30s 80フレーム(40分) ダーク60 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド

冷却カメラ購入後、何とか解決の糸口を見つけようと晴れ間を狙って撮影を実施しているが、天候も悪く連日透明度の低い夜空が続いている。

ハー ド面でもSharpCapでライブスタックを開始後5分ほど経つと、カメラの接続が切れたとの文言が画面に出るようになり、USB3.0ケーブルの断線の 可能性を考慮して新たなケーブルを購入したりしていたが、どうやらSharpCapのカメラコントロール内のUSB速度の設定で最大の2に上げて使ってい たのが原因だった。(デフォルト=1)

ガイド鏡SV165の方もカメラの切断が続いたため、これまで1.5mしかない純正のUSB-A-Cケーブルに延長コード2mを足して使用していたが、新たに3mのUSB-A-Cケーブルを購入して使用したものの、今度はUSB-Cジャックが緩くて切断される事由が発生している。

SV405CCを使用した撮影ではSVBONYのサイトでもGain130での使用が推薦されているし、FacebookのSVBONY天文クラブに投稿されている美しい画像のほとんどが、Gainを200以下に設定して長時間露出で撮影されている。

し かし、同じようにGain130~180に設定して3分ほどの露出で撮影しても、SharpCapのヒストグラムはほとんど左端に位置する状態で、おまけ にダークファイルを挿入して冷却温度を-15°まで落としても、背景にはムラが多いし対象の星雲についてもぼやけた画像となることがほとんどだった。

我 が家はボートル7の光害地で撮影を実施しており、同じレベルの東京や横浜で撮影されている画像を見ても精細な画像が映し出されているので、撮影後の修正面 での力量不足も考えられるが、背景に溶岩のようなムラが出ている画像を見るとやはり空の状態が肝なのかとも考えられる。

SV405CCを使用されているユーザーで同じ問題に直面し、Gainを400以上に上げないとまともな画像が得られないという方がいらっしゃったので、当方もGainを400に上げて露出を30sに抑え、撮影したのが上の画像である。

銀河を撮影する際に最も光害の影響を受け難いR64フィルターを使用して、なるべくノイズを抑えるために30s露出で冷却温度を-15°まで落として撮影すると、ようやくヒストグラムが左から1/4程度のところに山ができて、何とか背景のムラも画像修正で押さえ込むことができるようになったが、それにしてもも今一歩の画像である。

①空の透明度/②Gain/③露出/④冷却温度/⑤ダーク&フラットなどの因果関係を紐解くにはかなりの労力が必要となりそうだ。 (2025/3/9)

M51子持ち銀河 3月9日 22時頃

BLANCA102SED 直焦点714mm F:7 笠井マルチフラットナーII SV405CC Capture area 3104×2116

R64フィルターgain400 露出30s 80フレーム(40分) ダーク60 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド

BLANCA102SED 直焦点714mm F:7 笠井マルチフラットナーII SV405CC Capture area 3104×2116

R64フィルターgain400 露出30s 120フレーム(60分) ダーク60 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド デザリング撮影

ボーテ銀河を撮影した後に雲が湧き出したので止めようかと思ったが、半分強となった月も西側に進んでおり、珍しく透明度の高い夜空だったので再び撮影に取り組む。

ともに中央付近に溶岩のようなムラが発生しており、撮影後の画像修正で何とか気にならない程度にまで修復できているが、このムラは月明かりが原因なのだろうか?

ハンバーガー銀河の方は露出を60分まで伸ばして撮影したが、遠い銀河の撮影は直焦点を使って画角を一段狭く取ってトリミング撮影しても、それほど輝星がボテっと滲むことも無く、何とか使用できるレベルに拡大可能なことが分かった。

問題の背景のムラと今一歩の解像度が月明かりから来ているのであれば、このGain(400)と露出(30s)の組み合わせの撮影が今後も活用可能となるが、Gainの高さが原因なのであればもう少しGainを落として露出を伸ばすことを試してみる必要がある。

今後月の影響が大きくなるので当分撮影できないが、ガイド鏡のUSBジャックの緩みを解消できるか取り組んでみることにする。 (2025/3/10)

新しい冷却CMOSカメラをまだ十分に使いこなすことができていないが、系外銀河撮影用にエクステンダーを導入することにした。

笠井BLANCA102SED鏡筒→笠井マルチフラットナーII→SVBONY SV226フィルタードロワー→タカハシオルソエクステンダー2X→SV405CCといった構成で装着しており、バリチューブを一部省略して倍率を最小の1.9Xほどで使用する予定である。

こ の構成だと焦点距離:1360mmでF:13.3ほどになり、Gainを最大の400~450まで上げてライブスタック時のヒストグラムが調整可能となる 露出にするつもりだが、多分2~3分でヒストグラムの山が左から1/4ぐらいに来るだろうから、総露出60分くらいのスタック をすればなんとかならないかと考えている。

撮影画像の背景に溶岩のようなムラが発生している原因が、30s以上の露出?、200以上の高いGain?、または空の状態に影響されているのかがまだはっきりしていない。

銀河の撮影では光害への対応力も高いR64フィルターを使用するつもりだが、以前2Xバローレンズを使って撮影した時より良い結果を得られるのだろうか?

(2025/3/18)

M81ボーテ銀河 3月19日 21時頃

BLANCA102SED 笠井マルチフラットナーII タカハシ オルソエクステンダー2X D:1234mm F:12.1

SV405CC Capture area 4144×2822

R64フィルターgain400 露出120s 15フレーム(30分) ダーク60 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド

Siril画像補正→色補正→フォトメトリック色補正で表示された焦点距離から倍率換算すると1.73Xとなっているが、タカハシ・エクステンダー2X単体での倍率を計算すると1.99Xだったので、マルチフラットナーIIの倍率が影響しているのかもしれない。

昨年Vixenバローレンズ2Xを使用してセンサーサイズの小さいNeptune-CIIで撮影した画像と比べると、輝星の膨らみが少なくなって解像度が上がっているが、SV405CCセンサーサイズが影響して銀河全体がやや小さく見える。

タカハシではエクステンダーの推奨倍率を1.9~2.5倍としているので、バリチューブ小を加えて全体の拡大率をもう少し上げても良いかもしれない。

もう一枚「回転花火銀河」を60分露出で撮影するが、こちらはPHD2のガイド精度に問題があって失敗画像となってしまった。

SVBONY SV905ガイドカメラのUSB-C接続端子が緩い問題があって、撮影中に接続が切れる現象については端子部分をカメラにしっかり固定するようにして問題解決できたが、PHD2のガイド精度については設定を含めてもう少し使用方法の検討が必要かもしれない。

Gain400まで上げて露出120sでライブスタックを実施するが、ヒストグラムがほとんど左端に寄っていて色調整が不能となっており、ガイド精度の問題があって露出をこれ以上長くするのもどうかと思うので、Gainを450まで上げて撮影してみようかと考えている。

銀河を撮影する時は光害カット効果の高いR64フィルターを使用しているが、ほとんどモノクロとなるのでもう少し適当なフィルターがないか検討している。

徐々に冷却CMOSカメラを使いこなす手法が見えてきたが、長時間露出時の背景のムラ問題は依然原因が特定できないでいる。 (2025/3/20)

おとめ座銀河団 マルカリアンチェーン 3月21日 22時頃

BLANCA102SED 笠井マルチフラットナーII タカハシ オルソエクステンダー2X D:1324mm F:13

SV405CC Capture area 4144×2822

R64フィルターgain450 露出120s 21フレーム(42分) ダーク30 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド

ファーストライトの画像は全体の倍率が少し小さかったので、エクステンダーにバリチューブ小(20mm)を加えて撮影したところ、マルチフラットナーIIのレンズのホコリなのか画像のあちこちに球状の影が映し出されるようになった。

エクステンダーの倍率を上げたためにこれまでのマルチフラットナーIIのバックフォーカス(75mm)ではピントが合わなくなったので、65mmあたりに短くしたのが要因かもしれないので、再度バックフォーカスを75mmに戻しエクステンダーのバックフォーカスを調整して使用することにした。

エクステンダー使用によりF値が暗くなるため、Gainを450まで上げたところフレームの右上部分に盛大なアンプグローが出現するのでGainは400が上限となりそうだ。

しかしGain400で撮影すると、3分以上の露出時間がないとライブスタック時のヒストグラムの山が左端に位置して調整不能になるし、3分以上の長時間露出となるとガイドが不安定となって、明るい輝星がズレて写っているのでなかなか難しくなっている。

PHD2 でオートガイドを進めると、「Ascom driver failed checking is pulseguideing・・・・・」のエラーメッセージが頻繁に出てガイドが暴れ出すようなので、この辺りが新たな課題となっている。 (2025/3/22)

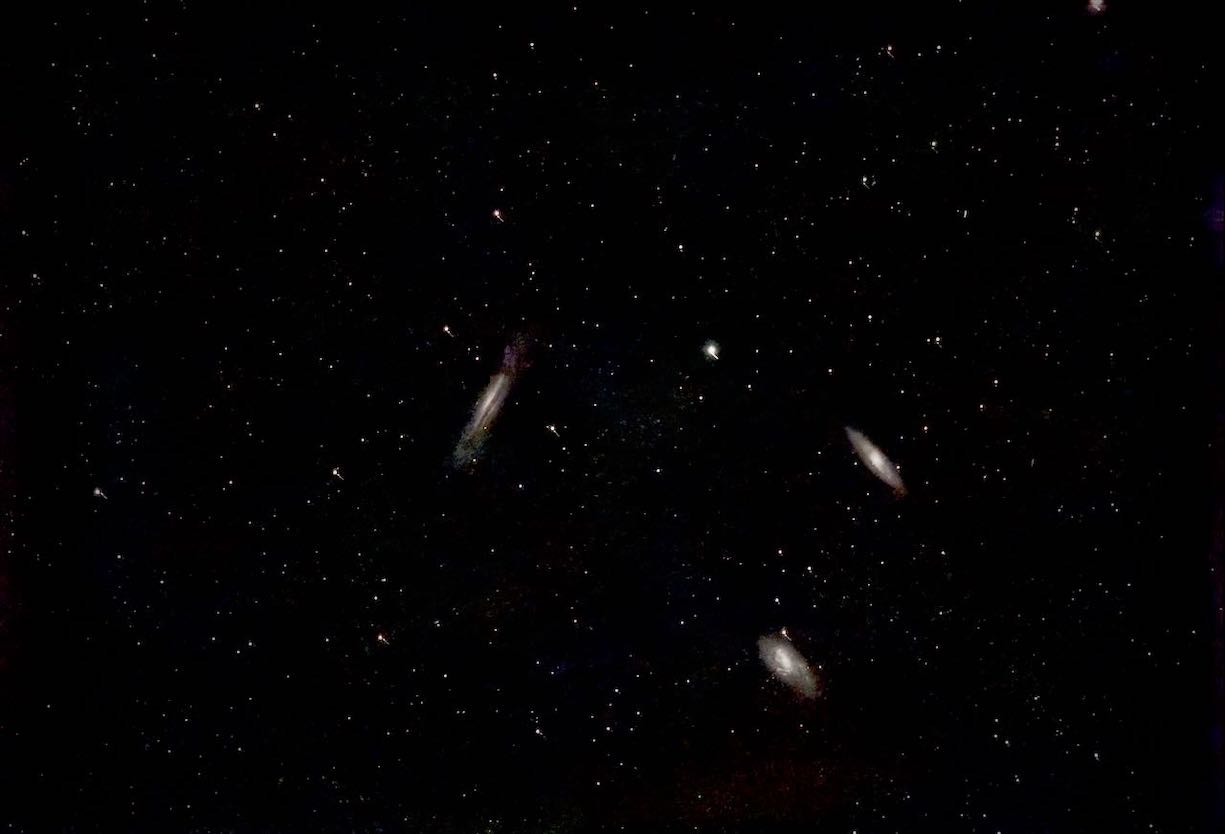

しし座三つ子銀河 3月26日 22時頃

BLANCA102SED SV193 0.8X レデューサー・フラットナー D:570mm F:5.6

SV405CC Capture area 4144×2822

Dual BPフィルター gain300 露出60s 60フレーム(60分) ダーク60 フラット60 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド

エクステンダー2Xで焦点距離を伸ばして撮影すると、PHD2の追尾精度が追いつかずに星像が伸びて失敗となることが多い。

「Ascom driver failed checking is pulseguideing・・・・・」のエラーメッセージが頻繁に出るので、赤道儀のST4端子からケーブルをガイドカメラに直接繋ぎ、マウント接続を「SynScan App Driver (ASCOM)」から「On-camera」に設定変更してみたが問題解決に至らなかった。

PHD2のガイドアシスタントとキャリブレーションアシスタントを実施しても依然として精度が低いままなので、120mmのガイド鏡(SV165)では荷が重いのかもしれない。

そんな訳で焦点距離を伸ばして遠方の銀河撮影するのは一旦中止して、0.8Xレデューサーを使用した通常撮影に戻すことにした。

中国から黄砂が飛来しているらしく透明度の低いベールを被ったような星空で条件が悪く、Gain300/露出60sで撮影したところやはり星像が右下に伸びているので、焦点距離に関わらずガイド精度問題が解消しないでいるようだ。 (2025/3/26)

先月からあれこれPHD2の設定を調整してオートガイドを行なっているが、依然として輝星が伸びて失敗が続いている。

マ ウントを「On Camera」にして赤道儀とガイドカメラをST4ケーブルで接続したところ、「PHD2はRAで十分な補正を行うことができません。キャリブレーション を再度実行し、ST-4ケーブルが正常に動作していることを確認してください。」との表示が出ている。

「キャリブレーションアシスタント」「ガイドアシスタント」を実施しても改善せず、赤道儀を最近まで使用していたVixen GPに戻して撮影したところ、70分露出でも異常は見られなかったので、原因は中古で調達したKenko SE-II赤道儀にあるようだ。

導入当初から赤道儀に装備されている接続端子の接触不良でSynscan Wi-Fiが繋がらなかったりしていたが、ST-4端子のクリーニングを実施しても上手くいかないことからどこかに問題がありそうだ。

M51子持ち銀河 4月6日 23時頃

BLANCA102SED カサイ マルチフラットナーII D:724mm F:7 Vixen GP

SV405CC Capture area 3104×2822

CBPフィルター gain400 露出60s 70フレーム(70分) ダーク90 フラット200 冷却-15°

SharpCapライブスタック PHD2オートガイド デザリング撮影

やっとオートガイドは正常に機能するようになったが、半月が天頂に位置していてややモヤが掛かっているような状態だったので、背景に夥しいムラが発生している。

新たに購入したCBPフィルターを使うとSharpCapライブスタック時の色調整がとても難しく、フラットフレームをadjust(調整する)しないで挿入すると上手くいかない。

そんな訳でオートガイドの問題は赤道儀を替えることで上手く行くようになったが、依然として冷却CMOSカメラSV405CCで銀河などを撮影する時の、露出やgainなど最適な動作条件を見つけられていない。

赤道儀は一度メンテナンスに出した方が良いかもしれない。 (2025/4/7)

NGC2244 バラ星雲 2月19日 20時頃 (再処理)

BLANCA102SED SV193 0.8Xフラットナー/レデューサー 焦点距離:571mm F:5.6

SV405CC DualBPフィルター gain150 露出180s 12フレーム(42分) ダーク60 フラット60 冷却-10°

SharpCapライブスタック PHD2ディザリング撮影

更新が遅れたが連夜撮影にトライしているものの、あっちこっちで躓いている。

まずPHD2によるオートガイド失敗の原因は以前掴め無いままとなっているが、安価に調達したのちWi-Fiドングル接触不良の解消だけで特に問題なく使用していた赤道儀(Kenko SEII-J)の動作に原因があるのかもと考えて、一度メーカーにオーバーホールをお願いすることにした。

メーカー側の動作試験では、PHD2を使用しても問題は発生することもなかったとのことで、結局分解清掃を実施してもらうことにした。(3.5万円)

SV405CCの 撮影でも依然としてgainや露出で適正な数値を発見できないままでおり、メーカーが推奨するgain150でライブスタックするとどうしても露出を4分 以上にしないとヒストグラムの色彩調整が効かないし、そうやって撮影するとオートガイドが暴れ出して星像が伸びる現象が続いていて袋小路に陥っている。

春は撮影対象として系外銀河を中心に実施しているため、タカハシ/オルソエクステンダー2Xを購入して焦点距離を伸ばして拡大撮影しているが、1,400mm前後の焦点距離で120mmのガイド鏡が非力なのかもと考えて、新しく160mmのガイド鏡を導入した。

SEII-Jを修理に出している間はサブシステムのVixen GP赤道儀で撮影を実施しているが、こちらでもなぜかオートガイドの失敗が続いているので、赤道儀で使用しているEQ5モーター・ファームウエアの更新を実施してみるが、こちらでも躓いたり転んだりしている。

躓いて転んで怪我だらけの中でなんとか好結果を見出せたのは、FacebookのSvbony天文倶楽部で紹介されていたSiril新バージョン(1.4.0Beta)での画像処理である。

GlaXpertを取り込んで一緒に処理できるようになったこともあり、SV405CCファーストライトの画像を再処理してみたが、良い感触を得られたので少しだけ安心した。

これまで愛用していたNikon D5300がシャッター寿命により使用不能となったが、新たな冷却CMOSカメラでは満足な結果を残せなくてどんどんストレスが溜まるし、今後カメラレンズを使用した星空撮影ができないと言うのも困るので、D5300の天体改造でお世話になった福岡のYさんから新たなD5300の改造カメラを調達することにした。

難易度の高い系外銀河の撮影は一旦後回しにして、夏の星雲を対象にした通常撮影に戻ろうと考えている。 (2025/5/1)

干潟星雲と三裂星雲 5月5日 2時頃

EVOSTER72EDII 0.85Xレデューサー D=360mm F:5 Capture area 4144×2822

Vixen-GP SV405CC DualBPフィルター gain300 露出120s 7フレーム(14分) ダーク180 フラット200 冷却-10°

SharpCapライブスタック SharpCap→Siril1.4.1→Topaz DeNoise AI→Mac写真

購入後3ヶ月近く経って、ようやく冷却CMOSカメラSV405CCで、まともな画像が撮れるようになった。

春は撮影対象に系外銀河が多くなり、オルソバーロー2Xを使用した長焦点での撮影が中心となるので、PHD2オートガイドのつまづきがあってまともな画像を撮れずにいた。

5月に入りやっと夏の星雲が狙える時期が訪れ、レデューサーを使って夏の代名詞ともいえる射手座の散光星雲を撮影した。

やはりSV405CCを使用してSharpCapでライブスタック撮影を行うときは、メーカーが推奨するgain130ほどでは5分以上の露出が必要となるので、gain300まで上げて一枚あたりの露出を30s/60s/120sと変えて撮影してみた。

30sではヒストグラムが左端に寄って色彩調整がほとんどできず、60s・120sでなんとか無難に撮影できることが分かった。

しかし画像にムラが発生せずに撮影できるのは総露出40分ぐらいまでで、50分以上になると背景に撮影後の補正しきれないムラが発生してしまう。

これはCMOSSV405CCで撮影した時だけでなく、以前からNikonやCanonのデジタル一眼で撮影したときにも発生していた現象なので、その当日の空の状態から来るのかgainや露出から来るのか原因が掴めずにいる。 (2025/5/6)

Kenko赤道儀SEII-jは特に機能的な異常はないとのことで、各部調整のみで戻ってきた。

Vixen GP赤道儀を使ってもオートガイドの問題は解消せず、ガイドカメラを大型化したがやはりダメでどうにもこうにも立ち行かなくなり、方針を変更してSharpCapではなく、ZWO ASIAIR-Miniを試してみることにした。

ガイドカメラはASIの製品しか使用できないのでASI 120MM-Miniを購入し、メインカメラにはNikon D5300デジタル一眼を使用することにしたが、系外銀河などの遠方銀河の撮影にはエクステンダーなどで長焦点化するのではなく、小型ピクセルセンサー(IMX715)を使用した解像度の高いCMOSカメラ(ZWO ASI715MC)を新たに購入した。

ASIAIR-Miniの使用方法を事前に予習する中で、赤道儀(マウント)の電源をASIAIR-Miniから給電した時にWiFiの通信が切れやすいという不具合が発生するとのことなので、赤道儀電源はポータブル電源から直接給電することにした。

天候悪化が続いているのでまだ試していないので、実際に一通り操作を経験してみないとどのような結果が得られるかは想像できないでいる。

そんな訳で、笠井102mmのEDアポでASIAIR-Miniを使って系外銀河や星雲・星団全般を撮影し、Skywatcher72mmEDアポでは、これまでどおりSharpCapを使って広角で撮影ができるように使用目的を変更しようかと考えている (2025/5/24)

これまではいつも2Fのベランダから天体撮影を行っており、望遠鏡のそばにSynscanやSharpCapなどのソフトが入ったWindowsノートブックPCを配置し、サッシ内側のベランダに面した一室からMacノートブックとベランダのWindowsノートブックをMicrosoft Remote Desktopで繋いで、暑さや寒さを凌げる屋内から望遠鏡をコントロールしていた。

ところが今回ASIAIR-Miniの導入に伴ってその配線が複雑となり、最近やっと、やっとのことで解決策を見出すことができた。

望遠鏡をコントロールするためにこれまで通り室内のMacからコントロールする方法を考えたが、ASIAIR-MiniとWindows PCのWi-Fi接続と、Microsoft Remote DesktopでWindowsとMACの二つのWi-Fi接続がネックとなって、どうにもこうにも思惑通りに運ばなかった。

まずエミュレーションソフトをWindows PCにダウンロードしてPCからASIAIR-MiniをコントロールするためにはWindowsのWi-Fi接続をASIAIR-Miniと繋がなくてはならず、そうするとMacとWindowsの接続ができなくなって、これまで楽だった室内からのコントロールができなくなってしまう。

そのため”昼も寝ずに”(笑)考えた方法がこちらで、Windows PCとASIAIR-MiniをLANの有線接続に変更し、Wi-Fiをこれまで通りMacと接続可能になるように工夫した。

ASIAIR-MiniのポートにはUSB2.0タイプ4基が搭載されていてLAN端子は省略されているが、このUSBポートの一つに「有線LANアダプタ USB2.0 Type-A ブラック EDC-FUA2-B」を接続してPCとUSB接続するとASIAIR-MiniとWindows PCの有線接続が可能になると言うことが分かった。

これでようやく撮影できる状態にまで漕ぎつけたが、この後の望遠鏡の操作と撮影の実施までが結構複雑な作業となるようで、慣れるまでが気が重く感じている。

まだ実際の撮影までには辿り着いていないが、SharpCapではNikonやCanonのデジタル一眼を使用するとカメラの最長30秒までの露出設定しかできず、さらにPHD2の連携に四苦八苦していたことを考えると、こちらのASIAIR-Miniの方が上手くいきそうな期待感がある。

そんな訳でようやく準備が整ったのは良かったが、快晴の夜が少なくなって梅雨入りを迎えそうな時期に差し掛かっている。 (2025/6/5)

※追伸

動作テストの結果は問題なさそうで、1度だけライブスタック中に「通信の不具合によりスタックできない」との表示が出るが、ASIAIR mini側のコネクターの接続をやり直したところ問題なく動作するようになった。

赤道儀とASIAIR miniとのMOUNT接続はSEII-J赤 道儀にSkywatcer Wi-Fiアダプターを装着して実施しているが、こちらも有線接続に変更できないものかと「Parishop【CISCO互換ケーブル】FTDI chipset USB RJ45 コンソールケーブル」を赤道儀Hand ControllerポートからASIAIR miniのUSBポートに直接接続してMOUNT接続できないか試みたが、ケーブルの問題なのかなぜか上手くいかなかった。

白鳥座 NGC6960 フィラメント星雲 6月18日 24時頃

EVOSTAR72EDII 0.85×フラットナー D: 357mm F/5 Nikon D5300 DBPフィルター

ASIAIR miniとPCの接続は有線で実施するつもりだったが上手くいかず、ASIAIRをステーションモードで使用するとPCのWifiが使えるようになったので有線接続は諦めた。

PCへ画像転送時に本体のUSB-CポートからPCに有線接続して転送すると恐ろしく時間がかかるので、本体の2.0ポートにUSBメモリーを挿入して保存することにした。

PA(極軸アライメント)からライブスタック撮影に至るまでの手順が煩雑で理解するまで相当時間がかかったが、やっと試写にこぎつけることができた。

ASIAIRではガイドも問題なく動作しているし、30sまでのカメラの露出計に頼らずに長時間の露出設定が可能なのでありがたい。

とりあえず撮影後のデータをASI DEEP STACKで再度スタック処理を実施してSirilで画像調整をしているが、再スタック処理せずにライブスタック完了時の保存画像をそのままSirilで調整しても良いのかもしれない。(長かった~)

今回Nikon D5300で初めて120s露出で撮影したが、ISO6400だと空が明るい場合にやや被り気味となるようだ。 (2025/6/19)

こぎつね座 M27 亜鈴状星雲 6月19日 22時頃

BLANCA102SED 直焦点 D: 714mm F/7 カサイマルチフラットナーII ASI 715MC L-eXtremeフィルター

春の系外銀河の撮影では、BLANCA102SEDの直焦点(714mm)をタカハシ2×エクステンダーで1400mmまで伸ばして撮影していたが、SharpCapと連携していたPHD2の追尾精度に問題があってまともな画像を撮れずにいた。

新たにASIAIR miniを導入して撮影システムの刷新を図り、ASIAIRと赤道儀(MOUNT)の配線を有線化することで懸案だった追尾精度の件はようやく解消したようである。

どうやらSynscan ProのWiFi接続に問題があったようで、Synscan USBアダプターを調達して有線接続に変更したところ、SharpCapとPHD2の連携についても問題は解決したようである。

さらにエクステンダーを使用して長焦点化するのではなく、ZWOの極小ピクセルサイズの高解像度CMOSカメラ(ASI715MC)を導入して、遠方の銀河や視直径の小さい対象の撮影用に使用することにした。

しかし長焦点のシステムでは、ASIAIRのPA(極軸合わせ)やプレートソルブが成功しない問題が浮上してまたしても壁にぶち当たることになる。

こ の問題の解決にあたってはSharpCapの極軸合わせツールで極軸を合わせた後にASIAIRに切り替えてスタッキングを行うことも考えたが、 ASIAIRのメインカメラを焦点距離の短い(160mm)ガイドカメラに一時的に切り替えてPAを実施し、そのままプレートソルブをシンクロした後で本 来のメインカメラに戻して撮影することにした。

APS- Cやフォーサイズカメラを使ってエクステンダーを使用するより拡大率は高くなって思惑通りの使い道ができそうだが、適性gainと露出の関係についてはま だまだ試写が必要となりそうなので、焦らずに使っていこうと考えている。 (2025/6/21)

白鳥座 NGC7000 北アメリカ星雲 6月21日 22時頃

EVOSTAR72EDII 0.85×レデューサー D: 357mm F/5 SV405CC L-eXtremeフィルター

冷却-5° gain200 露出180s 15フレーム(45分) ダーク20 フラット200

SharpCap ライブスタック PHD2 デザリング撮影

Siril1.4.0Beta2→Topaz DeNoise AI→Mac写真

ケフェウス座 散光星雲IC 1396(象の鼻) 6月21日 21時頃

EVOSTAR72EDII 0.85×レデューサー D: 357mm F/5 SV405CC L-eXtremeフィルター

冷却-5° gain300 露出180s 10フレーム(30分) ダーク20 フラット200

SharpCap ライブスタック PHD2 デザリング撮影

Siril1.4.0Beta2→Topaz DeNoise AI→Mac写真

これまでは撮影した画像を、GraXpart→Siril→Topaz DeNoise AI→Mac写真で修正してきた。

Siril最近のバージョンアップにより、GraXpertがSirilに組み込まれるとともに、画像修正の様々な強化ツールがSiril 1.4.0Beta版で組み込まれることになった。

この2枚の画像は、SirilスクリプトのDSA-HubbleMatic ssfで処理したもので、これまでの赤色を基調とした撮影画像とは、かなり違った雰囲気となっている。

まだPython Scriptsなど強力な画像修正ツールの使い方が未習得のため活用できていないが、高価なpixinsightなどに頼らなくてもフリーソフトでかなり美しい画像に仕上げることができそうである。

ASIAIR miniの導入に伴って使用方法をあれこれ検討している際に、MOUNT(赤道儀)とASIAIR の接続を有線で実施することでWi-Fi使用時に発生した不安定な挙動が解消されたことから、SharpCapでPHD2を使用する際も同様ではないかと 考えて、MOUNT(赤道儀)とPCをWi-Fi接続から有線接続に変更したところ、なかば諦めかけていたPHD2の追尾精度の改善を図ることができたよ うである。 (2025/6/22)

こぎつね座 M27 亜鈴状星雲 7月20日 22時頃

BLANCA102SED タカハシ 2× エクステンダー D:1427mm F:14 Nikon D5300 L-eXtremeフィルター

gain6400 露出30s 80フレーム(40分) ダーク100 フラットなし

SharpCap ライブスタック PHD2 デザリング撮影

GlaXpert3.1→Siril1.4.0Beta2→Topaz DeNoise AI→Mac写真

ようやく梅雨が明けて久しぶりの快晴となった。

依然として新規に導入した機器での撮影を試しているが、まだまだ思い通りの画像が得られていない。

ASIAIR miniで極小ピクセルサイズの高解像度CMOSカメラ(ASI715MC)を使用すると、ポーラーアライメント(極軸合わせ)がうまくいかず、スタックが画像に反映しないトラブルがあり、Nikon D5300を使用して2×エクステンダーで焦点距離を1400mmほどに延長しても同じくスタックが進まなくなる。

PCとの連携が有線を諦めて無線接続となっていて、Wi-Fiの接続が不安定なところが原因となっているのかもしれない。

ASIAIR miniを 諦めてSharpCapに変更し、PCと赤道儀(SEII-J)をEQDirectケーブルで有線接続したところ、PHD2も安定動作を取り戻してなんと か撮影が可能となるが、ここまで暗いとGain6400で最大露出の30sで撮影しても、SharpCapのヒストグラムが左端に寄ってほとんど調整でき なくなる。

そんな訳で、遠い系外銀河を撮影する時のカメラと使用ソフトの組み合わせに、まだまだ適切な回答が得られずにいる。 (2025/7/21)

いて座 散光星雲

オメガ星雲M17(右) わし星雲M16(左) 7月25日 21時頃

EVOSTAR72EDII 0.85×レデューサー D: 357mm F/5 Nikon D5300 L-eXtremeフィルター

gain6400 露出60s 30フレーム(30分) ダーク40 フラット40 バイアス40

ASIAIR mini ライブスタック GlaXpert→Siril1.4.0Beta3→Topaz DeNoise AI→Mac写真

いて座干潟星雲M8(右) 三裂星雲M20(左) NGC6559猫の手星雲(下) 7月26日 21時頃

EVOSTAR72EDII 0.85×レデューサー D: 357mm F/5 Nikon D5300 L-eXtremeフィルター

gain6400 露出60s 30フレーム(30分) ダーク40 フラット40 バイアス40

ASIAIR mini ライブスタック GlaXpert→Siril1.4.0Beta3→Topaz DeNoise AI→Mac写真

徐々にASIAIR miniの使い勝手に慣れてきたが、まだ時々最初のWi-Fiがステーションモードでうまく接続できずに、何度か再起動することで対処している。

有線でPCに接続できれば良いのだが、ASIAIR miniのLANポートからLightning 有線LANアダプターを使用してPCに接続してもうまい具合に認識してくれない。

また長焦点使用時にスタックが進んでも画像にロードされない件は、ロードされるまで2分近く時間が掛かることが判明したが、これもWi-Fiの伝達速度に影響されているようだ。

なんとか4ヶ所のLANポートを1ヶ所分岐増設してPCに有線接続できる方法がないか考えているが、今のところその方法を見出せないでいる。

常々アンタレス付近のカラフルタウンを撮りたいと考えているのだが、東南には電線があってベランダ南側に屋根が迫っているので長時間の露出ができないでいる。

赤道儀ピラーの下にブロックを重ねて常設しているが、もう少し振動に強いコンクリートブロックで高さを稼げればと考えている。 (2025/7/27)

さそり座カラフルタウン 7月30日 20時頃

EVOSTAR72EDII 0.85×レデューサー D: 357mm F/5 Nikon D5300 CBPフィルター

gain3200 露出30s 40フレーム(20分) ダーク40 フラット40 バイアス40

ASIAIR mini ライブスタック GlaXpert→Siril1.4Beta2→Topaz DeNoise AI→Mac写真

ベランダ南側に屋根が斜めに迫っているので、ピラーの下にコンクリブロックを重ねて高さを稼ぎ、なるべく長時間露出ができるようにした。

し

かし日が暮れたばかりで薄暮の影響が残るためか、ISOやgainを上げると「十分な星がない」という理由でスタック・エラーとなることが多いので、いつ

もより低めのgainでようやくスタックができるようになった。(gain:4000~6400 exposure:60s~90s 「stack

error not enought stars」)

CBPを使用して撮影してみたが、sirilが1.4Betaへヴァージョン・アップされ色補正のバリエーションが増えているにも関わらず、pysonスクリプトなどを使いこなせないでいる。

高価なpixinsightなどのソフトの購入も検討しているけれど、思い切っても結局使いこなせずに泥沼にはまりそうで踏み出せないでいる。

日によってはWi-Fiが0KB/s~100KB/sあたりをうろついて、スタックした画像をロードするのに5~10分かかる事があるので、思い切ってASIAIR Plusを購入することにした。

Plusにはminiに設けられていないLAN接続端子があるから、PCに有線接続してこの辺りの問題を解決したいと考えている。 (2025/8/1)

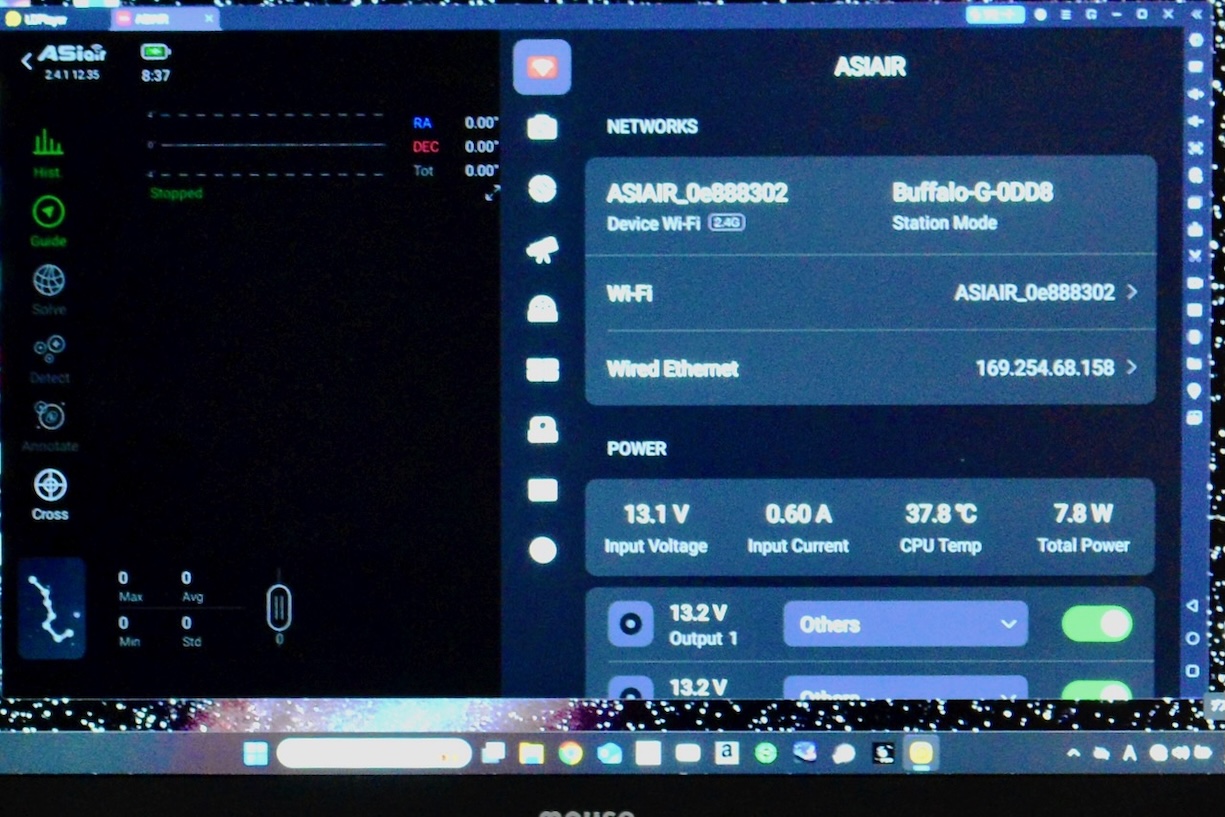

ASIAIR Plusが届いて、ようやくPCとの有線接続ができるようになった。(Wi-Fi設定画面にWired Ethernetが表示されている。)

これで通信速度の問題は解消されるはずだが、最初にWired Ethernet(有線接続)だけでは接続開始できず、Wi-Fiと同時に接続しないといけないようなので、ステーションモードにつながらない事も多く、その都度直接ASIAIR PlusにWi-Fiを繋いで接続開始するのが少し面倒となっている。

ベランダ横の部屋の棚に置いていたBLANCA 102SEDが、配線ケーブルを引っ掛けてしまって1mぐらいの高さから床に落としてしまった。

引っ掛けたファインダーのケーブルが根本から断線し、さらにラックピニオンの動きがぎこちなくなって、ピントを合わせるときのバーティノフマスクの光条が少し以前と違っているような気がするので光軸がズレたのかもしれない。

星雲を撮影したところ、右上から左下斜めに大きな赤い帯が現れるようになってしまった。

そんな訳でレンズのクリーニングを含めて福岡の「天文ハウスTOMITA」さんにオーバーホールに出すことにしたが、なんと戻ってくるのが3~4ヶ月ほど先と言うから、夏が終わって秋の星座になってしまいそうだ。

数年前にビクセンにGP赤道儀のメンテナンスを依頼した時もそれくらい期間を要したと記憶するが、企業として技術者を育成する負担も分からないではないが、 せめて1ヶ月ほどには短縮できないだろうか? (2025/8/6)

Part9に移行します。!

Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7

⭐️ こちらのコーナーの掲示板を作成いたしました。ご意見・ご感想やご助言をお待ちしております。